现在是我创业的第八年。再过五年或者十年,我想从新元资本退出。那时我要做的,就是把这套大数据分析系统公开。有人劝我,公开系统会削弱甚至抵消我们基金的竞争优势。但我认为公开有更重要的意义。

在医药领域,投资成功率只有10%,制药成功率也只有10%,这说明了什么?

说明行业里面90%的金钱都被浪费了,更可怕的是人力的浪费。不管是投资界还是制药界的从业人员,绝大多数都是非常有才华的人,如果没有做出能救人的药,那他们的职业生涯也没能实现应有的价值。浪费了金钱、浪费了专业的头脑,病人却没有救过来。

因此我觉得只有将这套系统公开,帮忙提高成功率,在我有生之年,才能让这套系统实现最好的治病救人的效果。

宋红方在【泉果无限对话】分享的这段心声,引发了现场持久的热烈掌声。

宋红方是新元资本创始人,专注于在全球范围内投资早期的创新型医药公司,被称为“中国具有国际视野的医药投资领袖之一”。她出身于一个了不起的科学家家庭,父亲是中国科学院的院士,专门研究生物制药;母亲发明了中国第一个具有全球知识产权的一类生物制药——链激酶,用于溶栓。

这是宋红方在泉果基金的第二次分享。

此前,宋红方讲述了如何用6年时间研发出了AI赋能的大数据分析工具——ORIzon,从而将数据凝聚成“投资宝典”的全过程,深度解析了生物医药早期投资的底层逻辑。ORIzon跟踪了几十年的医药研究文献、5000多个投资基金、6万多个KOL、1000多个疾病、以及2400多个治疗靶点。

点击链接直达:《在九死一生的早期医药投资中,如何幸存?》

上一次,身在中国香港的宋红方是通过线上分享,这次,她则带领团队来到泉果基金,面对面和大家进行深入交流。她已将ORIzon这部“大数据投资宝典”提炼为更具体的实操商业准则,用于医药公司估值和提高投资成功率。

宋红方也展现了对中国医药行业的信心:“中国生物医药的发展,前后两端非常强。前端有扎实的基础理论,中国生物制药行业的论文和专利数量全球第一!后端也有足够的转化基地和生产能力,现在就差承前启后的‘转化’的那一关。”

宋红方打个了比方:“我们就像功夫熊猫,动作力量很强,但不知道到底要去哪个跑道,哪个‘车型’最好,需要乌龟大师的指点。但我觉得这个时间不会很久,中国做任何事情花的时间都不会比国外长,中国对真正创新药的需求已经十分清晰,只等待一些成功的案例去产生虹吸效应,实现飞速增长。”

以下是宋红方演讲实录精选:

大家好,很开心能再次跟大家交流。其实在医药投资领域,跟年轻人沟通机会并不多,因为医药投资人有一定建树的时候,年纪都不小了——读完PhD时30岁,再到大公司工作5到10年就40岁了,也形成了一套自己固有的思维方式。所以我很珍惜在泉果,和年轻的大家交流的机会。

上一次分享的主题是关于如何用ORIzon做由数据引领的投资。一家早期公司在成长过程中,会碰到以下几个关键点:①确定方向;②分配资源;③挑选团队;④落实融资;⑤实现退出。

我们通过对失败公司的数据分析,提炼出了这几个阶段的共通的商业原则,我抛砖引玉,先来分享一下。

投资如赛车

先要挑选跑道和车型

你一定要知道自己在做什么,然后才能在最好的“车型”上,投放重大的资源,直到第一个“车型”能够产生足以再融资的数据。

早期创新药物投资的营运模式非常像赛车,你需要去决策跑道和车型。跑道是指科技方法论,车型是指在某种科技方法论内各种具体的落实手段。作为早期生物医药公司的投资者,首先要选对跑道和车型,然后集中资源去自己造车(孵化)或帮助造车(早期投资)。

第一原则:选对跑道车型

首先,我们一定要投自己熟悉的跑道。跑道都不对,基本上是行不通的。

同时,要找到跑道里最好的车型。我经常讲的比喻是,如果人家开法拉利,你开夏利,那你是拼不过对方的。

第二原则:集中资源造车

十几年前美国医药投资有种很流行的说法—— “Multiple shots on the goal”,即撒胡椒面式地多做尝试来降低风险。但最近几年的经验证明,这种传统思维真的不成立。

首先,撒胡椒面式的“多尝试”就意味着你并不知道自己在做什么。根据我上面提到的“赛车”原则,好的策略是,在懂的跑道上,选出最好的车型,然后集中资源造车。在生物医药企业的商业执行中,不能多点开花,而是要定点开花,要把很多鸡蛋都放在一个篮子里面。

这对一个研发型药物公司来讲,就是一个直截了当的问题——到底要养多少个项目?

一个“车型”从开始到能够进入临床,至少需要24个月,这是跳不过去的。有了临床前的扎实准备和可靠的动物模型数据,才会引起各大投资者的注意,这是最初的融资点。

但第一次融资往往很难融到太多资金,因此公司需要去持续融资。而越到后面的投资者,越想投到一个风险更低的公司,而唯一能够证明风险降低的就是临床数据。如果第一个项目还没有被验证,又多了一堆“拖油瓶”项目,肯定会陷入融资困难,甚至公司都难以维持。

反过来看,其实答案很简单,你一定要知道自己在做什么,然后才能在最好的“车型”上投放重大的资源,直到第一个“车子”能够产生再融资的数据。

在商业执行上,一定是大道至简的。选对是前提,然后要在你认为可以获胜的地方,把蓝图变成临床数据。第一次融资是讲故事,接下来就要用临床数据来证明你的故事了。

聚焦“造车人”

最糟糕的CEO是什么样的?

作为早期医药创新公司的CEO,最差的选择是从大公司出来,且首次担任CEO的人。第二差的选择是科学家。

车子都是人造出来的,所以选人也十分关键。在公司的各种职能中,我们把关注点集中在CEO身上。

CEO应该怎么选?大多数投资人只是看看过往履历和过往业绩。而我们选CEO,是基于历史成败数据提炼出的三类具体指标:

第一:未来愿景

首先,公司愿景绝不是一句空话,我们在跟CEO沟通时,永远是从愿景开始的:

①科技愿景

你所处的跑道目前科技发展到了什么地步?五年后,又会有怎样的发展,去解决跑道上的瓶颈问题?

②竞争版图

当前跑道内的竞争态势如何?谁是头部玩家?你的定位是什么?五年以后,竞争版图和你的定位又将如何变化?

③成功策略

作为领导者,最重要的商业执行策略是什么?应该做什么和不做什么?什么时候融资?什么时候估值会有显著的增长点?与融资的窗口如何匹配?什么时候退出?

④避免失败

做什么会失败?这个问题如果CEO答不出来的话,肯定不是一个好CEO。

从科技发展到竞争态势,从走向成功的主要策略到如何避免死亡,一起构成了CEO的愿景。

如果我们不是用ORIzon系统,把所有的数据转化为该跑道的“投资宝典”,这些问题还真是不容易回答出来的。CEO们不一定能给出所有答案,但如果他已经具备这样的思维框架,就已经是一个伟大的CEO。我们有工具、有数据可以去支持他,但我要先看他有没有宏观的思维框架,以及足够引领公司往前走的方向和策略。

第二:组织团队

一个公司要成功,只有好赛车手远远不够,一定要有好的团队。CEO需要对每个重要岗位的职责都有清晰的了解,才能组建最好的团队。

比如一名优秀的首席医务官,要具备日常管理临床试验、制定临床策略和项目落地执行等各种技能,而且要有能力招募到优秀的团队成员。

另外,CEO本人必须具备融资的技能,融资是需要靠CEO自己的洞识能力和气场来完成的。

第三:性格与领导力

我们看中的CEO并不一定要非常出名。在与CEO的沟通中,我们要判断的是:

①CEO是否敢于否定自己?

是不是能坦然面对失败,然后拍拍土站起来继续走?因为早期创新型公司的成功,一定源于不断承认失败,然后不断向前,这也是公司文化里最重要的内容。

②CEO是否有托举和再构的能力?

CEO要有能力带领不完美的团队、任用性格各异的人。尤其公司越往后走,执行难度会不断放大,这就要求CEO有重新整合团队的能力——在不把公司搞得鸡飞狗跳的前提下,退出一批人,再进来一批人。

除了CEO,我们还强调另外两组人的作用——行业大牛和投资者的加持。

对于一个医药企业来讲,在公司很小的时候资源是不足的,这时候就要补位,通过组织科学委员会、临床委员会和生产委员会,让行业大牛为小公司助力;另一个资源上的补偿,是要选到好的投资者,去赋能企业的融资策略、商业拓展和人力资源等。所以CEO要有能力,召集行业大牛,寻求好的投资者。

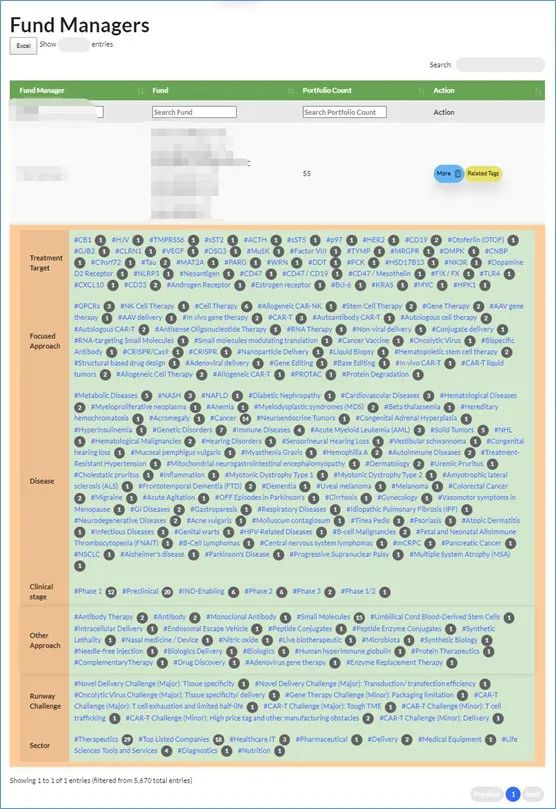

图1. 新元资本对医药投资者的分析

来源:宋红方无限对话内部分享

我讲了那么多,都是CEO要做的事。所以我们去挑选公司时,对CEO跟管理团队的考核是极其严谨的。

我们根据Behavioral Science(行为科学)的理论对每一个岗位都设计了一套衡量指标。

这就给了我们很大的优势。比如在传统的医药投资公司,跟CEO沟通的人需要很高的资历。但是有了数据的加持,我们的跑道科学家虽然年轻,但反而懂得更多。即使在跟各大药厂沟通时,讲赛道(科技方法论)、车型(具体的科技平台)、讲引擎(治疗靶点)都很在行。因为我们是空军,他们是陆军。

通过数据做指引,不光在科技上让我们更有底气,在与人的沟通方面,也把我们30多岁的跑道科学家变得像50多岁那样资深,这就是数据神奇的地方。

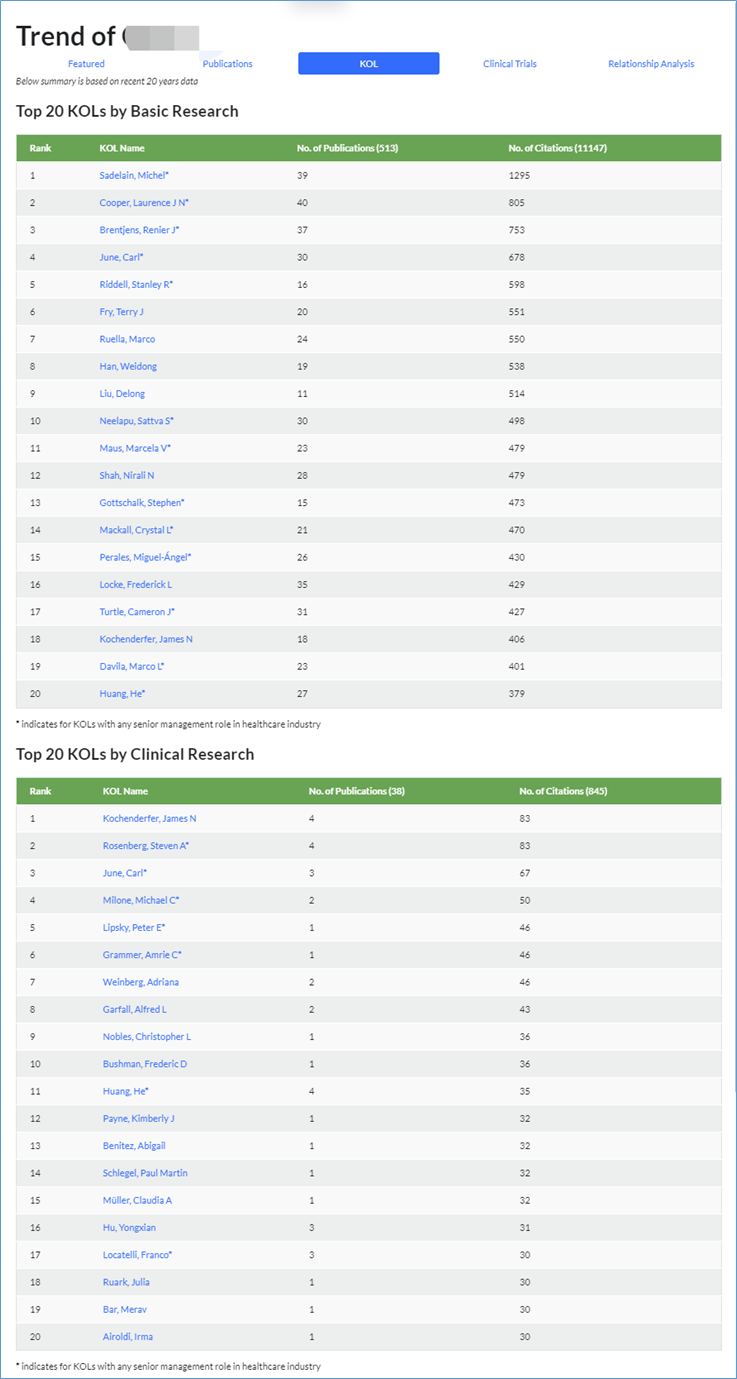

图2. 新元资本对科技背后科学家以及医生的挖掘

来源:宋红方无限对话内部分享

上面说的都是优秀的CEO的品质。我们再来梳理一下负面清单,看看最糟糕的CEO什么样?

第一差的选择,是从大公司出来,且第一次担任CEO的候选人。

他们有经验、有自信,但之前只是一个部门的总经理。虽然有一技之长,比如他最会做研发、最会销售,但并没有被训练成有战略思维、能全盘思考的人,这绝对是悲剧中的悲剧。

这样的结果是,第一没策略没方向;第二他只会跟能干的人共事,根本不会任用不同类型的人;第三容易乱花钱,因为没经验,容易忽略未来融资的不易。

但因为这类人看上去是很能成功的样子,大多数投资者会选择这样的CEO。但对于医药领域的初创企业,这其实是最差的选择。

第二差的选择,是科学家来当CEO。

大多数懂跑道、懂“车型”的科学家是比较前期的科学家,虽然基础科学属性很强,但是并没有临床转化和临床实践的经验,同时又不具备商业判断的能力,并不知道如何去领导一个商业化机构。

一些了不起的科学家,比如我爸爸,他觉得老鼠实验做完了,药就出来了,并不清楚那些后续工作——这个独特的“车型”需要艰苦地做临床前转化、临床实践、临床数据分析,最终需要各部门通力协作才能真正做出来。

我跟我父母做过药,他们没有充分体会到后面的艰难险阻,但我被现实摔打得“遍体鳞伤”。后来,我通过第一手的实践,把科技风险细分到极致;用ORIzon把每一个风险点背后的科学家以及医生都挖掘出来,严格把控每一处风险。

早期医药投资真的是科技风险叠加投资风险。因为我不是科学家,我反而能够放弃自己什么都懂的执念。

融资与退出

生产销售是生物医药的“死亡谷”

我们的被投公司,都不做生产和销售。因为一个小公司做头部创新是非常难的。临床的过程艰难险阻,就像是穿越“死亡谷”,如果还要生产与销售,又要穿越多道“死亡谷”。

① 融资:“你不能假设市场永远都是牛市”

这个融资策略与前面提到的“集中资源造车”有一点关联,融资的窗口一定要跟临床数据产生的窗口相吻合,而且要留出余量。不要怕公司小,一定要优先保证活下去。

另外,不能图快。一个初创公司,明天就想上市卖掉,这是妄想。一定会有六至八年的成长期,所以也一定会碰到市场的熊市。我们不能假设市场永远是牛市,现在很多初创公司就陷入了这个误区,所以融资窗口一定要跟临床数据相配合。

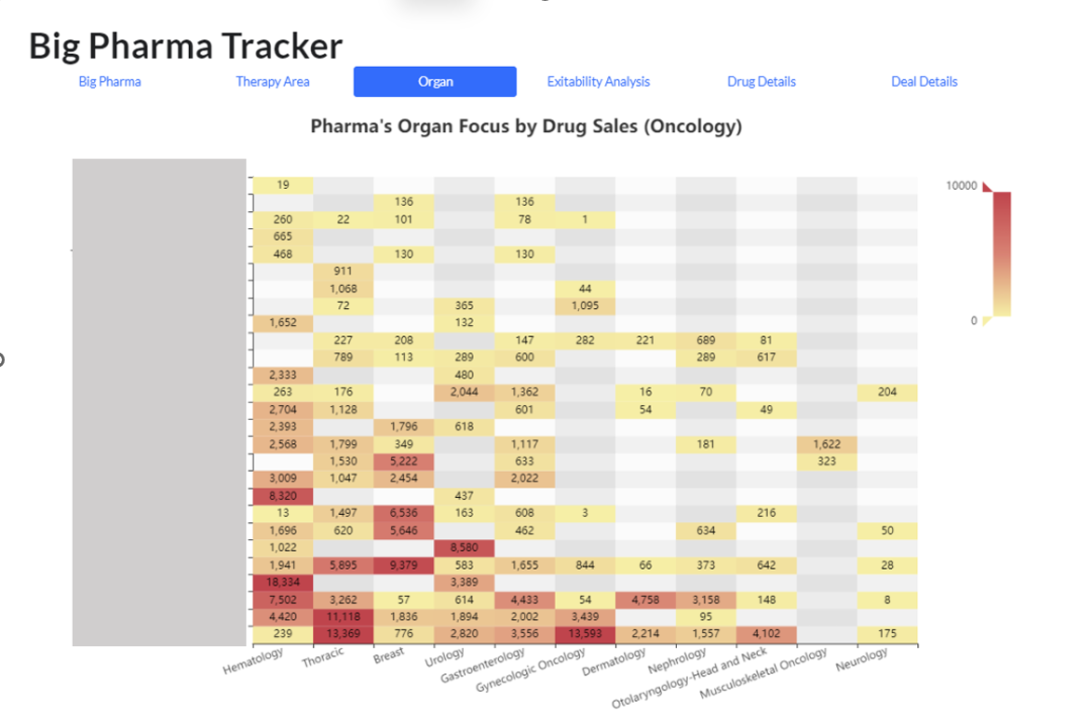

图3. 新元资本对药厂治疗领域的分析

来源:宋红方无限对话内部分享

② 退出:“我投的公司从不做生产和销售”

一家创新型的公司可以去做销售吗?现在国内很多创新型医药公司,CEO清一色是科技创始人本人,认为自己不光能够把药从研发做到生产,还能做销售。

创新生物医药公司既不要做销售,也不要做生产,因为当前的社会分工是很清晰的,恒瑞有几千个销售人员,罗氏在中国将近有上万个销售人员,你拼不过它们。生产的投入更是无底洞,你同时要做n个项目的长周期的研发,是没有余钱拨给大规模生产的。

因此创新公司做销售和生产非常不合算,最好的生意模式是退出,卖给大药厂。

如果是一个头部创新公司,退出其实就是两个途径:一是干脆把公司卖给最大的药厂;如果不想卖公司,另一个方法是把整个产品的许可证(license)卖给大药厂,然后继续做第二、第三个产品。你可以在临床二期的时候就做这个工作,谈好最终的销售分成,用退出来的钱,去养你其他的“孩子”。

我们的被投公司,都是没有生产和销售的。因为一个小公司做头部创新是非常难的,临床的过程艰难险阻,就像是穿越“死亡之谷”,如果还要生产与销售,就好像又要穿越多道“死亡之谷”。

中国生物制药

等待乌龟大师的功夫熊猫

科学家是兴趣驱动的,投资者则需要有的放矢。

中国生物医药的发展,前后两端都非常强。首先,中国人非常聪明,在生物制药行业发表论文和专利数量全世界第一,有非常好的基础理论;同时中国也有很强的后端转化能力,因为有足够的转化基地和生产能力;但是,中国目前比较缺少的,是“早期转化”这一关。

转化是什么?转化是主动在无序中去寻找到那条清晰的跑道,找出跑道里哪个“车型”最好,然后带着团队一起去把车子造出来。因为科学家是兴趣驱动的,你不能将科学家的一切都规范好,必须允许科学家天马行空,才可能产生创新。

但是投资者不能靠兴趣,必须要有的放矢。中国现在缺乏主动出击去“造车”的投资者。中国生物制药目前就像个功夫熊猫,力气大动作还快,但不知道到底去哪个跑道,不知道选哪个“车型”,还在等待乌龟大师的指点。只要这关闯过去,中国的生物制造发展会很快,因为前端科学家论文和专利的数量全世界最强,后端转化的基础设施也是全世界最强!

我希望国内能成长出一批会孵化企业的投资人,不管用传统的方式,还是用数据的方式,出现一些正向的成功案例,才会产生虹吸效应,大家才会明白,原来生物制药公司是要这样培养出来的。

我相信这个时间不会很久,中国做任何事情花的时间都不会比国外长的,因为我们的学习能力比全世界人都要强。

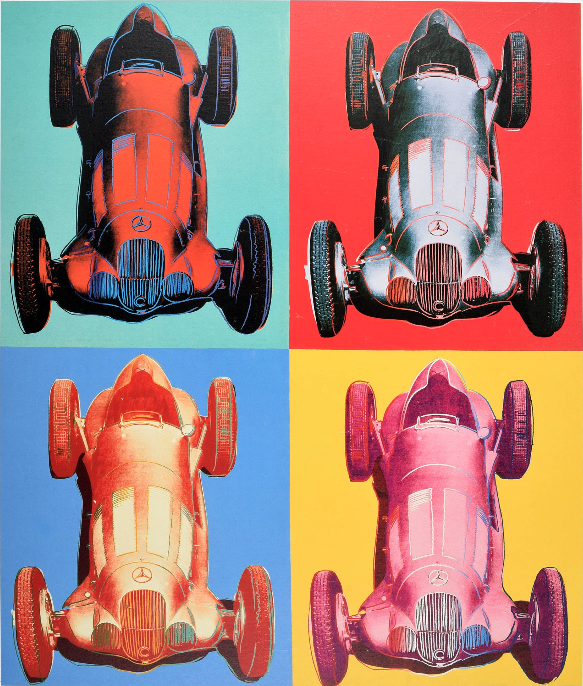

泉果博物馆

《赛车》系列

艺术家:安迪·沃霍尔

创作时期:1986~1987年

宋红方用赛道和赛车来比喻早期创新药物投资的营运模式。其实,汽车工业作为20世纪全球工业最典型的代表,不仅经常在投资中用来做比喻,也是艺术创作中的常见图腾。

《赛车》系列是安迪·沃霍尔艺术生涯最后的伟大系列之一。安迪沃霍尔是20世纪最具标志性和影响力的艺术家之一,他的影响之大,让他当时在纽约的工作室“工厂”(the Factory)成为了各界名流的社交场所。

沃霍尔非常喜欢以汽车为图腾,创作艺术品。在他眼中,汽车代表着战后工业的繁荣和消费社会洋溢的崇拜、迷恋等情绪;他也喜欢汽车带给人的运动和充满能量的独特感觉。

在上个世纪,汽车是如同“明星”一样存在——代表着经济上的成功和个人自由。重复则是安迪沃霍尔创作的核心方法:“我所有的图像都是一样的,但同时也非常不同。它们随着色彩的变化,随着时间和情绪的变化而变化。人类社会,不就是一系列在重复中变化的图像吗?”

2023-08-11 11: 40

2023-08-11 11: 40

2023-08-10 17: 55

2023-08-10 16: 15

2023-08-10 15: 27

2023-08-10 15: 25