■ “就企业而言,我知道一些积极拥抱AI的企业,并没有因为使用AI而裁员,而是将节省下来的人力转移到了其他工作岗位上,开拓了更多的产品线,增加更多的产出。”

■ “坦白来讲,我并不觉得AI浪潮给我们这种早期天使投资人带来了多大的机遇。AI现阶段对我们来说,最大的价值在于它真的能显著提高我们的工作效率,对我们的工作与生活带来巨大改善。”

■ “现在的大趋势就是AI技术的民主化,技术门槛很低,这家企业能做的,别人大概率也能做,很难判断能不能跑出来所谓的护城河,竞争优势不是一天两天能建立起来的。”

几个月前,长期居住在硅谷的天使投资人PreAngel创始人王利杰做客【泉果无限对话】,从投资与应用两个视角,讲述了他所感受到的AI发展趋势,并带来了一节别开生面的AI工具DIY定制教程。他关于投资和AI的这些思维片段,从很多维度上都启发了大家更深入的思考。

王利杰在移动互联网和科技领域拥有二十多年投资经验。2011年,他创立了PreAngel天使投资品牌,专注于早期阶段的天使投资,并迅速在投资界崭露头角。他投资的企业覆盖人工智能、大数据、无人机、金融科技、大健康和区块链等多个前沿领域,广泛分布于北京、上海、硅谷、纽约等地。在他投资的300多家早期科技项目与初创公司中,已出现多家纳斯达克上市公司和超级独角兽。

“天使投资就是一场‘概率博弈’,投的太早期了,每个要素的概率乘起来,成功的总概率其实是一个很小的数字。”在【泉果无限对话】的分享中,王利杰还总结了自己多年来的天使投资心得与方法论。

王利杰被称为“投资异类”,著有《投资异类:天使投资的元认知》一书。他在二十多年的投资中,锤炼出了一套与众不同的投资方式,用王利杰自己的话说,“我经常是白天看上项目,晚上就把钱打过去了”,喜欢“一开始就能吓倒我”的项目;他也喜欢投资“异类创业者”,包括那些“偏执狂”和All-in一切的人。

以下为王利杰分享实录精选:

就企业而言,我知道一些积极拥抱AI的企业,并没有因为使用AI而裁员,而是将节省下来的人力转移到了其他工作岗位上,开拓了更多的产品线,增加更多的产出。

坦白来讲,对我个人而言,我不觉得AI浪潮给我们这种早期天使投资人带来了多大的机遇。

从应用层面来说,现在的大趋势就是AI技术的民主化,这种民主化就导致技术门槛很低,这家企业能做的,别人大概率也能做,很难判断能不能跑出所谓的护城河,竞争优势不是一天两天能建立起来的。

所以,从to C投资的角度,我倒没觉得它给我带来了太多机会,也暂且没做太多相关的投资。但是在基础设施层面做了一些新的投资,在二级市场上我也看到一些机会。

换一个角度来说,AI现阶段对我们普通人来说,最大的价值在于应用,它真的能显著提高我们的工作效率。从我个人的体验来看,效率的提升可能都不止十倍。

这对我们的工作和生活都会带来巨大的改善。你可以节省很多工作时间用来享受生活,或者在单位时间完成更多的工作;就企业而言,我知道一些积极拥抱AI的企业,并没有因为使用AI而裁员,而是将节省下来的人力转移到了其他工作岗位上,开拓了更多的产品线,增加更多的产出。

至于那些声称“AI让我月赚100万”的视频,更多是引流的噱头。但我去年在社交媒体上发现了一个很有趣的实验:

一位推特上的小伙,他把AI的人设定为老板,告诉它:“你现在是老板,我是你的人类员工。你现在要用手头的两百美元创业,目标是月赚一百万美元。现在你只有我一个员工,请告诉我接下来该怎么做。”

这个思维实验非常有趣。AI给出了一些策略,比如建立网站、销售什么产品、如何花钱等等。当然,GPT还没有那么智能,最终帮不了他赚100万,但这种将人设置为AI员工的思维非常有趣。因为AI可能比人更聪明,但很多事情只有人能做。所以如果将AI作为一个更聪明的“老板”,人做那些AI无法完成的工作。而AI只需要电和带宽,最终它赚到的钱最终还是会用来支付人类员工的工资。可能有一天,真的会有AI老板和人类员工的模式。

GPTs就类似于AI届的App Store(软件商店),无论是专业机构还是个人,都可以在通用版大模型的基础上,定制各种各样的专属功能,或者设定更多个人的偏好。

接下来,我就分享一下自己使用“AI助理”的心得体会。

OpenAI在ChatGPT基础上,发布了GPTs。GPTs就类似于AI届的App Store(软件商店),无论是专业机构还是个人,都可以在通用版大模型的基础上,定制各种各样的专属功能,或者设定更多个人的偏好。

*GPTs是一种让使用者能够量身打造自己的AI助理的工具。

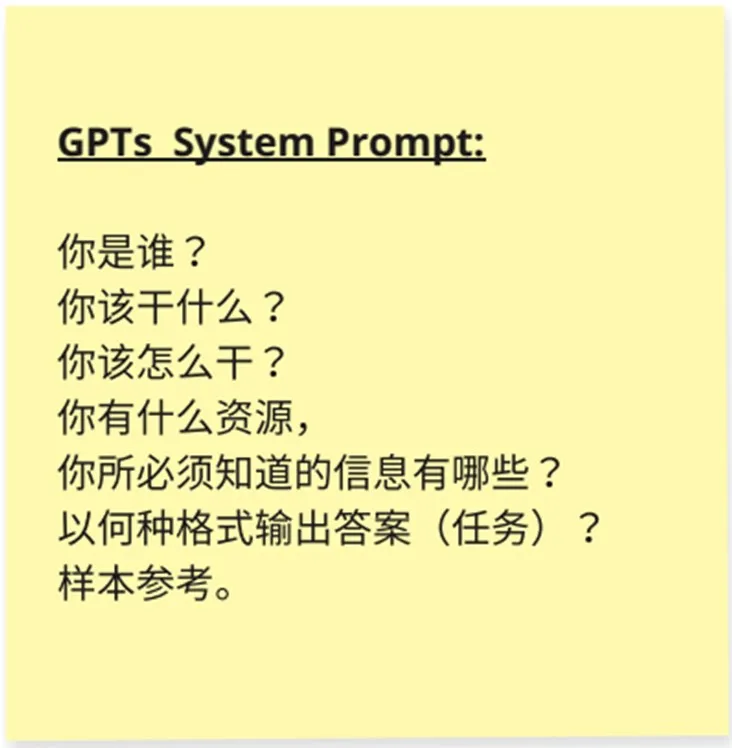

图1. GPTs功能示意

来源:OpenAI官网

定制一个专属的GPTs,最重要的一步,就是系统提示词(System Prompt)的设置。通过设置不同的提示词,使GPT扮演不同的角色。

硅谷流行一个新词叫做Prompt Engineering(提示词工程)。因为我们所有人都面对着同一个AI,它的能力是固定的。这意味着AI的输出,一定程度上取决于你的输入,关键看你怎么问,这就是所谓的提示词工程。我们需要学习如何向AI提出关键问题。

我这里大概有24个不同的GPTs,可以理解为24个定制化的AI助手。我可以分享一下自己设定提示词的经验心得。我总结了一个简单的清单:

图2. GPTs定制心得

来源:王利杰在泉果无限对话的分享

1. 打造人设:

第一条要做的,就是要给GPT一个“人设”:你得先告诉它是谁,以及它能做什么,该怎么做,有什么样的资源(知识库或数据库)等。

有了人设的设定,再提问效果就会大不相同。否则它作为一个通用版的人工智能,你问一个问题时,它有时候的理解会有上下文的限制或是歧义。一个人设就限定了它的理解范围。

“人设”描述的需要越精准越好。比如除了告诉它,你想让它扮演英语老师的角色,还可以更详细地说明,你是一个中学英语老师、大学英语老师,或是托福英语老师,还要告诉它你的英语水平以及学习目标是什么。

2. 引导提问:

有时候我们会发现,在向AI提问时,它会“一本正经地胡说八道”,这是因为它的相关信息不足。

同样的,在信息不足时,我们需要引导AI主动向用户索要更详细的必要的信息,才能够实现尽可能准确与稳定的输出。

比如问它一些关于健身的问题,说最近流行低心率的健身,那我的第二区间心率应该在什么范围?AI就会反问你,比如说我得知道你的年龄,才能计算你的第二心率区间。如果它没有收集到足够的信息,是不会回答你的,直到你把所有必要的信息都提供给它,它再给你输出结果。

3. 投喂案例:

AI跟人很像,也很喜欢用案例法来学习。所以你给AI讲完一长段,设定它该干什么的时候,还要给它举一些优秀的案例,AI的生成输出会更加稳定。

比如,当我利用GPTs帮我创作一个生成图片的提示词时,我会找几个写得比较好的案例和格式投喂给它,作为参考,AI就知道怎么写了,也可以实现更稳的输出。

我觉得,人类和AI的分工将是,AI做所有其他工作,最终的决策还是人类的事。

在AI的应用过程中,有时会出现信息混乱或AI幻觉的问题。

*AI幻觉指的是AI会生成貌似合理连贯,但同输入问题意图不一致、同世界知识不一致、与现实或已知数据不符或无法验证的内容。

从我个人的体验来看,混乱或幻觉的情况是越来越少的,因为AI也在持续改进。

但坦白讲,百分之百屏蔽或者杜绝所谓的幻觉是不可能的,只能让它多做交叉验证,或者通过提示词的设置,让它帮你排除一些不合理的东西。比如AI的输出结果,都可以设定带上源链接,能看到原文出处在哪里。如果你需要确保内容的真实性与严肃性,你可以把这些链接点开再去确认一遍。

其实这个问题一直存在,所谓的混乱或者幻觉,不全是AI带来的。审核权还是在我们手里,你不能完全依赖它。就像我从互联网上看到的任何信息一样,也同样不能保证其真实性。这个问题以前也没法杜绝,你看到的小道消息,相信与否还是取决于你自己。

我觉得,人类和AI的分工将是,AI做所有其他工作,最终的决策还是人类的事。

如果最终连决策都由AI完成,那岂不是我们所有人都要下岗?而且从各个国家的政策角度来看,决策意味着责任。AI没有担责任的能力,最终还是要由人来承担决策失败的责任,当然,决策成功的奖励也是归人的。

所以,其他能力都可以由AI辅助,我们要做的,就是专注于提高自己的决策能力。

很多人对AI在垂直行业的应用比较看好,觉得垂直行业的数据训练能构成优势壁垒。但AI不一样。

我们人类是智能个体,但每个人都需要上学从头学起,因为别人的知识不能像传内功一样直接传给你。如果没有天赋,可能还不如你的老师。

但AI不一样。那些真正意义上能让AI变得更智能的数据,一旦某个AI掌握了,最终所有的AI都会掌握。只要有互联网连着,这些AI就是个统一体;如果AI真的能产生智能,那么全世界的AI就是一个“超级个体”。

现在它们还是人为割裂的。所以可能在短时间内,每个人凭借手上掌握的个性化的数据,训练出自己的模型,可能还存在一些所谓的门槛或优势。

但我觉得,数据的优势不会持续太久。

就拿金融领域的数据资产举例:我们做金融决策,需要历史数据,也需要实时数据,但OpenAI目前还没实现纳入实时数据。我去年投了一个小公司,它是用社交数据辅助交易的。除了看K线图以外,你还可以在里面调到20多种不同的社交数据,把社交数据叠加在K线上,然后自己去找规律。我认为这种数据资产在短时间内是有价值的,还可以用到产品应用方面。

但这些垂直领域的数据资产带来的门槛和价值,一定会随着AI的不断发展被渐渐抹平,你很难持续地保持这种数据优势。现在的技术发展趋势就是技术的民主化,AI能力的民主化。

信息门槛的变平了,已经从信息不对称转变为认知不对称。将来更多比拼的是认知,在投资领域也是这样。

即便是非常成功的企业,发展的过程也是九死一生、起起伏伏。在这个过程中,你会反复质疑拷问自己,是不是值得继续拿着?什么时候抛掉?如果想明白不抛,最后亏掉也要承受,这就是修心。

天使投资的本质是什么?核心竞争力是什么?我觉得,只有对一个事物有“元认知”,才能够有正确的行为去操作它。

坦白讲,这么多年总结下来,天使投资就是一场“概率博弈”。我们投的太早期了,每个要素的概率乘起来,成功的总概率就小得可怜。历史上那些著名的早期投资人,最终的心得也有很多都是关于概率的。

从2011年开始做投资,投了几百家企业。这十几年以来,在这场“概率博弈”里,我总结了三条投资方法:投势、赌人、修心。

首先,投势。既然它是个概率博弈,那你就不要有过多的个人情感或偏好,我们能做的就是把握大方向,做大概率对的事情。如果看见某个产业有巨大的发展势能,那就尽早布局、尽早去投。但是否能在一开始就把握住技术浪潮带来的范式变革机会,这就要依靠个人认知能力的提升。

第二,赌人,人和团队是最大的变量。投人的标准,关键要看创始人的“进化加速度”,出身反而没那么重要,因为有很普通的创业者最后非常成功,也有很多非常精英的创业者却失败了。

举一个让我印象深刻的“反常识”的投资案例:当年我投资超级猩猩的时候,它还只是一个用集装箱改造的智能健身房,我也没有预料到它的商业模式会变成现在这样,当然未来它也可能进化成别的方式。天使投资的一个特点就是,你投资后,项目很有可能在一到三年内发生转型。

我当时决定投资,第一是看准了整个大健康市场的发展趋势,健身越来越受欢迎,包括我自己也在疯狂健身。第二,当年我认识创始人的时候,她已经有身孕了。后来她告诉我,她见了许多投资人,但因为她是“大肚子CEO”,几乎没人愿意投资。她当时跟我说,如果不投资,能不能帮忙问问身边有没有朋友想买车,因为她想把自己的车卖了,继续投到公司。冲着这股All-in的勇气和不给自己留退路的冲劲,我觉得她的“进化加速度”不会小,所以就投了。

最后,关于修心,这是天使投资人自己的功课,需要有坚定的信念和信心。因为即便是非常成功的企业,发展的过程也是九死一生、起起伏伏。在这个过程中,会反复质疑拷问,是不是值得继续拿着?什么时候抛掉?如果想明白不抛,最后亏掉也要承受,这就是修心。

从早期投资来说,一般投资100个项目,总有3个左右能成功。但你要做到的是,不要中途下车,不要把那些最终能成功的项目过早地卖掉。不然你可能只赚了10倍,但亏损的项目占97%,总体还是不赚钱的,要赚就要赚到100倍。我的经验是,只要你每个项目都从头到尾持有,不中途下车,最后大概率是可以赚钱的。

当然,前提是大方向没错。

2024-08-19 20: 38

2024-08-19 20: 15

2024-08-19 18: 05

2024-08-19 18: 05

2024-08-19 18: 05

2024-08-19 18: 05