泉心泉意

高中时的每个周五晚上,我会守在电视前看《华尔街周刊》(Wall Street Week)的访谈节目。我很喜欢这个节目的主持人路易斯·鲁凯泽(Louis Rukeyser)。即使在市场崩盘的时候,他也能用平静的声音告诉你,要把眼光放长远。

——Bill Nygren

Harris Associates 首席投资官

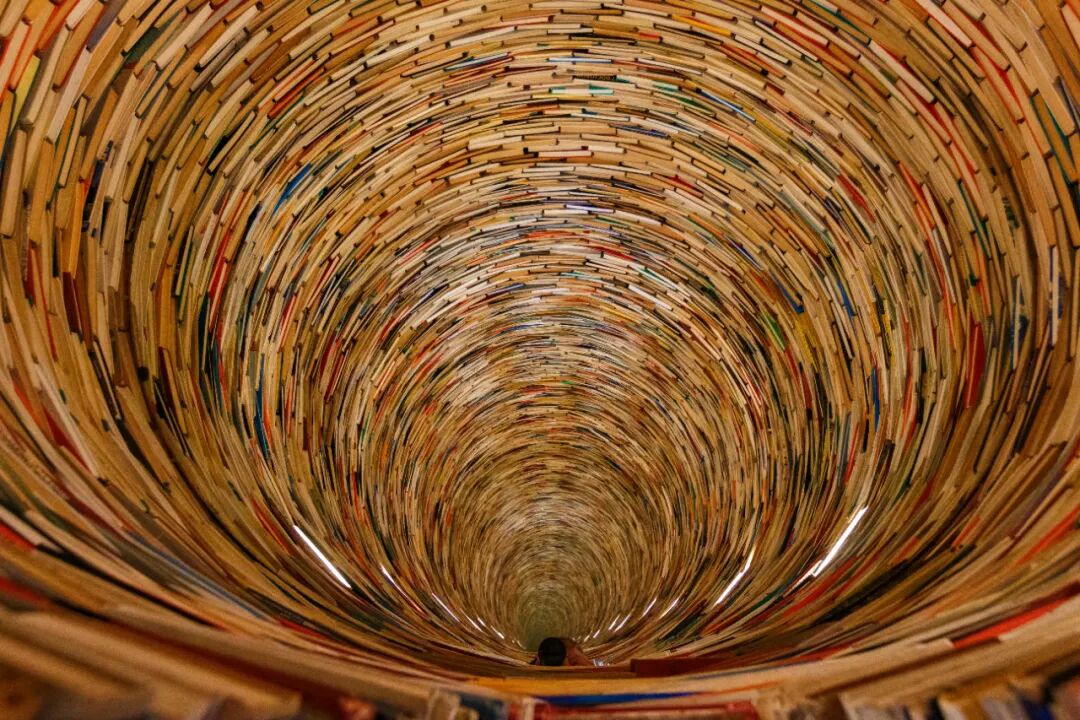

精彩的访谈,往往来自于提问者和被访者旗鼓相当的思维碰撞。

近期威廉·格林对比尔·尼格伦的一期视频对谈,就堪称一场非常值得关注的投资思想的“豪华大餐”。

先说说被访者尼格伦。

在“价值投资是否已过时”的争论声中,尼格伦常被视为价值依然有效的有力例证。

比尔·尼格伦(Bill Nygren)是一棵罕见的常青树:作为Harris Associates的首席投资官,他管理的Oakmark Select基金近30年的年均回报率超过了11.5%,长期跑赢标普500。

图1. Harris Associates的首席投资官 比尔·尼格伦

但对他自己来说,投资原则的形成从来不是抽象推理,而是一步一个脚印的历练。他曾以一段青涩回忆来说明类似经验如何塑造了他。

那时我刚在Harris当分析师,还是个过于自信的生瓜蛋子。

在一个公司的IPO路演后,我兴奋地跟我的上司汇报。

“这个管理团队非常出众!”

上司叼着雪茄,淡淡地回应:“除非你已经见过一百个这样的人,否则不要再跟我讨论管理质量。”

这句平淡的提醒,让当时的他沮丧不已,却成为此后几十年投资生涯的警钟——真正优秀的管理层和便宜的公司一样稀缺,两者缺一不可。

这期视频的提问者威廉·格林(William Green)则是大家非常熟悉的财经作家,他的代表作《更富有、更睿智、更快乐》堪称家喻户晓。

威廉·格林和尼格伦彼此间很熟悉,威廉在自己的著作中不止一次地分析过尼格伦的案例。他发现,尼格伦的投资方法,其实早已超越了金融的范畴,更像是一种“活法”。

所以这一次的访谈中,威廉·格林问了一些更深刻的问题,比如:

是什么驱动了你?

图2. 比尔·尼格伦(左)和威廉·格林(右)

【泉果探照灯】将分两期精编这篇三万字的访谈文录,第一期聚焦投资原则,第二期聚焦投资流程,希望展现一位价值投资者如何在时代变迁中不断自我校准的旅程。

此前我们也介绍过尼格伦的观点,以下为往期链接,可以作为您的辅助阅读。

以下为访谈精编:

提问者为威廉·格林

从打折水果到价值投资:

尼格伦的起点

格林

我想从你的早年聊起。你在明尼苏达长大,高中时你会去当地图书馆借阅所有关于投资的书,试图破解投资的密码,那段经历对你意味着什么?

尼格伦

这听起来很传奇(笑),其实没那么夸张。那时整个图书馆的投资书籍总共也只有三四十本。

回想起来,对我影响最大的,是本杰明·格雷厄姆的《聪明的投资者》,因为他的投资逻辑和我生活中的消费习惯非常一致。

我妈妈买东西的时候总会精打细算。我们会去好几家超市对比特价商品:如果那周葡萄没有打折,我们就没有葡萄吃。如果樱桃半价,就会囤好多樱桃。像买衣服、外出用餐也都一样,总之,钱要花得值。

这很像格雷厄姆说的价值投资:买入被市场冷落的打折品,耐心等待他们重新被认可。所以,对我来说很自洽。

格林

高中时的每个周五晚上,你会守在电视前看《华尔街周刊》(Wall Street Week)的访谈节目。我很好奇,那时你看到约翰·邓普顿爵士或吉姆·罗杰斯,我猜当时他还是个年轻的分析师,这些对你未来的投资想法有什么影响?

尼格伦

我很喜欢这个节目的主持人路易斯·鲁凯泽(Louis Rukeyser)。即使在市场崩盘的时候,他也能用平静的声音告诉你,要把眼光放长远。

同时,不同嘉宾们观点也让我感受到:投资的成功路径不止一种。

在聆听这些嘉宾时,我会特别留意那些让我觉得“如果是我,我大概也会这样想”的人。

比如,温莎基金的约翰·涅夫(John Neff)谈到他如何做投资决策时,越是不受欢迎的标的,反而越让他兴奋。而约翰·邓普顿(John Templeton)则强调,当大多数人过度担心宏观环境时,他会反而去看看是不是有捡便宜的机会。这些想法都和我的思维方式非常契合。

泉果视点注:《华尔街周刊》被认为是第一档关注华尔街的财经评论节目,自1970年开播,连续播出了32年。在鼎盛时期,周五在《华尔街周刊》被推荐的公司,其股价会在下周一出现飙升(短期快速上涨),这种现象也被称为“鲁凯泽效应”。

图3. 路易斯·鲁凯泽(右)在采访逆向投资大师约翰·邓普顿(左)

格林

我记得你说过,社交和受欢迎程度对你从来没有意义,你说你从小就是个喜欢数学的孩子,你习惯不合群,这反而让你很自在。能谈谈这点吗?

尼格伦

是的,我的好朋友大多是“书呆子”。我们肯定不是校园里最受欢迎的孩子,但都对自己的智力很有信心。当我对某个问题有解法时,别人不同意,并不会让我怀疑自己。我从不觉得需要依赖他人的认同,而这种独立判断,后来成了价值投资的重要属性。

格林

你小时候就对赚钱感兴趣,但你说过,这背后真正的动机是挑战,是去破解系统。所以是什么吸引你去读二十一点的书?

尼格伦

更多是“解谜”的乐趣,而不是钱本身。我玩二十一点时曾经让赌场注意到我,但可惜还没有厉害到被驱逐。反而我在体育博彩上更成功,因为不同公司给的赔率不一样,我能找到对冲机会——无论哪支队赢,自己都有收益。

但我下注得太频繁,后来几乎所有平台都把我拉黑了(笑)。

如何识破CEO的表演?

靠“歪楼”的问题

格林

你此前提到过,你很幸运,在Harris当分析师的时候,遇到了你的上司彼得·福尔曼(Peter Foreman),他非常善于看人、善于分析管理层,我相信这也是你此后工作中非常重要的一部分,我知道你已经开过成千上万次的管理层会议了,那么你从福尔曼那里学到了哪些让你一直受益的东西呢?

尼格伦

福尔曼是个非常棒的导师,是投资圈的老派人物,他虽然没有很光鲜的学术背景,但是他的职业道德首屈一指,而且有着非凡的街头智慧。

有一个经历让我印象特别深。

在我刚做分析师的时候,还是个过于自信的生瓜蛋子。觉得自己量化分析很强,就能成为伟大的投资者。

我被派去芝加哥参加了一场IPO路演,然后回来兴奋地跟福尔曼汇报。

“这个管理团队非常出众!”

福尔曼叼着雪茄,淡淡地回应:

“这些人之所以是CEO,因为他们能说会道,你以为你从表面现象就能判断管理层是否真的出众吗?除非你已经见过100个这样的人,否则不要再跟我讨论管理质量。”

我当时非常沮丧,我以为我已经做出了一个重要的观察。

但事后看,福尔曼绝对是正确的。

当你见过100个管理团队之后,你就能分辨出哪些人是顶尖的,是真的与股东站在一起的,他们希望能最大化长期每股价值;而另一些人,他们可能更关心的,是如何最大化自己作为CEO的职业价值。这也让我更能理解管理层的重要。

我当时和负责GEICO保险的卢·辛普森(Lou Simpson)成为了朋友,我从他那里学到了下面这个投资方法:

■ 先找到真正便宜的股票,然后判断管理团队是否足够优秀,值得投资。

■ 你也可以反过来做,先弄清楚你真正想投资的人是谁,然后看看你是否能证明他公司的股票足够便宜,值得投资。

我认为,便宜的股票与优秀的管理层两者缺一不可,这至今依然推动着Harris Associates 的投资理念。

泉果视点注:卢·辛普森(Lou Simpson)曾是伯克希尔·哈撒韦旗下的保险公司GEICO掌门人,为伯克希尔做了大部分投资决策,以清晰深刻的投资体系闻名,巴菲特称其为“注定要载入投资名人堂”的人。

图4. 伯克希尔旗下盖可保险的前CIO 卢·辛普森

格林

可是,当你面对这些CEO的时候,他们往往是在重复讲述他们已经讲了无数遍的故事,而且非常雄辩且富有魅力,那你如何来分辨能说会道和真才实干呢?

尼格伦

大概1990年前后,我当上了研究总监,我在公司已经待了7年。那时我在大多数管理层会议上的角色,就是尽量让CEO脱离他们预设的演讲稿。

我不希望由我们的分析师来做这种“打断”,因为有时候会影响关系。我来打断的话,其他人还能帮我打圆场,类似于“抱歉啊,我们这位同事有点像家里那个爱乱提问题的怪叔叔,你懂的”。(笑)

我记得有一次,一家大型化工企业来拜访。这家公司在市场上的口碑很好。

他们拿出展示手册,开场就说他们必须进行一次收购,这样才能完成他们的“三条腿凳子”(three-legged stool:战略中的常用比喻,形容一种具有三大支柱的平衡结构,)。

我当时就问:三条腿的凳子有什么好?

对方看我的眼神,好像在说,兄弟你没事吧。

我接着调侃说:“我奶奶就有一个这样的凳子,它并不稳,你稍微坐偏一点,它就翻了。我完全不明白为什么需要一个三条腿的凳子(三大支柱的业务结构)”。

我其实在用这种方式,请他捍卫一个此前可能从未被质疑过的论点。

于是,他合上了演示手册,开始和我们面对面地坦诚沟通。

这样我们才能在宣讲内容之外,了解得更深入:他们内心认为自己为什么会成功?他们的驱动力是什么?目标是什么?最关心和最担心的事情是什么?包括如何衡量失败,如何激励员工?

因为那些用于财务模型的数据,我们都能从投资者关系部门拿到,我们不用浪费CEO的时间。

买得便宜,卖得准时:

持有与退出的平衡术

格林

在我看来,Harris成功的关键之一,是很早就确立了三条核心原则,并一直坚持。这点和很多顶尖投资人类似,比如Akre Capital的查克·阿克雷(Chuck Akre)提到过他的三大支柱,Markel Group的汤姆·盖纳(Tom Gayner)也说过他的“四个筛选条件”。把复杂世界提炼成几个简单的、可以反复使用的原则,是一种很重要的能力。

能不能给我们总结一下Harris的三条原则,以及为什么它们如此重要?

尼格伦

这么做的原因很简单,就是信息太多了。

如果你愿意的话,你可以花上几个月的时间研究一家公司,结果仍然不可能完全搞清楚一切。所以,你必须会“筛选”——

我1983年加入Harris的时候,我的上司福尔曼就跟我说过一句话:“如果你买了一家公司,你会得到两样东西——一是资产负债表(公司的财务情况),二是经营它的人。这两样你必须都满意才行。”

今天我们依然延续着这套逻辑,只是更清晰地总结为了三条原则:

第一,买得足够便宜。

我们希望能“六折”入手。我们会估算一家企业7年后的合理价值,再折算回今天,如果股价只有这个价值的六折,那就是理想的买点。

第二,要有可持续的回报来源。

具体讲,就是企业的“股息收益+每股价值的增长>标普500的平均水平(8%-9%)”。

至于是靠高分红(比如烟草巨头奥驰亚Altria,每年分红约9%),还是靠高速增长(比如Alphabet/谷歌,几乎不分红,但增长快),我们无所谓。

关键是,不能陷入那种“表面便宜、但业务在衰退”的陷阱。我们愿意长期持有的前提,必须确保企业的价值随着时间真的在增长。

第三,卓越的管理层。

所谓“卓越”,不是会讲故事、做大规模,而是真正和股东站在一边,以“提升长期每股价值”为核心目标。

因为我们的平均持有时间是5–7年,这期间公司可能发生很多事——卖掉某个业务、收购新业务、回购股票,甚至被整体收购……这些都是无法建模预测的,但同时对投资回报影响巨大。

因此,只有当管理层和我们目标一致(追求长期价值增长),我们才会放心把钱交给他们。

格林

在价值投资圈里,好像有一个分歧。近些年,一批投资者觉得,只要买入优秀企业,然后长期持有就好。比如巴菲特当年买可口可乐,或者比尔·米勒(Bill Miller)、尼克·斯利普(Nick Sleep)长期持有亚马逊。

但像你,或者乔尔·格林布拉特(Joel Greenblatt),似乎更注重“估值”,你们会设定买点和卖点。比如你当年也买过亚马逊,在200多美元时买入,涨到600多美元就卖掉了。你们的优势在于保持了估值纪律,不会为一家企业付过高的价钱。但劣势是,可能错过了这些伟大公司后面更长、更大的上涨。

我知道你甚至不喜欢“复利股”(compounders)这个说法。格林布拉特也跟我说过,他老是“卖得太早”,因为作为价值投资者,他总觉得自己是个“抠门的人”。

你怎么看这种张力:一方面想长期持有一家伟大公司,另一方面又怕买得太贵被套住?

泉果视点注:

■ 比尔·米勒:前Legg Mason首席投资官,以长期重仓亚马逊闻名。

■ 尼克·斯利普:游牧基金创始人,坚持极简、长期主义,因重仓亚马逊闻名,被视为“买入好公司后长期不动”的代表人物。

■ 乔尔·格林布拉特:Gotham资管公司创始人,强调通过简单的定量筛选,寻找低估值+高资本回报率的公司。

尼格伦

我们的方法是这样的:当分析师推荐买入时,做一个七年的盈利预测,再折算回今天的价值。我们会设一个卖出目标价,大概是公司“真实价值”的85%–95%,然后在持有期间不断更新这个估值。

一般来说,我们期望企业的价值每年增长 8%–10%,所以五年左右持有下来,卖点通常会比买点高出50%。

大多数价值投资者在估值上喜欢“保守”,也就是打出富余。

但是我们更强调“准确”,我们会不断修正数字,确保在最真实的价值判断的基础上卖出。毕竟如果价格已经高到了某种程度,那继续拿着它,不如把钱换去买另一只“打六折”的公司。

但同时,设立卖点其实并不影响你长期持有好公司。因为确实有些公司增长得会比我们想象得更久更快。

比如苹果,我们在2009年买入,2021年疫情之后才卖出,持有了12年,赚了30倍。但背后的原因是,并不是我们“一开始就打算永远拿着”,而是我们的分析师每个季度都会重新估值,把超预期的增长反应进去,所以“卖点”也在不断提高。

所以在我看来,如果你买入了优质企业,没有重新评估,只是持有,那么这种想法其实会让你变成一个动量投资者——一旦某只股票的价值超过估值,你就会买入。只是因为股价还在涨就继续拿,而不是基于企业真实价值。那样的话,你要么并没有正确的测算企业的真实估值,要么只是在玩“击鼓传花”。

结尾:价值投资会落伍吗?

格林

在你最近的文章和访谈里,你一直强调价值投资还没有死。甚至你认为,在价值投资经历了十年不受待见之后,这些你坚守的经典原则,未来可能会变得更有力量,是吗?

尼格伦

是的。刚入行时,我们觉得“价值股”和“成长股”的轮换大概三年一次,后来也不过延长到五年。可谁也没想到,会有长达十年价值投资失宠的时期。

很多人解释说,如今市场更看重“动量”(简单说就是股价涨得快,就吸引更多人追涨),这确实有道理。但我觉得更重要的原因是,像亚马逊、Meta等“七巨头”(Mag 7),在体量极其庞大的情况下,反而还能维持极高的增长。这在历史上前所未见。

按道理,价值投资之所以成立,是因为最成功的公司如果回报率太高,就会吸引竞争对手加入。随着规模越来越大,它们的增长应该逐渐放缓。

所以,如果你相信未来十年,成长股还能继续大幅跑赢价值股,其实就等于在押注这股趋势会无限持续,而目前的标普500指数,几乎已经变成了一只“超级大市值成长基金”,集中度高得前所未有。要让成长投资继续碾压价值投资,你必须相信这种高度集中不仅能维持,还能进一步扩大。

在我看来,这几乎是在押注资本主义会失灵。因为资本主义的规律就是:高额利润会吸引竞争,最终把价格和回报拉回合理水平。

要赌那几家公司未来25年还能像过去25年一样保持超高增长,就等于说资本主义不会起作用了。

至少,我不会做这种赌注。

下期预告

《差异感知与错误管理:Bill Nygren的流程纪律》

“股市不佳时,要非常耐心;但当企业不如预期时,要非常不耐烦。”

下一期,我们将聚焦尼格伦的投资流程:

■ 如何避免在一只股票上连续犯错?

■ 如何定义并应对错误?

■ 为什么团队激励要超越“荐股”和“募资”?

■ 在信息过剩的今天,为什么流程才是唯一可持续的优势?

为了不在繁杂的推送里错过更新,可以关注【泉果视点】,点个⭐️星标。这样,我们每期的更新就能第一时间和你见面啦。

参考资料:

The Way to Win w/ Bill Nygren, Jun 21, 2025

Richer, Wiser, Happier, William Green

2025-09-28 21: 05

2025-09-28 21: 05

2025-09-28 21: 05

2025-09-27 21: 46

2025-09-27 21: 46

2025-09-27 21: 46