2023年12月7日,在投中信息和投中网主办的第17届中国投资年会上,基石资本董事长、创始合伙人张维在会上发表题为《抓住技术革命与国产替代的双重机会之窗》的主旨演讲。

张维表示,大国博弈叠加第四次工业革命,中国科技产业正迎来技术创新与国产替代双重机会之窗,二者相结合,将赋予中国科技产业前所未有的发展机遇。

以下是演讲实录:

尊敬的各位来宾,早上好!

我一直说硬科技是长达十年、二十年的投资主题,基石资本近几年也在半导体、智慧汽车与机器人等产业实现了全产业链布局,投资规模达到百亿级别。

为什么基石资本敢于做这样大手笔的投入,我们投资背后的底层逻辑是什么?我们又是如何看待当前科技产业的投资机会的?借此机会,我想和大家分享一些我的思考。

为什么说硬科技是长达十年、二十年的投资主题

我们把时间倒回到2001年,这一年,美国政治学家约翰·米尔斯海默在其著作《大国政治的悲剧》中预言,中国崛起之路很难平坦,如果中国经济继续增长,美国一定会联合中国周边国家,全力以赴地阻止中国获取地区霸权,结果将是激烈的安全竞争。他提出,大国政治的辞令往往是理想主义的,但行为模式却总是现实主义的。

这本书2001的初版,即已探讨了中国崛起的问题。2014年,米尔斯海默出版了修订版,更是直接将第10章《21世纪的大国政治》改为《中国能不能和平崛起》。从中可见,这确实越来越成为矛盾的核心。

在新作《大幻想:自由主义之梦与国际现实》中,米尔斯海默又直接点明:“两国关系的变化主要是国际体系结构发生根本性转变的结果。尤其是在2016年前后,世界已经偏离单极的体系结构,全球力量对比的这一变化对中美关系产生了深远影响。”他认为,中美之间就是地缘政治竞争,而不是什么意识形态竞争。

当科技产业已成为全球力量的决定性因素,针对硬科技产业的围困自不可避免。为什么中美双方会如此聚焦与半导体产业?正如英特尔CEO帕特·基尔辛格说的那样:“过去五十年里,油田的位置决定了全球地缘政治。未来五十年,地缘政治将由科技供应链和芯片在哪里生产决定,就是这么重要。”

米尔斯海默的理论,简单来说,就是美国作为老大,是一定会打压老二的。从历史上看,在八九十年代日本半导体突飞猛进的时候,美国在1986年和1991年两次迫使日本签订《日美半导体协定》,核心就是遏制日本半导体的发展。于是我们看到,在1990年,全球销售额前十的半导体企业,日本占了6席;但到了近几年,日本已经一家也没有了。

因此,美国对中国的举措就并不令人意外了。

2017年的时候,美国总统科技顾问委员会(PCAST)在致奥巴马的公开报告中指出,全球半导体市场从来就不是一个完全自由的市场,不能仅仅依靠市场力量去发展,他们呼吁政府一方面要制定政策扶持本土产业,另一方面要对中国加以限制。

然后就是一系列针对中国的制裁,还有此前推出的《芯片与科学法案》,一套“胡萝卜加大棒”的组合拳——美国确实撕下了理想主义的面纱,在现实主义的道路上越走越远。

其中的《芯片与科学法案》尤其具有象征意味——美国素来号称“自由市场经济”,怎么也搞产业补贴呢?还一补就是2800亿美金?

综上,美国试图维护其建立在现有秩序下的霸权,而中国崛起必然从根本上挑战甚至动摇这一秩序,导致二者的冲突不可避免,而在新秩序尚未尘埃落地之时,围绕着硬科技产业的斗争就不会平息。

美国如此,那中国会如何应对呢?马克·扎卡里·泰勒曾提出“创新的不安全感”理论,即与他国的竞争,特别是威胁到国家安全和地位的竞争,会给一个国家带来的创新不安全感,这种不安全感可以克服其国内对创新的政治阻力,激励广泛和持续的科技支持。这种创新的不安全感越强烈,时间越长,该国就越愿意投入更多的政治和经济资源,越能接受必要的高成本、风险和牺牲,去创造具有竞争力的国内科技能力。

所以我们看到,中国掀起了前所未有地支持科技创新的浪潮。

事实上,美国在这上面也有先例。在1957年前苏联发射世界第一颗人造地球卫星后,美国深受震动,开始恐慌会不会哪天前苏联的核弹就从天而降把美国炸了。因此,真正意义上的太空竞赛就此拉开序幕。美国启动了宏伟的导弹计划和登月计划,并将海量的资源投入到国防研究与高等教育之中,力度远超此前的曼哈顿计划。太空竞赛极大地推动了美国科技产业的发展,不仅使电子、微波、通讯等产业大大受益,更是直接催生了半导体产业。

半导体产业正是起源于支持国防业和宇航业需求,美国国防部的采购需求对美国半导体行业具有决定性的影响。仙童半导体发明了集成电路的“平面工艺”,开启了集成电路的商业化,他们生产的第一批芯片,每片成本大概要1000美元,这样的价格显然只有一个买家愿意接受,那就是政府和军方。

政府和军方为美国的半导体公司提供了巨额的合同,推动了技术的迅速迭代与成本的大幅下降。阿波罗制导计算机 (AGC) 就是第一台使用集成电路的计算机,内含4000多片仙童半导体公司的集成电路。从1962年到1968年,每个集成电路的平均价格已经由50美元骤降至2.33美元,为半导体从军用走向大规模民用创造了可能。1962年时,美国集成电路还完全依赖于官方市场,但仅仅4年后,整个集成电路的市场规模就增长了30多倍,民用市场则已经占据了半壁江山。仙童半导体公司和整个集成电路产业也由此蓬勃发展。

同时,硅谷的崛起也与此密不可分,所谓的“硅”,一是芯片,二是计算机,二者都大大受益于美国版的“举国体制”。

到这里,我想逻辑已经很清晰了:中美对峙、科技封锁,将进一步迫使中国在所有科技领域谋求自主可控,进一步迫使中国以举国体制解决创新问题。同时,当一项投资吻合科技进步趋势和政策引导的双重影响时,其估值亦将脱离传统财务模型。这就是今天我们大力投资硬科技的重要的底层逻辑,也是接下来我们探讨双重机会之窗的大背景。

抓住科技产业的机会之窗

著名演化经济学家卡洛塔·佩雷斯曾从技术革命的角度来研究后发国家的赶超。

技术赶超的双重机会之窗

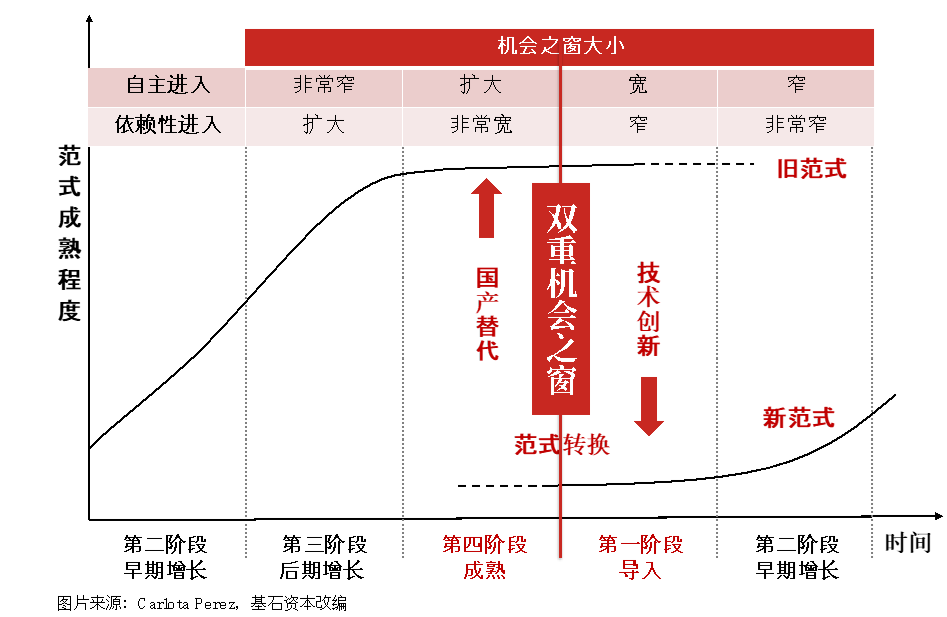

她根据技术的成熟程度把产品及其技术的生命周期分为导入期、早期增长、后期增长和成熟四个阶段,从激进创新到增量创新,再到最后成熟。

1、技术创新的机会之窗

佩雷斯认为,赶超最重要的时间窗口在于新技术刚刚导入的时候,也就是图中的阶段一,此时出现了新技术的机会之窗。因为新的技术把所有参与者都拉回同一起跑线,给予了后发国家踏上新的浪潮之巅的机遇。

举个例子,汽车产业。中国企业在进入燃油车领域的时候,燃油车已经发展了上百年,是非常成熟的技术了,领先国家在发动机、变速箱以及底盘等核心技术上积累和建立了高高的专利壁垒、强大的生产能力和海量的know-how,中国企业经过几十年的努力,依然无法望其项背。

领先国家建立的壁垒,就仿佛是二战时期法国固若金汤的马奇诺防线。但正如我们所知道的,坚不可摧的马奇诺防线并没有起到想象中的作用,德国一看,突破不了防线,那我直接绕过去吧。

中国的汽车产业也选择了绕过去,发展新能源车,并且在新能源车发展的第一阶段就进入,成功的抓住了新的产业机遇。于是传统汽车产业的大部分专利就成了废纸。

显然,这种机会之窗对实现赶超具有更为重要的意义。因为新技术方兴未艾,拥有巨大的增长潜力和创新回报,而且大局未定,各路英雄都有逐鹿天下的机会。

我们现在正处于第三、第四次工业革命的转换期,也就是新旧范式转换期,抓住第四次工业革命的机会之窗,对我们产业升级来说,是至关重要的。中国的人工智能、量子技术、新能源汽车、光伏等产业也在新范式的浪潮中进入了全球第一阵营。

2、国产替代的机会之窗

除了技术创新的机会之窗,还有一种机会之窗,发生在技术的成熟期,也就是阶段四。

这一类机会之窗,简单理解,就是后发国家的国产替代。对于成熟技术,后发国家可以基于比较优势,依靠技术引进和产业转移,实现一定时期内的增长。

这类机会之窗对于依赖性进入的情况是比较宽的——所谓依赖性进入,可以简单理解为和领先国家结盟,因为后发国家可以直接从领先国家那里获得成熟技术和市场准入;相应的,想要自主性进入,就比较难了。

比如说韩国80年代进入半导体产业就是依赖性进入,当时正逢美日贸易战,美国对日本实施大量限制政策,同时,美国还采取了扶持韩国对抗日本的策略,在技术转移等方面对韩国大开方便之门,加上韩国政府的鼎力支持,韩国的半导体产业得以迅速的发展起来, 1992年,三星就超过日本电气,成为世界第一大存储芯片制造商。

但这种情况对于中国来说显然是不可能的,从巴统到《瓦森纳协定》,中国想要获得先进技术,一直受到严重的制约。

佩雷斯并不看重这一类机会之窗,她认为在成熟的技术上不可能存在追赶的机会。原因很简单,创新潜力已经被消耗殆尽了,领先国家已经建立了极高的产业壁垒,后发国家很难实现产业价值链的跃升。

在全球化的年代,她的观点并没有什么问题,以廉价劳动力、自然资源等比较优势为基础、投资驱动的国产替代,自然无法为我们提供赶超的足够动力。

然而今时已不同往日,正如我们前面所提到的,如今逆全球化兴起,大国博弈已经重塑全球经济格局,科技封锁创造了原来本不存在的机会。

我们认为,现在以自主创新为基础、技术驱动的新型的国产替代的机会之窗也极为重要。

我们还是看半导体的例子。事实上,在中美贸易战之前,中国半导体产业最大的困扰不是技术,而是市场。我们高端技术不行,但是低端产品还是能够生产的。然而,因为半导体在海外已经是一个非常成熟、充分竞争的产业,国外企业的芯片比我们好,价格也可以因为大规模生产做到很低,在这种情况下,中国的企业自然都不愿意使用国产芯片。国产芯片得不到使用也就无法迭代,就更比不上进口芯片,恶性循环,中国的芯片产业就一直起不来。

但是现在半导体被“卡脖子”了,以前的国产替代,还需要在性能上赶上或者接近进口产品,现在哪怕技术还相差比较远,为了产业链安全,也会有市场。

因此,中国的大部分半导体公司,在几年之前是没有任何投资价值的,但是现在中国大量平庸的半导体企业也开始具备巨大的投资价值。

除了半导体,中国还有许多的第三次工业革命的短板要补,比如操作系统、工业软件等等,在这些产业我们都是和国外存在代差的。所以我们还有一个机会,就是把美国人已经做完的东西,用我们的方式,重新做一遍。这一类机会之窗在历史是绝无仅有的,而它本来是不存在的。

同时,国产替代与技术创新也是相辅相成的,两扇窗合成了一扇门。半导体技术是成熟技术,但是智慧汽车和人工智能等新产业都离不开它,所以半导体产业得以走出第二增长曲线。算力芯片的蓬勃发展,也让英伟达的市值超过了英特尔。

3、重仓技术创新与新型国产替代

最后我们讲讲投资。

我从投资的角度,把科技产业粗略分为两类,硬科技产业和新兴产业。硬科技产业涉及基础研究的代际差距,技术节点更多、技术壁垒更高,不是靠补贴和投资便可以在短期内追平差距的,如半导体产业;新兴产业技术含量高但进入门槛相对低,但与国外相比我国已经实现了同级别竞争的状态,甚至已经处于领先位置,比如新能源产业。

硬科技面临的国产替代的机会之窗,新兴产业面临的是技术创新的机会之窗,二者都是我们重点布局的方向。

在硬科技产业方面,最典型的就是半导体,它既是第三次工业革命中国的短板,也是第四次工业革命的工具。我们在半导体产业实现了全产链布局,重点投资企业包括韦尔股份、长鑫存储、格科微等。

在新兴产业方面,新技术的深度赋能,重要标志是从实验室研究到工业与商业应用,再到个人运用,信息技术如此,人工智能亦然。第四次工业革命的核心是人工智能与万物互联,人工智能从赋能工业、医疗、安防,到智慧汽车与人形机器人,未来还将走向直接千家万户。

我们也在智慧汽车与机器人产业进行了全产业链布局,例如商汤科技、云从科技和第四范式等人工智能龙头,文远知行、元戎启行和速腾聚创等智慧驾驶龙头,以及中创新航、欣旺达等动力电池龙头。

同时,在被人工智能深度赋能的生命科学与健康产业,我们投资了迈瑞医疗、华大智造、新产业、迈普医学等创新医疗器械企业,凯莱英、奥浦迈、博瑞生物等制药企业,华恒生物、瑞德林等新兴生物技术企业,还有普瑞眼科、全亿健康等医疗与健康服务企业。

综上,基石资本的产业链投资,一是投资于工具,比如半导体与工业软件;二是投资运用,比如智慧汽车与机器人、生命科学与健康。

最后简单总结,我认为,大国博弈叠加第四次工业革命,中国科技产业正迎来技术创新与国产替代双重机会之窗,二者相结合,将赋予中国科技产业前所未有的发展机遇。

谢谢大家!

2023-09-22 10: 35

2023-09-22 10: 36

2023-09-22 10: 37

2023-09-22 10: 57

2023-12-07 19: 18

2023-12-07 18: 51