在上周的【泉果下午茶】中,我们和大家分享了当代年轻人对着火箭祈福的新型跨年方式,并介绍了中国航天的一整套应对不确定性的管理标准“归零双五条”。本期【泉果探照灯】将继续以航天工程为例,探讨中国科技自主创新的底气和实力从何而来?

稳扎稳打的执行

中国的探月工程就是一个100%的自主创新项目。

根据美国《国家地理》的统计,21世纪以来,只有3个中国航天器和印度的“月船3”号探测器在月面着陆成功,来自以色列、俄罗斯、日本以及印度的其他着陆器都坠毁了。中国在月球登陆方面,是本世纪唯一一个保持100%成功率的国家。

我们看下其他国家在21世纪的失败案例:

■ 2024年1月20日,日本探测器登月,但因着陆后太阳能电池意外故障,所有科学任务无法完成;

■ 2024年1月19日,美国“游隼”(Peregrine)无人月球登陆器登月失败;

■ 2024年1月9日NASA宣布推迟登月计划:原定于2024年进行的“阿尔忒弥斯2号”载人绕月飞行任务推迟至2025年9月,原定于2025年进行的“阿尔忒弥斯3号”载人登月计划推迟至2026年9月;

■ 2023年8月21日,俄罗斯“月球-25”探测器坠毁……

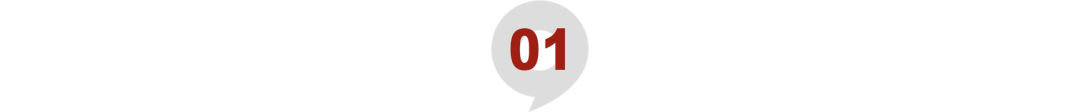

图1. 嫦娥5号首次在月球展示“织物版”中国国旗(画面右侧)

*该面国旗选材用1年,正负150℃下不褪色

来源:国家航天局

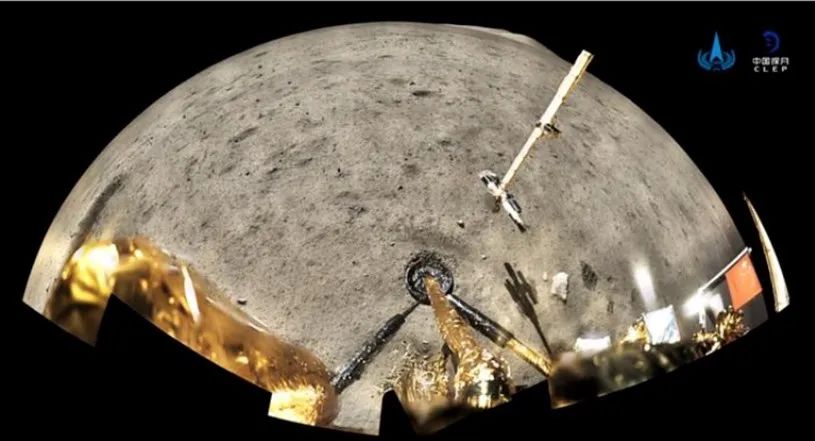

有人翻出过一张旧报纸。上面刊登着一个豆腐块大小的文章,说在2004年2月,嫦娥工程立项,中国计划在2020年实现探月计划。关于怎么实现,给了三个字:绕、落、回。即第一阶段,环月探测;第二阶段,月表着陆;第三阶段,采样返回,并提出了相应的时间表。

图2. 2004年“嫦娥”工程立项报道

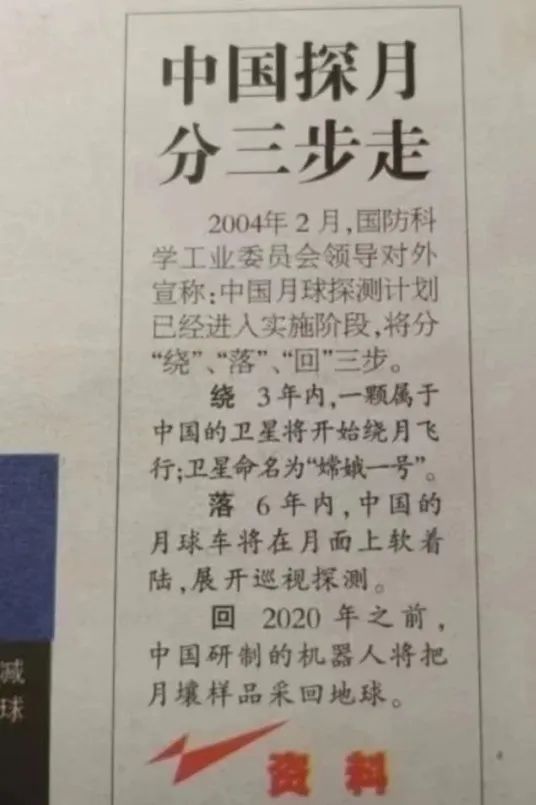

如今回看,在过去的20年中,这“三步走”的每一步确实在逐一实现。就在2020年,嫦娥五号如期完成了月壤采样任务,携带1731克月球样品返回,这也是时隔44年,人类再次从月面带回月球样本。

图3. 嫦娥工程进展

来源:央视新闻x空天逐梦新媒体工作室

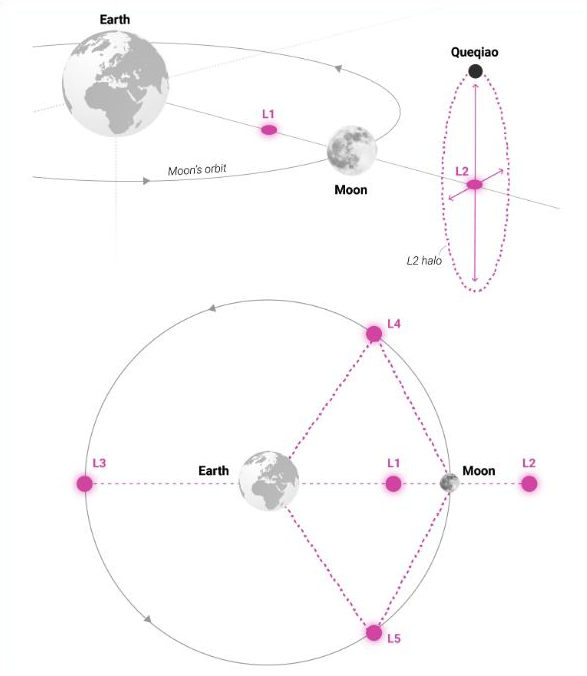

而在几乎同时期的报纸上,还有另外一个报道,标题是《世界各国摩拳擦掌》,分别列出了美国、日本、印度、俄罗斯未来的探月计划,但是如今,都未能按期交付。

图4. 约20年前美、日、印、俄四国探月计划

复杂的创新工程

需要强大的战略意志

北京大学政治管理学院的路风教授是研究中国自主创新的专家,他认为中国自主创新的底气,不仅仅在于中国的市场规模、基础科学研究、技术水平等等……

以上这些,都是我们看得见的优势和进展。

但是,最重要的底气是一种看不见的“抱负水平”,是“战略决心”,也就是所具备的远见、勇气和坚定的意志。

“意志、信心和勇气对于自主创新的根本作用,是使组织在技术落后的状态下敢于进行自主开发的实践。技术落后的状态容易使人对自主开发产生畏惧,但由于技术能力是经验性获得的,所以不敢实践就产生不了能力,而越没有能力就会越害怕,最后永远摆脱不了依赖。事实证明,一旦进行自主开发,中国企业就会从落后者转变为赶超者,并能够取得令许多人‘意外’的成就。之所以‘意外’,是因为许多人总以初始阶段的技术差距作为判断事物的标准。技术能力的获得是后天的,其过程是动态的。”

现代的技术基础决定,很多创新不是依靠一个天才、一个科学家就能完成的,需要一个庞大的组织,集体向前推进。创新一定是一个组织过程。越是复杂的创新工程,它背后越需要强大的战略意志。

再回到中国的登月“嫦娥工程”,它有着河川蛛网般密集的分系统和子系统。包括了许多科研机构、高等院校和企业,约几万人参与,其中有众多的两院院士和专家。如何让这个庞大却无形的系统,像瑞士钟表一样精密准确、彼此契合的运转,是件非常复杂的事情。

目前,国际创新学界的共识是,工业组织的吸收能力来自它们自己进行研发的能力。具体来说,就像一个人吸收外部知识的能力,本身也取决于他或她自己的知识水平,而社会已经达到的知识水平永远代替不了这个人学习的必要性。

如果现在不探月

将来可能想去都去不了

支撑“嫦娥工程”战略决心的是什么?为什么要登月?这个问题一直伴随着嫦娥工程。

“嫦娥工程”卫星总设计师和总指挥、中国空间技术研究院的叶培建院士说,经常会有人问他为什么要花这么多钱上天,他说“联合国月球公约说,月球是全人类的。可后面还有一句话更重要:谁开发谁利用。如果今天我们不去,将来也许想去都去不了。我们必须探月,目的之一就是维护中国的月球权益。”

举个例子,月球上有一种能源资源———氦3,是核聚变发电的理想原料。而且使用氦3不会产生辐射,对环境没有危害。目前月球上已探明的氦3,至少可以供人类使用10000年。

而且,航天产业对一国的科技有极大的推动作用。比如美国的阿波罗登月计划就催生了3000多项新技术,其中1000多项转为民用,在计算机、通讯、医疗卫生等方面发挥了巨大作用。我们身边的很多技术就源于航天科技:比如方便面、气垫鞋、记忆海绵枕、包括平时戴的墨镜、美发中的离子烫,用于自拍的手机高清摄像头等等。

月球常被比喻为“地球外的第一个岛屿”,地月空间也是另外一个“先到先得”战略资源。比如,在地球和月球之间,一共只有5个拉格朗日点,即地球和月球引力相互抵消的那个点——意味着在这里放置卫星、航天器和太空站都是最稳定的。如下图所示,目前,中国的中继通信卫星“鹊桥号”正在地月拉格朗日L2点绕行。

图5. 中国的“鹊桥号”在拉格朗日L2点绕行

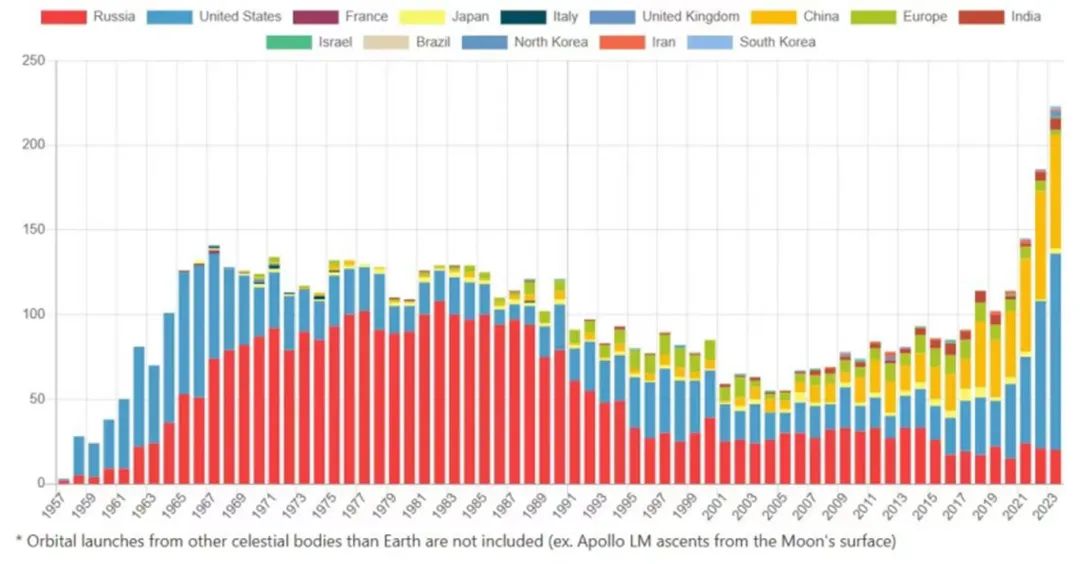

这些是各国推进太空战略的主要原因。如下图所示,在2023年,全球总计有223次航天发射,有史以来最高。其中美国发射了125次,位居第一,特斯拉一个公司就发射了98次。中国创纪录地发射了67次,占全球总量的30%,位居第二,远超第三名俄罗斯的19次和第四名印度的8次。

图6. 2023年全球航天发射统计

来源:Space Stats

中国探月工程总设计师吴伟仁透露:“现在正在进行月球探测的四期工程,包括嫦娥六号、嫦娥七号、嫦娥八号,主要是在月球南极建设一个月球科研站的基本型。同时,2030年之前,中国人的脚印肯定会踏在月球上去,这没问题的。”

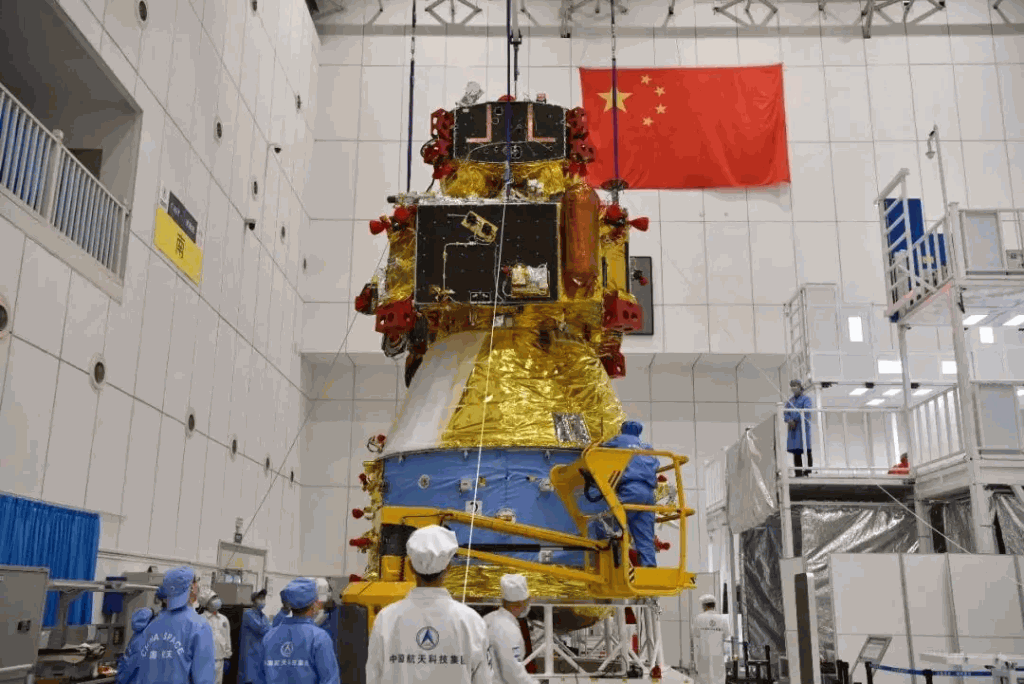

就在几周前,嫦娥六号探测器已经运抵中国文昌发射场,开始调试,计划上半年实施发射。嫦娥六号将实现人类首次在月球背面采样返回。

图7. 嫦娥六号已完成组装

来源:Chinanews.com

正如《事实》一书中所说:

泉果博物馆

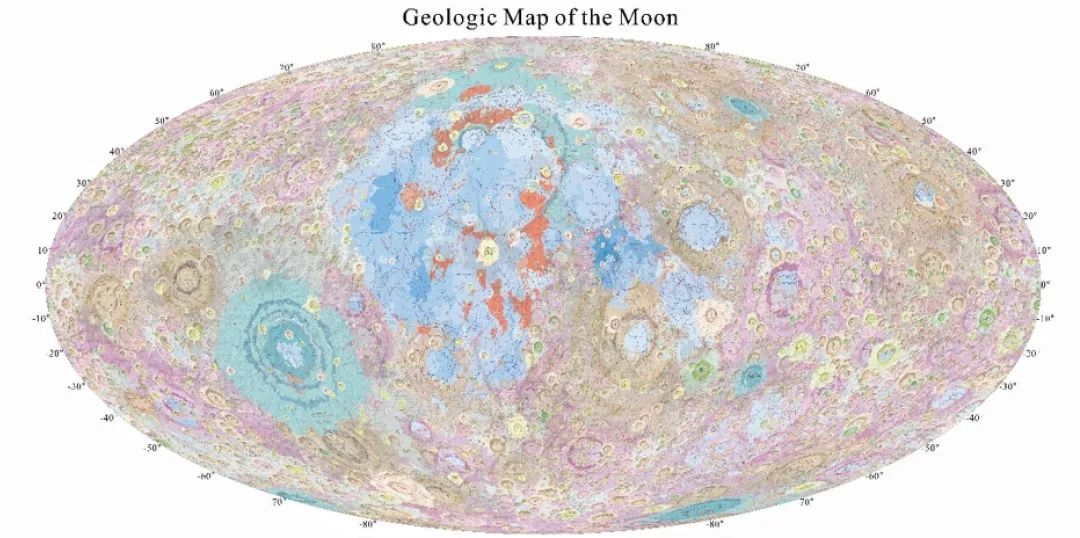

【月球全月地质图】

中国科学家团队研制

2022年1月,中国科学家团队根据“嫦娥工程”提供的月球样本、数据和研究成果,发布了新版《月球地质地图》,比例尺1:2,500,000,是迄今为止全球最完整、最详细、最高精度的全月地质图。

这张月球图是中国近百位研究人员历时10年的成果,其中包括1,241个撞击坑、81个撞击盆地、17种岩石类型和14种结构类型,提供了有关月球地质及其演化的丰富信息,可用于进一步的科学研究、探测规划、采样和返回地点的选择。

值得一提的是,该地质图提出了新的月球地质表。这也是基于嫦娥五号采集的最新月壤样品得出的研究结果。嫦娥五号月球探测团队,在2021年10月,于《自然》杂志一连发表了三篇论文,他们公布的探测成果,推翻了传统的结论,将月球的地质活跃时间延长了整整10亿年。

参考资料:

《“基于规则的秩序”要上天?》观察者网,2024年1月18日

《日本探测器登月、美国推进器异常,中国嫦娥六号上半年发射,新一轮探月竞争谁占优?》潘达小友,2024年1月20日

《走向自主创新2:新火》,路风

《“我们没吹牛”》,澎湃新闻,2020年12月18日

《网友翻出15年前5个国家宣布的探月计划:唯有中国完成》,澎湃新闻

《日本今天登月成功,然而,日本人今天全程黑脸…这??》,英国那些事儿,2024年1月20日

2024-02-04 09: 42

2024-02-03 18: 12

2024-02-03 18: 11

2024-02-03 18: 11

2024-02-03 18: 11

2024-02-03 18: 11