泉心泉意

而超级项目中,奥运会的超支严重程度位居第二,仅次于核废料处理。

——本特·弗莱夫别尔格

牛津大学教授

Mega Projects研究专家

申奥已经从原来的“选美比赛”,变成了寻找“最佳合伙人”。

——克利斯朵夫·杜比

奥委会执行主席

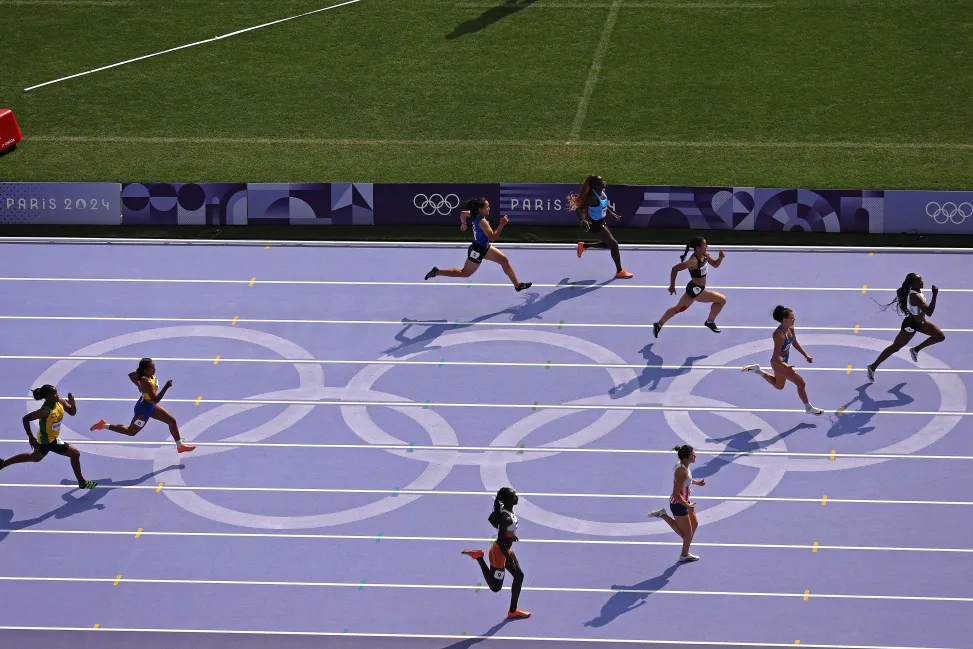

巴黎奥运会又双叒叕超支了?

但说实话,这也不全怪巴黎。

牛津大学的教授本特·弗莱夫别尔格(Bent Flyvbjerg)长期基于金融视角,研究全球投资超过10亿美元的超级项目,他近期发布了关于奥运超支的最新研究。数据表明,那些公布过数据的、有据可查的奥运会,无一例外,均出现了成本超支的情况。

从1960年到2024年,以实际价值计算,夏季奥运会超支率的中位数为121%,平均数为195%。最夸张的是1976年蒙特利尔奥运会,超支了720%。

而表现最好的是2008北京奥运会,只超支了2%,几乎相当于没有超支。

跑个题,此处为中国的靠谱点个赞!

申奥已经从原来的“选美比赛”,变成了寻找“最佳合伙人”。

你能想象吗?

其实在控制成本上,巴黎已经竭尽全力了,最近欧洲气温又创新高,大夏天的,30多度,奥运村的运动员房间居然没空调!

相比之下,房间里那张用渔网和纸板做成的床,都不算困难了。

最倒霉的是某美洲代表队,好不容易给选手们搞来了一整车的空调,都快开到奥运村了,司机师傅说上个厕所吧,结果一回来,连空调带货车,全给小偷一锅端了。

好在最后找回来了。但在奥运村还得靠选手自己租空调,也是前无古人。

大家甚至调侃,巴黎奥运的目标应该改成是Faster,Higher,Cheaper(更快、更强、更便宜)。

巴黎奥组委倒挺坦然,CEO艾蒂安·托布瓦(étienne Thobois)说:“我们从一开始的计划就是省钱,而不是投资于无用的东西”,巴黎希望“举办一场最守财务纪律的奥运”。

说句公道话,尽管很多人在抱怨巴黎奥运“穷酸”,但其实是奥运会真的越来越贵了。

提到申办奥运,很多人还停留在2001年北京申报奥运成功的场景。那一年,竞争非常激烈,有10个国家提交了正式申请,公布结果的那一天,中国万人空巷,每个人都在电视机前,紧张地等待着结果公布。

前不久的热播剧《玫瑰的故事》一开头,背景就是玫瑰全家收看2001北京申奥的发布会。

但你知道吗,申报这次2024年奥运会的,只有巴黎和洛杉矶两个城市,奥组委大概是担心2028年没有城市愿意申办,所以做了一个前所未有的决定:巴黎办2024年的,洛杉矶办2028年的。

而2032年的奥运会呢,只有澳大利亚布里斯班一个城市申办,于是就选择了“保送”。

奥委会执行主席克利斯朵夫·杜比(Christophe Dubi)说:申奥已经从原来的“选美比赛”,变成了寻找“最佳合伙人”。

下面这张图,是历届奥运会申办城市的数量,我们能看到,这个数字在持续降低。值得一提的是申办2024年的城市,其实最初一共有五个,后来汉堡、罗马和布达佩斯因为受到了国内民众的反对和抵制,不得不退出了申请,最后只留下了巴黎和洛杉矶。

图1. 历届奥运会申办城市数量

这背后的原因,是过去几年举办奥运会的成本越来越高,而且“绩效”都不太好看。

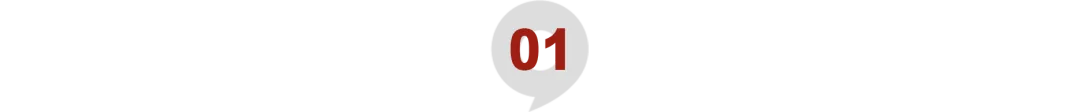

图2. 夏季奥运会成本(1992-2024)

比如,东京奥运会因为赶上疫情,不仅超支、延期、还失去了门票收入;

2016年里约奥运会,因为超支直接把国家带入了财务泥潭;

再往前追溯,希腊奥运会留下了上百亿的“奥运赤字”,甚至触发了希腊的主权债务危机。

为了应对这种局面,奥组委以及许多国家都达成了一个共识——降本增效,节俭办奥运。

也就是说,以后,“花小钱、办大事”会成为奥运会的新常态。

巴黎奥运会也在践行这一原则,提出“让奥运融入城市”。

本届奥运会95%的场地都是利用现成场馆或临时搭建。例如,在塞纳河上举办开幕式,在凡尔赛宫举行盛装舞步项目,在巴黎铁塔前搭建沙滩排球场地,在大皇宫举办击剑比赛等等。

说实话,在凝聚着人类文明结晶的物质遗产前面举行比赛,还挺浪漫的。巴黎,也算是“文化炫富”了一把。

图3. 法国大皇宫将举行击剑和跆拳道比赛

尽管如此,巴黎奥运会还是超支的非常严重。

在2016年巴黎申办奥运时,最初预算是40亿欧元。当时奥组委建议“尽可能反映各种成本和风险”,于是之后预算翻了一倍调到86亿欧元,但据最新数据,巴黎实际花费已经超过110亿欧元。

奥运超支在历史上其实非常常见。跟前几届夏季奥运会比起来,这个超支比率只属于中等水平。

就在最近,牛津大学的教授本特·弗莱夫别尔格(Bent Flyvbjerg)发布了关于奥运超支的新研究。数据表明,有据可查的奥运会,无一例外,均出现了成本超支的情况。

从1960年到2024年,以实际价值计算,夏季奥运会超支率的中位数为121%,平均数为195%。最夸张的是1976年蒙特利尔奥运会,超支了720%。

而表现最好的是2008北京奥运会,只超支了2%,几乎相当于没有超支。

为中国的精准控制点个赞!

图4. 夏季奥运会名义和实际超支情况

来源:The Oxford Olympics Study 2024

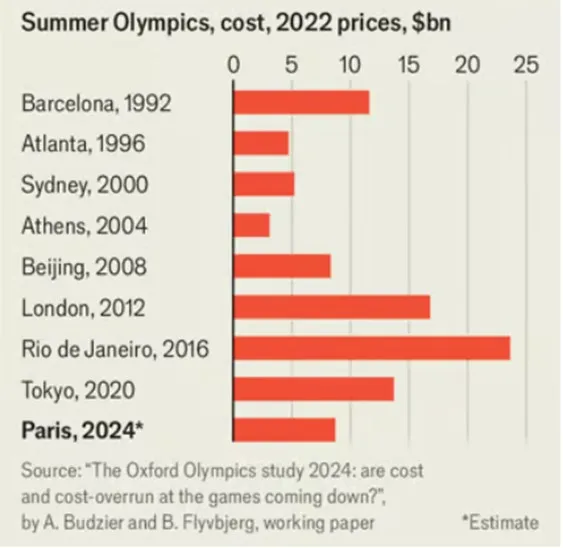

奥运会项目的超支严重程度位居第二,仅次于核废料处理项目。

本特是一位研究超级项目的专家,也是第一个把“超级项目”(Mega Projects)这一概念广泛推到公众面前的学者,他组建了号称是全球最庞大的超级项目数据库(Megaprojects),覆盖了20多个不同领域、来自136个国家的16000个项目。

所谓超级项目(Mega Projects)指的是那些投资额超过10亿美元的大项目,包括大型基建、太空探索、大制作电影、大型IT项目以及奥运会这种重大赛事。

图5. 大型项目研究专家本特·弗莱夫别尔格

本特提出了一个“大项目铁律”(Iron Law of Megaprojects)——预算超支、时间超期、效益不足。

数据显示,几乎99.5%的超级项目都会至少遵循铁律中的一项。

比如,能够基本在预算内完成的超级项目比例,不到一半,只有47.9%;

能同时在规定时间内,按照预算完成的超级项目,不到1成,只有8.5%;

能同时在规定时间内,按照预算完成,而且获得不错的效益的项目,百里不挑一,只有0.5%。

而在众多的超级项目中,奥运会项目的超支严重程度位居第二,仅次于核废料处理项目。

图6. 超级项目的超支率

本特试图给出一个解释,他认为,这是因为奥运会举办方忽视了“经验”的重要性。这主要有两个原因,“初学者诅咒”和过于标新立异。

先说说,什么是“永远的初学者诅咒”?

奥运会没有固定的主办国,虽然夏季奥运会已经举办了33届,但每届主办城市都不一样,而且就算是同一个城市有多次主办奥运的机会,间隔时间也会特别长。这就意味着,当一个国家获得举办权时,它可能没有任何举办奥运会的经验,即使它曾经办过奥运会,那通常也是很久以前的事情了,经手的人可能已经退休或去世了。

就拿巴黎来说,上一次举办奥运是在100年前;此外,伦敦办过3届夏季奥运会,每次中间也隔了四五十年。

这就导致经验很难延续,每一届的奥运策划和举办人员,都是奥运的“初学者”。

同时,奥运会花销极大,各国迫于舆论压力和成本考量,都倾向于聘用本国的团队,这也阻碍了向上一届东道主系统学习最新经验。

此前也有人建议奥组委,指定几个有申办奥运经验的国家,作为固定的东道主以此轮换举办,同时复用奥运场馆。然而,奥组委出于品牌推广的考虑,更倾向于每一届都由不同大陆的不同国家来申办。

因此,奥运会的申办很难形成连续正向的学习曲线,本特教授将其命名为“永远的初学者综合征”(Eternal Beginner Syndrome)。

再说说关于“标新立异”。

奥运会的口号是“更快、更高、更强”,所以奥运会东道主也倾向于在场馆设施上标新立异,彰显创意与实力,他们喜欢第一、最大、最高、最不寻常,而不是使用现有设计或者那些已经被证明有效的方案。

然而,创新在一般项目中可能是卖点和优势,但在这种有严格截止日期的超大项目中,往往会成为项目管理的巨大风险。

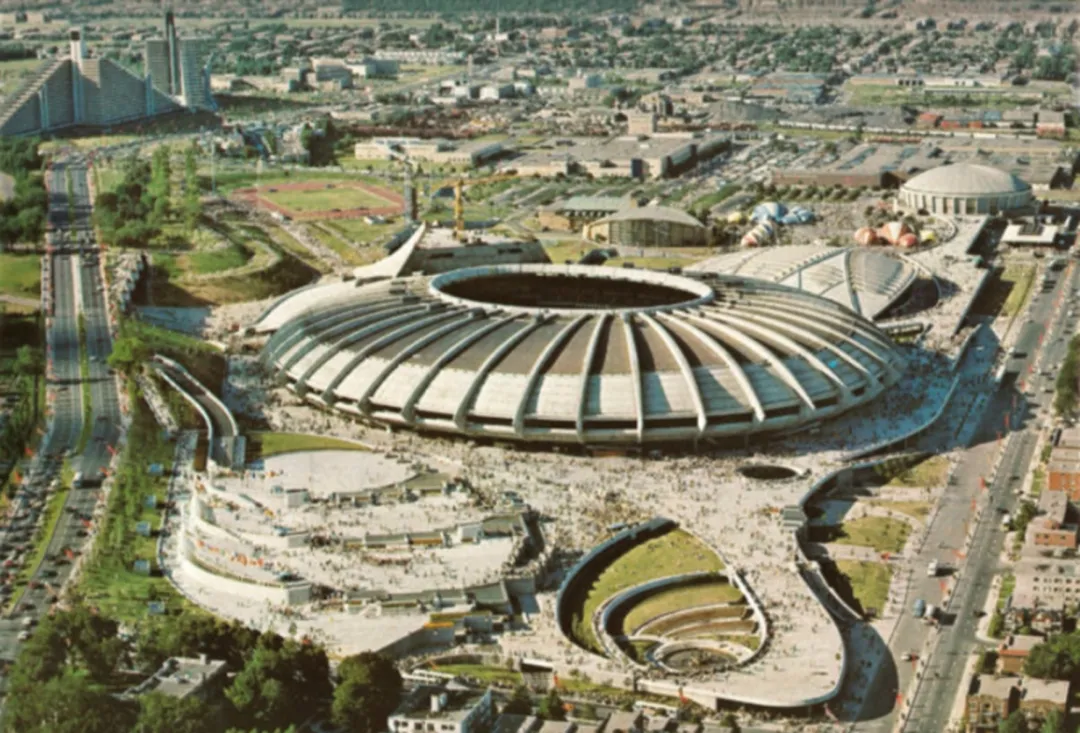

例如,蒙特利尔在1970年成功申奥,一举击败了美苏双巨头城市:洛杉矶与莫斯科,在其他国家的羡慕和祝福声中,蒙特利尔踌躇满志地制定了一系列奥运场馆的宏大计划。

其中主场馆的设计师想出了一个脑洞大开的创意:场馆中建一个高塔,连接钢缆,让穹顶可以开合。

这是一个之前从没有人完成过的工程。这个信息本应是风险的警钟,但在当时,却是最让人兴奋的成就。

这个设想因为没有充分考虑施工难度,超支6倍,工期一拖再拖。结果政府被迫炒掉了设计师,又花了更多钱修改方案,勉强让奥运如期开幕。而在奥运开幕当天,主场馆其实还只是个半成品,保持着“敞篷”状态,而且本应成为亮点的高塔,仍然只是赛场边上一个丑陋的低矮桩基。

图7. 1976年蒙特利尔奥运主会场

然后,又过了10年,主会场才装上了“屋顶”,但这还没结束,随之而来的还有一系列的故障、维修和更换。

图8. 蒙特利尔主会场完整体

蒙特利尔的这届奥运会耗资巨大,甚至为此,蒙特利尔的市民要去承担一个新的税种——“奥运特别税”,可以说是,赛事15天,负债30年。

那时设计师给主会场起的名字叫“The Big O”,O代表Olympic,也指穹顶的形状,后来被人戏称为“The Big Owe”,讽刺指该项目给整个城市带来的长期负担。

超级项目成败的核心就是控制“执行风险”,每一个决策者,都要假设自己住在一个“黑天鹅公园”里。

本特提了一个很有意思的概念,做大项目,要假设你自己住在一个“黑天鹅公园”*里。

*投资大师塔勒布在《黑天鹅》一书中,将“黑天鹅”比喻为那些出乎意料发生的小概率高风险事件,一旦发生影响,足以颠覆以往任何经验,具有不可预测性。这个典故则来源于,欧洲人在发现澳洲之前,一直都认为天鹅全都是白色的。然而,在到了澳洲之后,他们竟然发现了黑色羽毛的天鹅,就是这一只黑天鹅,让欧洲人上千年结论彻底被推翻。

所谓“黑天鹅公园”,就是不要假设自己一定比以前的奥运东道主做得更好,而是先假设,此前东道主们踩过的所有的坑,自己都会踩一遍。

本特进一步解释:超级项目就如同你住在黑天鹅公园里面的一个房子,在策划阶段,大多数还是停留在脑力和纸面上,所以相对成本较少,相当于你的房间的门窗都是关着的,相对安全;到了“执行阶段”,每一天都会产生很大花销,任何拖延都是危险而昂贵的,而一旦导致延期,就会导致更多意外,进入一个没有充分计划和准备过的境况。

这就相当于打开了窗户,随时都会有黑天鹅飞进来。你开窗的时间越长,冲进来的黑天鹅就会越多。

大家想象一下这个场景——唉,算了,别想了太闹心了。

所以,为了让黑天鹅尽量少的飞进来,就把门窗关好,必须开窗的时候,就将开窗的时间尽量缩短。

翻译过来就是——慢思考,快执行(Think slow, act fast)——策划时多花点时间,执行时尽量加快。

如果仓促决策,会带来什么样的后果呢?

我们再回过头看看,拖垮了蒙特利尔的那个奥运赛场设计方案。这场灾难,最后持续了几十年之久,被称为“一场无法醒来的噩梦”。

图9. 王子公园球场

导致蒙特利尔整个城市破产的那个脑洞大开的体育场馆,设计灵感源于当时巴黎刚落成的“王子公园球场”(Parc des Princes)。

那时蒙特利尔的考察团去各地调研,看中了这个球场,觉得最有成为新地标的潜力,于是就聘请了这个球场的设计师罗杰·塔里勃特(Roger Taillibert)来操刀主会场的修建。

先不提蒙特利尔不用自己国家的建筑师,而聘请外国人,由此引起的反对和摩擦。他们也低估了一个事实:这个王子公园球场本身就是一个超预算的延期项目。

因为结构施工复杂,延期到了29个月建成,预算也翻了一番,而当时距离奥运会开幕也就只有3年了,时间非常紧张。

不过,虽然时间紧,但至少这位设计师刚做过类似的项目,对难点和风险会比较熟悉的。但是,后来这位设计师脑洞大开,在原本复杂的结构上,又加了一个自己也没解过的难题:能开关的屋顶。

加屋顶的原因,是奥组委要求一些赛事要在露天体育场进行,但蒙特利尔是个苦寒之地,每年在清扫积雪上的花费就有1.6亿加币。为了能让场馆冬夏都能使用,于是设计师决定加了可以开关的窗帘式穹顶。

但是这真的必要且可行吗?

迫于工期要紧急开工的压力,当时的决策周期非常有短,而就是这样草率的决定,让项目一步步地踏入深渊。

比如屋顶的结构和材料都没有经过严密论证,即使在十年后也是故障频出。甚至因为施工仓储材料缺陷,导致支撑梁断裂,一块55吨重的屋顶坍塌坠落。为此政府又花了数十万加币去加固所有梁柱,但最终这个仅使用过88次的开关屋顶,在暴风雨中撕裂,被迫拆除。后来这个会场又安装了不能开关的固定的屋顶,结果又出了压塌事故……

最后,这个匆忙进入执行期的主会场,成为了一场永远无法醒来的噩梦。

图10. 1999年体育场的第二个屋顶被积雪压塌

奥运会从冷战和世界大战中幸存并传承,它很可能成为人类这个物种,能够走到一起的,最后一个场景。

尽管在财务上面临诸多挑战,但站在人类文明的视角,奥运会在团结人类和传递体育精神方面的作用,无法替代。

前奥运顾问特伦斯·伯恩斯(Terrence Burns)曾经说过,奥运会在非常棘手的政治冲突中幸存下来,包括冷战和世界大战。“奥运会,很可能成为能让我们人类这个物种能走到一起的,最后一个场所,也是最佳的场所”。

在本次奥运会乒乓球混双颁奖典礼上,刚刚拿到“免役金牌”的韩国选手林钟勋拿出手机,在中国金牌得主孙颖莎的帮助下,和朝鲜运动员一起微笑自拍,刘国梁在后面憨笑。这个场景被拍下来广为流传,它不但成为了本次奥运的名场面,还可能成为整个奥运历史上,代表超越政治藩篱的历史经典时刻。

图11. 乒乓球混双颁奖

奥运被称为“现代人的篝火”。它最大的作用是,能在两周内,吸引到全世界的目光,让不同国家的人可以暂时超越包括政治在内的一切矛盾和分歧,在同一个规则下展开交流。

那么,如何让这团篝火能够更健康、更持续地燃烧下去呢?

参考资料:

Paris could change how cities host the Olympics for good,the Economist, Jul 25, 2024

No AC but the ‘greenest’ ever Games? Inside Paris’ landmark Olympic Village,CNN, Jul 3, 2024

The Oxford Olympics Study 2024: are cost and cost-overrun at the games coming down?, A. Budzier and B. Flyvbjerg

How big things get done:the surprising factors that determine the fate of every project, from home renovations to space exploration and everything in between, Bent Flyvbjerg, Dan Gardner

2024-08-04 09: 56

2024-08-04 09: 56

2024-08-04 09: 56

2024-08-04 09: 56

2024-08-02 20: 49

2024-08-02 19: 22