泉心泉意

比尔·盖茨要求孩子14岁才能拥有手机,乔布斯不准孩子玩iPad,16岁才能用手机的上网功能,库克不让自己13岁的侄子用社交网络……很多科技大佬都开始执行比普通家庭更严格的儿童手机规范。

——英国《镜报》

“情绪”对于市场来说,有多重要?

在投资界,情绪是非常重要的关注变量。众所周知,以对经济周期的深刻洞察而著称的投资人达利欧(Ray Dalio)曾经说过,“经济机器”的运转不仅仅是资金流动的问题,更受到社会情绪、政治周期和历史经验的影响。

正因如此,他在解释自己的“全天候投资”模型时,也经常提到一个认知前提——理解社会情绪的变化,对于预测未来的市场走向和经济趋势至关重要。

那么,该如何观察社会情绪的变化?

除了各种专业机构发布的报告和数据之外,其实很多经济学家和投资者,还会关注一种特殊的年度盘点——“年度关键词”。

年度关键词盘点,就像公司年会一样,其实是很多文化机构年底的标准动作,但也不是每一个盘点都值得作为权威数据指征来观察,大部分其实真的就是“图一乐”;而且,咱们平时看看年度关键词盘点,也最多是了解一个有趣的社会话题,更多是从娱乐的角度去看。

但对于专业的投资者来说,权威机构发布的年度关键词,也是捕捉社会情绪和文化趋势的“即时快照”。比如牛津词典年度词汇评选(Oxford Dictionary “Word of the Year”)、韦氏词典年度词汇评选(Merriam-Webster’s Dictionary “Word of the Year”),都至少有20年的历史,是比较严肃、权威的年度词评选,参考意义更大。

此外,在数字化时代,一个新词可以在几天内蹿红全球;再加上科技的加持,特别是语料分析和大数据技术的成熟,也使得这类权威的“年度关键词”越来越成为观察群体情绪走向的重要线索。

虽然这几个评选主要是基于英文大数据,但在历史上,很多年度词汇都跨越语言和文化的边界,演化为了全球关注热点。

例如,2017年牛津年度词汇“youthquake”(青年震荡)带动了对千禧一代的关注和品牌策略;2022年牛津选出的“goblin mode”(摆烂模式)引发了社会对松弛感的讨论;2022年柯林斯词典的“permacrisis”(永久危机)则强化了全球对于多重危机叠加的“新常态”共识,催生了从国家安全、供应链到心理健康各个领域的应对战略。

今天【泉果探照灯】为您梳理了2024年的五个年度关键词,它们中的一些或许在情理之中,另一些可能让人意外,但无论如何,它们都反映了政治、科技和心理层面的新趋势,很可能是蕴含着未来需求和机会的时代伏笔。

“Brain Rot”

烂脑病

来源:【牛津词典】

定义:指的是因长期接触低挑战性或无聊的内容,尤其是网络内容,导致人类精神和智力退化的现象。

它最早可追溯至1854年,梭罗在《瓦尔登湖》一书中,批评了社会推崇关于简化的观点,从而导致深度思考的缺失,使人们在精神和智力上变得懒惰。

本身这个词不是什么褒义词。但这个词本身的出现和流行,被认为是一个正向的社会现象——这说明,越来越多的网友,开始因消费过量的网络内容而产生“耻辱感”,很多人已经意识到了,“长期看这些东西,可能会让自己变傻”。

近年来,哈佛大学、牛津大学和伦敦国王学院等机构的大量学术研究发现,过度上网浏览正在缩小我们的脑部灰质、导致注意力下降、记忆力衰退并扭曲我们的认知过程。

2019年,前谷歌设计伦理学家特里斯坦·哈里斯(Tristan Harris)曾向美国国会表示:“社交平台正在试图攻占数十亿人的深层大脑,利用多巴胺、恐惧、愤怒去获取更多的注意和利益。”

例如,社交平台常用的“无限滚动”(Infinite Scroll)功能(比如,咱们浏览网络页面时,鼠标不断下拉的“瀑布流”页面,似乎永远也拉不到底),其理论基础便是“无底汤碗”(Bottomless Soup Bowl),它被称为“硅谷最肮脏的设计”。

* 泉果视点注:“无底汤碗”这个概念来自于一个心理实验,当实验者面对着一个可以不断自动加满的汤碗,即使他们已经饱了,还是会不停地吃。这个设计利用了大脑的奖励机制,因为没有明确的结束点,多巴胺会不断获取,进入无限循环,导致花费了比原本多得多的时间。

在今年,“‘烂脑’这个词被大量使用并成为年度词汇,反映了这一概念在社会中的广泛关注,并引发了普遍的集体反思。”

《华尔街日报》也发现,“Brain Rot”这个词最常出现在以下两种情境:1)给一些没营养的内容打标签;2)提供抵制“烂脑”的方法。

这其实都是类似“防御”的手法,人们似乎已经开始有意避免“烂脑症”。

这是一个积极的信号,毕竟,任何变革的第一步,都是定义和理解问题。

与此同时,我们也看到“电子排毒”(Digital Detox)的需求与日俱增——人们开始有意识地捍卫自己的注意力和脑健康,提倡“断开手机连接,重新连接生活”(Disconnect to Reconnect)。这包括:

■ 只能打电话的“不智能手机”(Dumb Phone)重新流行;

图1. “不智能”手机

■ 推崇“无手机童年”(Screen-Free Childhood);

* 值得品味的是,很多硅谷的名人,都在执行比普通家庭更严格的儿童手机规范。比尔·盖茨要求孩子14岁才能拥有手机,乔布斯不准孩子玩iPad,16岁才能用手机的上网功能,库克不让自己13岁的侄子用社交网络……

■ 享受没有Wifi的“安静旅行”(Tech-free Trip)。

“Polarization”

极化

来源:【韦氏词典】

定义:指“引起对立派别或团体之间的强烈分歧”。

“Polar”源自拉丁语polaris,指的是北极和南极,动词“polarize”首次出现在1811年的科学期刊中。如今,“极化”不仅常用于政治领域,还广泛应用于社会的多个层面,反映了人们趋向极端立场,而非寻求中间立场。

该词的上榜与此次美国大选密切相关。

美国的一个民意调查显示,大约有80%的哈里斯选民,担心特朗普的观点过于极端;同样,大约有70%的特朗普选民,担心哈里斯的观点过于极端。

与此相关的另一个词汇“怪人”(weird),在美国大选前后出现了显著上升。该词用来形容那些“难以理喻、难以理解”的人,尤其是在哈里斯的竞选伙伴沃尔茨(Walz)提到“另一边的怪人”之后,成为了广泛讨论的焦点。

信息茧房和社交算法也在不断加强“极化”。相比过去,现代人更容易接触到与自己观点一致的信息,进入一个自我强化的循环。这使得“极化”不仅局限于政治领域,还蔓延到文化、科技等各个层面。

而韦氏词典总裁格雷格·巴洛(Greg Barlow)也提到,极化的出现,源于共识的缺失。但有点讽刺的是,在“极化”这件事上,人们似乎达成了共识——站在两极的人都认为,我们在两极化。一个关于分裂的词汇,成为了连接双方的共同语言。

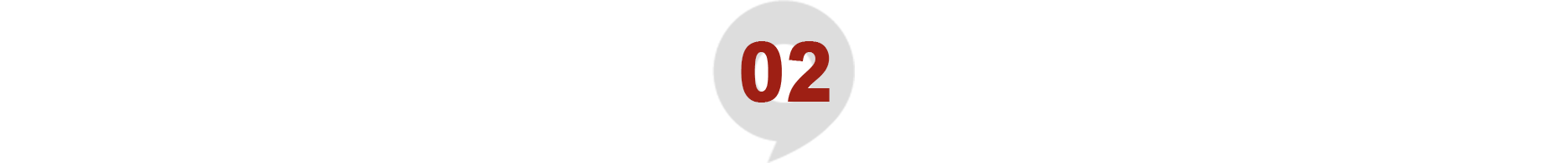

值得注意的是,“极化”现象的背后,恰恰体现了人们对“共识”与“对话”的潜在需求。随着摆脱信息茧房的需求上升,越来越多的“反极化”平台和机制应运而生,试图打破偏见、平衡观点。

比如,最近在美国大选期间受到广泛关注的AIISides网站,致力于提供不同视角的报道。它展示的每一条新闻,都会提供偏左,居中和偏右的三种观点。此外,还有一些网站专门负责对比多方报道,提示媒体的“政治倾向”和“偏见指数”,更有机构推出了“盲点报告”,讨论那些最可能被忽略的不同观点。

图2. 反偏见网站:提供偏左,居中和偏右报道

“Manifest”

显化

来源:【剑桥词典】

定义:传统上,名词指“船只或飞机上的货物清单”,动词表示“通过迹象显示某事”。

如今,常被翻译为“显化”,并赋予了其心理学的新含义:心之所向、心想事成。

“Manifest”今年以近13万次的高搜寻量,成为《剑桥词典》的年度关键词,它源于一个古老的精神哲学运动,有点类似现代简化版的“吸引力法则”。这种思想强调,通过专注于心中所愿,来提高让这些愿望成真的可能性。

其流行也离不开娱乐和体育界明星的推崇,例如,全球歌坛天后Dua Lipa曾在表演中提到,她曾将某一刻写进未来的计划,并坚信“心之所向,必成现实”。

图3. 英国歌手杜阿·利帕

Manifest的方法非常“简单”,主要分为三步:决定你要什么,写下来,花时间显化。正因为简单易行,让它更容易被多类人群接受,也让#Manifesting 迅速成为热门话题。它相关的内容集中在三类:1)如何设定目标,最常见的是变富有、成绩好、让喜欢的人联系你;2)个人励志故事:展示如何实现愿望;3)方法教程,分享显化技巧。

然而,这种做法本身也面临争议。

剑桥大学社会心理学教授桑德·德林登(Sander der Linden)提醒说:“显化没有科学依据。”

比如一个广为流传的“显化”方法是“3-6-9”:写下你的愿望,早上3次,下午6次,晚上9次。

德林登教授指出:“这个方法除了会促进强迫行为,并没有明显效果。而且‘显化’财富、爱和权力,可能会导致不切实际的期望和失望。积极思考的力量与单纯依靠思维改变现实是有区别的——前者是健康的,而后者则属于伪科学。”

尽管如此,“Manifest”在疫情期间尤其流行,并在TikTok平台获得了数十亿次浏览。心理学家分析认为,“显化”之所以流行,正是因为它提供了一种简单而直观的方式:专注目标、积极行动,让人在极度不确定的生活中获得一种秩序感和掌控感。

与此同时,我们也看到,越来越多的人开始重视心理健康,关注正念、冥想等方法,以帮助自己缓解焦虑,寻找内心的平静。

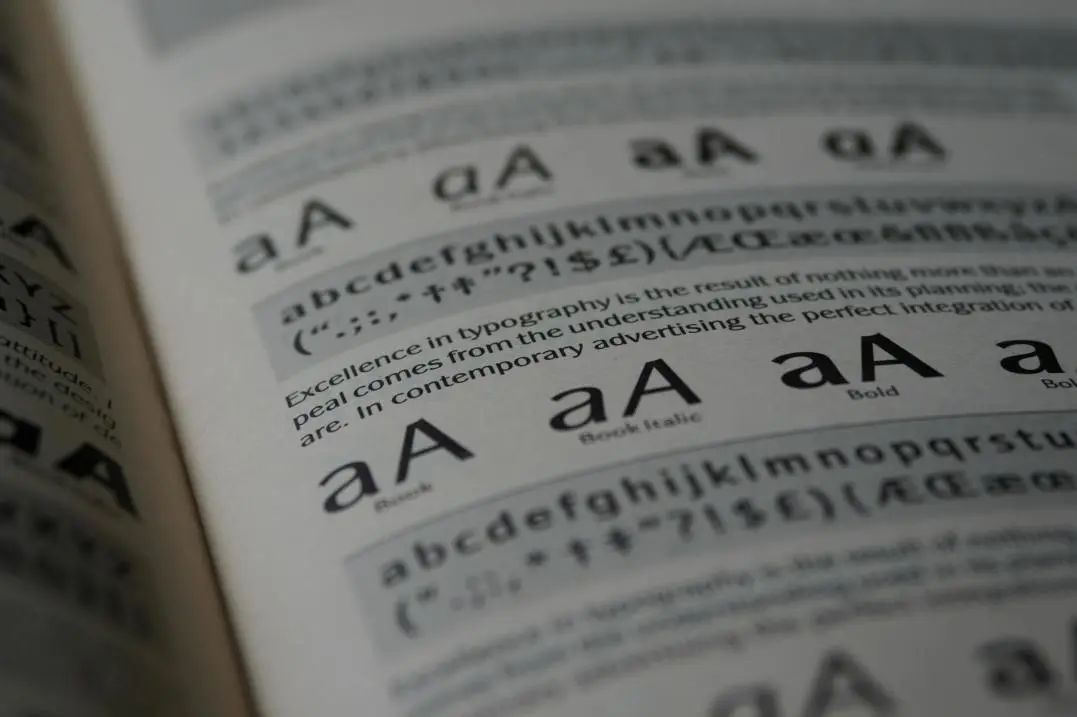

“Brat”

臭小子

来源:【柯林斯词典】

定义:"Brat"是一个英语俚语,用来形容不成熟、任性、挑衅或难以控制的孩子,曾经是个带有贬义的词。

如今,它成了自信和不拘一格的生活态度的代名词。

这个词火到什么程度呢?

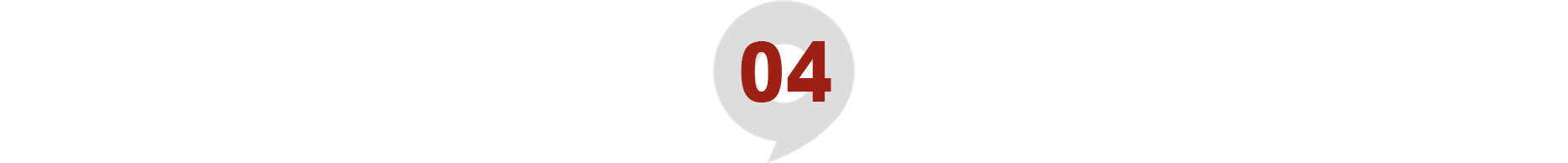

在美国大选中,总统候选人哈里斯为了争取年轻人的选票,自称为Brat Girl,从账户封面到视频物料,全面推广Brat人设,被认为对她的形象和竞选起到了非常积极的作用,以至于CNN的主持人和嘉宾都在认真讨论起“Brat”究竟是什么意思。

图4. CNN讨论哈里斯的Brat人设

*7月,哈里斯宣布竞选总统的几小时后,英国流行歌手Charli XCX在X上发帖称,“kamala IS brat”,这条推文在几小时内获得了900万浏览。

图里的这种绿色——“Brat绿”也随之走红,成为了继芭比粉之后的最新流行色。这种“胆汁绿”迅速铺满网络,不喜欢的人评论它像是视觉污染,《纽约时报》说这是“今年很难错过的颜色”。

Brat最初来自英国歌手Charli XCX的一张专辑封面。它的构图过于“简单”,以至于很多人开玩笑说,这大概是世界上最容易设计的封面。

图5. Charli XCX《Brat》专辑封面

但实际上,这个封面的设计花了5个月,而因为它太怪,设计团队需要一次次地告诉印刷商,“这就是最终版,它不是草稿。”

一个有趣的细节是,这张专辑从500多种绿色中,选了一种看起来让人反感和花哨的“胆汁绿”,它给人一种不羁和狂野的感觉(就是因为这种绿色太怪了,所以其实在日常生活中,咱们很难看到有什么物品敢给自己涂上这个颜色)。

但同时,封面上的字体却是全球最普通的——Arial——几乎是在各种办公软件中排在第一的默认字体。

这款字体会被老牌设计师认为“没有品味且毫无设计感”,却因为易读和兼容性,被大量的UI设计师使用。对于伴随着屏幕长大的Z时代来说,它反而成为了他们最熟悉的字体。

极具归属感的字体、跳脱舒适区的颜色,让这个封面迅速成为了流行符号。Charli XCX的歌中也有一种“边派对蹦迪,边深度思考”的反差酷。

对于Brat,歌手Charli XCX自己的解释是“那种有点不修边幅,喜欢参加派对,偶尔说点傻话的女孩,她非常自信,但也会有情绪崩溃的时候,但她会通过参加派对来调节。”

这一形象反映了当前流行文化的趋势:粉丝们不再追求完美无瑕的偶像,更多的是喜欢真实和真诚的表达。

《柯林斯词典》总结说:“Brat既是一种尖锐的态度,也可以是被部分人视为‘过于花哨’的审美,甚至还能成为竞选口号。它既表达了自我接纳,又展现了叛逆不羁,完美契合了2024年这个享乐主义与焦虑并存的独特年份。”

“Demure”

水灵灵/端庄

来源:【Dictionary.com】

定义:该词可以追溯到16世纪和17世纪,莎士比亚常用它形容女性角色的端庄,指谦虚、内敛、优雅、娴静,符合社会礼仪的理想特质。

然而,在现代社交媒体上,它是一种吐槽和玩笑,来挑战职场和公共场合的刻板印象和社会期待。

Demure到底是什么意思呢?

有位中国网友一句点破,说Demure有点像英文版的“水灵灵”。

“水灵灵”是中国的2024年度热词,常用来形容人漂亮又精神,也带有一些反差的戏谑感,比如“这么难的题你就这么水灵灵地做完了?”和Demure相似,“水灵灵”也衍生出了丰富的意思,甚至被网友调侃“万物皆可水灵灵”。

Demure也有点“体面人”的意思,在社交媒体中,这种“端庄”更像是“端装”——表面上体面,内心却有不同的声音,比如“我穿上了标准的正装,非常端庄,非常用心,但实际上我更想穿拖鞋”。

这一新用法最早出现在美妆博主Jools Lebron的推文中,她戏谑地提到:“你看到我上班时是怎么化妆的吗?非常端庄,非常用心。”

图6. 美妆博主Jools Lebron

这句话迅速走红社交网络,原始视频播放量超过5400万次,标签 #demure 也出现在超过240,000篇帖子中,多家公司的营销活动中都在用这个词,金·卡戴珊(Kim Kardashian)和詹妮弗·洛佩兹 (Jennifer Lopez)等名人也紧随其后。

Demure的走红被认为是年轻人对外貌和行为规范的反抗。

它像是一种对现状的“戳穿”,表达自己并不是外表所呈现的样子,或者“很费力”地在表现得符合社会礼仪。通过调侃端庄、挑战端庄,用“不刻意”重新定义“端庄”。

因此,Demure也被看作是2022年牛津年度词汇“Goblin Mode”(摆烂模式)的一种精神延续——对精致文化和社会规训的反抗,提倡随性、接纳自我。

语言学家萨丕尔曾指出:“语言是一种社会行为,它既反映又塑造了社会文化。”

语言的演变,不仅是对社会文化的映射,也是人们思维方式和情感需求转变的体现。

有意思的是,去年几大词典公布的年度关键词,都与AI密切相关,比如柯林斯的关键词就是AI,剑桥的是Hallucinate(AI幻觉),而韦氏的是Authentic(真实的),即因AI引起的对真实的反思。而今年的年度关键词似乎都与AI无缘,人们的关注点又回归到了对自身的探讨,也反映了人们在纷扰的世界中,对寻找自我的焦虑与坚决。

每个关键词都是社会集体意识提出的一个问题,而这个问题中,往往也蕴含着解答的线索,或是通往答案的路径。

参考资料:

“Brain Rot” Is Why Your Kids All Sound Like That, Wall Street Journal, Dec 6, 2024

The “boring phone”: stressed-out gen Z ditch smartphones for dumbphones,the Guardian, May 5, 2024

Viral TikTok Trend Propels “Demure” To 2024 Word Of The Year,Forbes, Dec 5, 2024

You can’t escape this color, New York Times, July 26, 2024

2024-12-18 16: 15

2024-12-18 16: 14

2024-12-17 22: 30

2024-12-17 22: 30

2024-12-17 22: 30

2024-12-17 17: 04