导语

公募基金费率改革的推进,本质上是行业从规模驱动向价值驱动、提升投资者体验的转型,而浮动费率作为改革的抓手之一,其探索历程并非一蹴而就,而是伴随市场反馈、监管引导与投资者需求持续迭代。从2023年的初步试水到2025年的提速发展,每一步都折射出行业对如何更好将管理人利益与投资者利益绑定一致的深度思考,也暗藏着对传统固定费率模式积弊的破解决心。

回溯2023年,在此之前,公募基金行业长期实行固定管理费+托管费模式,即便权益产品大跌的阶段,多数产品仍按固定费率收取管理费,基金公司赚钱但基金不赚钱的矛盾愈发突出。正是在这一背景下,2023年8只费率挂钩业绩的浮动费率基金集中获批。但受限于探索阶段,这批产品的机制设计仍显粗放:例如,浮动机制在业绩比较基准的考量层面尚显欠缺,仅在费率上浮的情形中把基准作为依据,而费率下调的情形中未纳入基准作为考量,削弱了业绩基准对管理人的约束性;运作模式上,8只产品均采用三年封闭期的模式,带来流动性痛点,投资者可能遇到急需用钱但无法退出的窘迫情况。

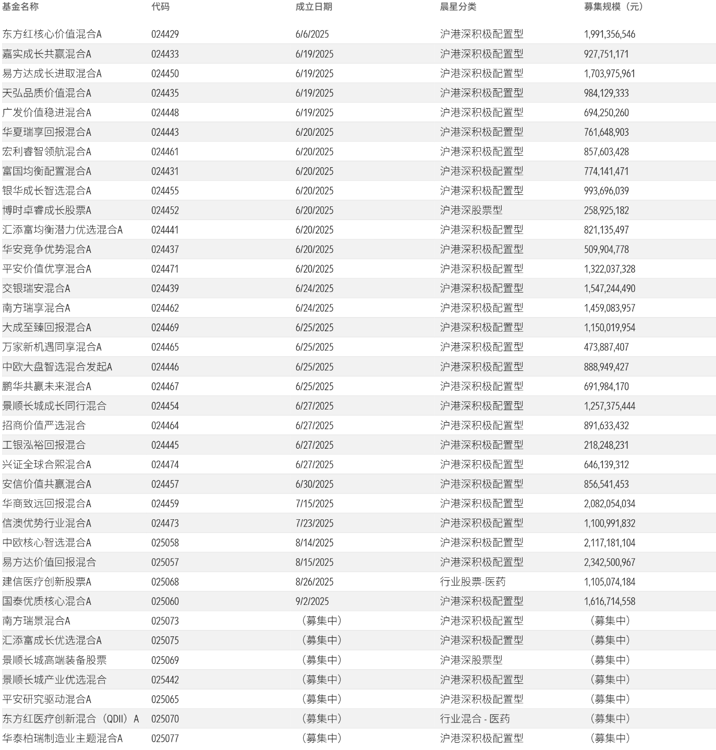

进入2025 年,随着《推动公募基金高质量发展行动方案》正式落地,浮动费率基金的探索迎来突破。这份方案不仅明确要求头部公募基金公司2025年新发主动权益基金中,60%以上需采用浮动费率模式,更对费率挂钩维度、业绩基准选择等核心细节做出指引,推动产品从行业自发探索转向政策引导下的标准化设计。截至当前,30只今年已经成立的浮动费率基金的募集规模达到330亿元,这一数字在主动偏股基金的整体募集版图中占据重要地位——其规模占比高达24%,相当于每募集100元主动偏股基金,就有24元流向浮动费率产品,直观反映出投资者对这类业绩挂钩、利益共享风险共担产品的强烈需求,也印证了浮动费率模式从行业探索向市场主流选择的转型。

图表1:2025年成立或当前处于募集期的浮动费率基金一览

数据来源:晨星Direct;

数据截止日期:2025年9月15日

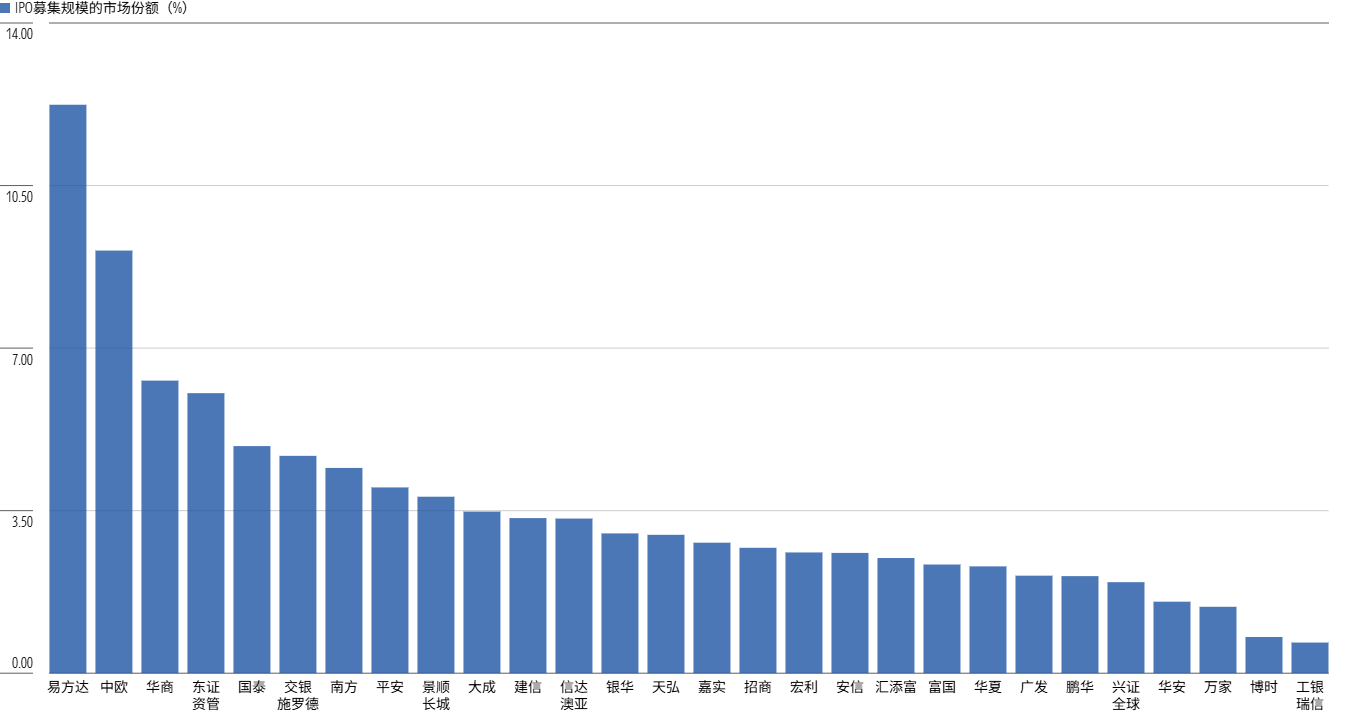

2025年参与发行浮动费率基金的,基本都属于行业内的大中型基金公司。新型浮动费率基金的核心运营难点,在于需实现每笔投资者份额的持有时间、收益情况与费率的动态匹配,这一过程对基金公司的后台系统提出了较高要求,而系统升级改造的资金投入与技术难度,首先筑起了一道门槛。此外,新型浮动费率基金的核心设计逻辑,意味着基金公司要显著战胜基准,才能获得更高的管理费收入;反之,若落后基准,管理费收入将大幅缩水。这种规则设计,对基金公司的投研能力提出了较高的要求。浮动费率基金的高运营门槛与高投研要求,对基金公司的综合实力提出了挑战,大中型公司凭借资源储备与能力积累,在这场竞争中占据了优势。

图表2:2025年成立浮动费率基金IPO募集规模的市场份额分布

数据来源:晨星Direct;

数据截止日期:2025年9月15日

22025年陆续发行的浮动费率基金的费率设计较为相似,以今年发行的某只浮动费率基金为例,其条款约定仅持有满1年的份额可参照浮动费率安排缴费,持有不足1年的份额统一按1.2%收取管理费;若该部分份额年化跑赢业绩基准6个百分点且绝对收益为正,管理费从1.2%升至1.5%;若跑输基准3个百分点及以上,费率降至0.6%;对于其他情形,该笔份额按1.20%收取管理费。

从具体机制来看,2025年发行的浮动费率产品在两个维度实现突破:其一,基金相对于业绩基准的超额收益在费率机制中起到决定性作用。这种设计的深意在于加强基金相对基准超额收益的考核,约束基金经理的投资行为。主动权益类基金的业绩表现受多重因素影响,包括市场整体走势、风格切换、管理人投研实力等。通过衡量基金相对于业绩比较基准的超额收益,可在一定程度上剥离市场系统性因素的影响,更准确地反映管理人的主动管理能力。其二,新型浮动费率基金的运作模式转向开放式运作,而非2023年发行浮动费率基金所采取的三年封闭形式。这解决了过去投资者的核心痛点,开放式运作让应急赎回成为可能。同时通过费率规则引导长期持有,兼顾流动性与长期投资导向。

同样重要的是,2025年新发浮动费率基金在产品类型上实现拓展,首次将主题基金和风格基金纳入浮动费率覆盖范围,填补了此前的空白。此次新增的主题基金和风格基金涵盖了医疗创新、高端制造、成长风格、中盘风格等细分赛道,分别有2只对标医药指数的基金、2只对标高端制造业指数的基金、2只对标中证800成长指数的基金,以及1只对标中证500指数的基金。这类产品的推出不仅丰富了浮动费率基金的品类矩阵,更契合了当前投资者对特定行业赛道和风格的配置需求。以往投资者若想布局主题和风格赛道,只能选择固定费率产品,即便基金业绩不佳仍需支付全额管理费。而这一类浮动费率基金的出现,让投资者在参与赛道和风格投资时既能享受潜在的红利,又能通过浮动费率机制降低业绩不达预期时的投资成本,实现了收益共享和风险共担。

同时我们也关注到,2025年这批新发行的浮动费率基金,其业绩比较基准使用了价格指数,而非更能反映实际回报的全收益指数。价格指数和全收益指数的主要差别是后者考虑了指数成分股公司的分红。以沪深300为例,截至2024年末的过去十年,该指数的年化全收益率、年化价格收益率以及年平均股息率分别是3.32%、1.08%、2.77%。从实际收益金额的角度,股息回报在总收益当中的占比高达70.65%。使用不包括分红的价格指数,会使得基金更容易产生基准以上的超额收益。随着基金行业高质量发展工作的推进,基金业绩比较基准的重要性愈发突出。况且对于浮费基金而言,业绩比较基准直接决定了投资者成本的高低。此外,混合基金挑选合适基准的难度在于投资策略与基准的准确匹配,特别是股债比例的匹配。基金公司对于业绩比较基准的选择,应该更为慎重。

作者 | 晨星(中国)研究中心 李一鸣

2025-09-25 16: 08

2025-09-25 16: 08

2025-09-25 16: 08

2025-09-25 16: 08

2025-09-25 16: 08

2025-09-25 12: 19