4月主要经济数据均指向经济“弱复苏”,市场下修了经济复苏的预期。在较低的市场预期下,经济表现超预期的可能性有较大提升,对应A股的机遇也更多。未来需主要关注经济下行加大,政策支持力度能否转强。

4月宏观数据指向经济复苏内生动能不足

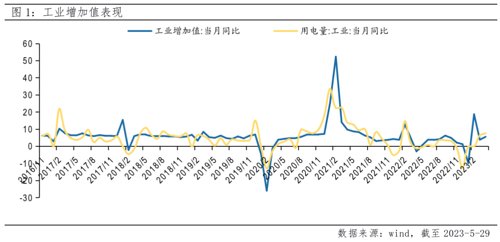

4月工业增加值环比负增长,为2011年以来非疫情影响首次,未来市场或对政策支持需求复苏给予更多期待。4月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6% (增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月下降0.47%。2011年以来工业增加值有四次环比负增长,前三次分别是2020年1月、2月,2022年11月,均与疫情影响有关,而4月无明显外部冲击,工业增加值环比转弱,显示经济供给端存较大的下行压力。当内生动能不足,政策层的支持就尤为重要。

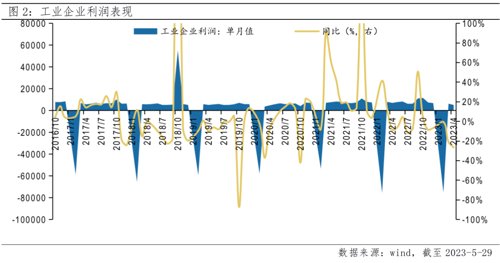

工业企业盈利筑底回升,但总需求不足依然造成企业盈利恢复动能偏弱。2023年1-4月,规模以上工业企业利润同比下降20.6%,降幅较1-3月略微收窄0.8个百分点。4月当月规上工业企业利润同比下降18.2%,降幅较3月份收窄1个百分点,主因低基数的支撑。从量价表现来看,工业企业的恢复量领先于价。结构上,制造业和公用事业利润同比增速恢复较快,中游制造业是亮点。即使排除去年的基数效应影响后,中游制造业的利润增速也改善较大。库存方面,工业企业库存延续去化趋势。向前看,目前我国经济恢复仍处于过渡期,经济内生动能有望继续改善,继续支持工业企业的利润恢复。

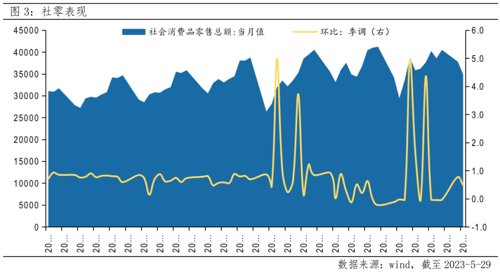

消费方面,4月社零在低基数下同比高增,但低于预期。4月社零同比增速为18.4%,低于市场预期的20.21%。4月社零环比为0.49%,读数低于3月的0.78%,以及疫情前2019年月环比均值的0.69%,显示市场“寄予厚望”的消费复苏动能在4月复苏表现甚至不及疫情前,但表现好于工业。在低基数下的高增长,且环比改善力度有限,社零高增也未能扭转市场偏弱的经济复苏预期。

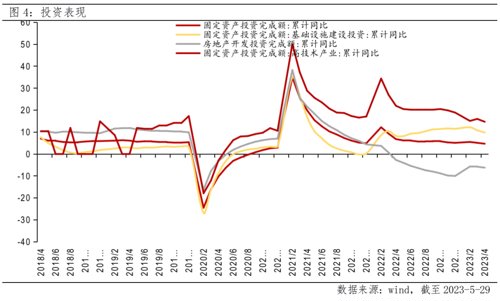

投资方面,固定资产投资恢复依然较慢,地产投资降幅扩大。2023年1-4月全国固定资产投资14.75万亿元,同比增长4.7%(前值为5.1%),增速继续下降。从环比增速来观察,今年4月固定资产投资环比增速为-0.64%(3月为-0.83%),环比增速仍在负值区间。从当月增速来看,地产投资降幅扩大明显,制造业和基建投资同比增速在下降,但仍维持在较高位置。结合来看,4月固定资产投资转弱,主要是地产投资低迷所拖累,制造业投资和基建投资同比增速仍维持在较高位置。

贸易方面,进口数据在“低基数”效应下读数仍弱,显示内需“乏力”,会弱化经济复苏的大环境对A股的情绪支撑。4月出口同比增长8.5%,高于Wind一致预期的6.4%,其中有低基数的影响,但考虑两年复合增速有6.0%,实际出口表现偏强,只是相比于3月出口同比14.8%,4月读数回落对于之前的强预期有修正。4月进口同比-7.9%,在去年4月疫情低基数的基础上负增长,显然指向内需偏弱。

金融数据方面,4月社融、新增贷款均弱,融资需求回落显示未来政策再“加力”更为重要。4月社融新增1.22万亿元,同比多增2729亿元,低于Wind一致预期;存量社融同比10%,与上月持平。其中实体信贷新增4421亿元,为近五年同期次低值,仅高于疫情影响下的2022年4月。其中居民信贷重回负增长,新增短贷为-1255亿元,为历史单月次低值,新增长贷为-1156亿元,创历史单月新低,居民信贷回落与居民购房意愿再度回落相关,4月上海、北京、广州、杭州等主要城市二手房交易额均环比双位数回落;企业新增短贷为-1099亿元,大致持平于近五年同期均值,企业中长期贷款新增6669亿元,与2021年4月相近,这点与4月PMI回落至衰退区间相印证,显示制造业在疫后“填坑”式复苏后,增长动能减弱。居民和企业信贷均走弱,未来市场或提升对政策的期待,推动绿色、普惠贷款增加,引导利率下行等量价政策均有可能。

未来还有多少政策可以期待?

(1)托底政策:财政加杠杆,货币宽松。传统逆周期政策主要有财政、货币两大类,尤其应对短期经济压力,财政和货币宽松效果比较及时。地产销售下行,财政预算内收入不足背景之下,未来货币宽松和中央财政加杠杆都有可能。现在分歧是货币宽松力度可以有多大,中央加杠杆具体方式是什么。货币政策是否宽松,尤其基准利率是否调整,锚定地产销售。4月以来地产销售表现回落,未来一段时间地产下滑趋势或将延续。若未来地产下行幅度较大,货币宽松力度同样值得期待。另一方面,若未来地产走弱态势温和,货币宽松力度也就有限。至于中央加杠杆方式,首先是今年财政预算收入资金有限,仅靠税收和土地出让金无法满足财政支出今年4月财政收支勉强维持平衡,进入5月以后财政需要开拓税收和土地出让金之外的资金来源渠道。其次,针对特殊时期,历史上中央政府加杠杆可以有特别国债、PSL、专项建设基金等特殊工具。这些特殊融资工具额度上往往由中央拟定,没有硬性上限,落地效率快,更为重要的是,此类工具信号意义强,能够有效提振市场信心。综合来看,若想释放较强稳增长信号,则未来有可能启用PSL、特别国债之类的特殊融资工具;若只维持财政运算平衡,并不需要释放较强政策信号,那么年内财政平衡更多依赖商业银行信贷投放等传统预算外资金扩容渠道。

(2)消费政策:突破点或仍在新能源汽车领域。回答未来消费刺激政策有哪些,我们先来看历史上政策曾采用的消费刺激政策,不外乎提振三类消费:一是汽车、家电等耐用品;二是日用消费品;三是文旅体育、餐饮等服务消费。2001年以来我们已经历三轮汽车消费刺激(汽车车购税减免)、两轮家电下乡(财政补贴刺激家电消费)、两轮消费券发放(主要在疫情过程中展开,规模不大)。受制于当前地产销售表现,未来家电下乡类似政策出台概率低;消费券发放主要依赖地方政府,目前地方政府财政收支紧平衡,预计未来出台消费券发放政策概率也低;未来仍有可能推进的或许是汽车消费提振政策。疫情以来政策已在汽车消费方面持续给予重点支持,今年4月政治局会议以来,政策高层强调扩大内需,仍高度关注新能源车消费。5月5日国常会李强总理提出农村新能源汽车市场空间广阔,5月17日两部门发文,明确后续政府应加大农村购置新能源车补贴,同时金融应提供相应汽车信贷支持。

(3)就业政策:多渠道缓解青年就业压力。疫情原因,2020年以来就业压力高于往年。疫情时期相关就业相关政策大致可分为三类:第一,面向用人单位,加大“稳岗补贴”力度。第二,针对农民工就业政策,从鼓励“返程就业”到提倡“乡村就业”、“就地就近就业”。第三,针对大学生就业,开展各类招聘交流会、扩大政策性岗位。上述政策能够在一定程度上缓解青年以及返乡人员就业压力,然而实质性解决就业,还是需要依靠就业吸纳较高的部门扩产投资。客观上需要依赖两大类产业稳住规模:其一,上下游行业带动强产业,例如汽车、地产、电子等高端制造行业;其二,靠近居民终端消费产业,例如餐饮、住宿等服务业。未来就业带动强的产业或受到更多政策倾斜,这是我们认为解决就业压力,尤其青年就业的重要政策突破。近期高层政策聚焦高校毕业生就业压力缓解,强调对企业发放一次性用人补贴,加大国企事业单位招聘规模,提供百万见习岗位等。提供财政补贴推动企业招聘,倡导国有企事业单位扩大招聘,甚至推动高校扩招,这些或许也是年内解决青年就业的具体落地政策。

(4)民企政策:重点在于修复民企信心。历史上支持民营企业发展政策较细碎,总体可划分为四类:①简政放权、降低企业税费。②提供金融资金支持。③立法保护民营企业及民营企业家合法权益。④支持企业创新及扩大投资范围。当前政策重心在为民企营造公平竞争环境,修复民企信心。后续可关注全国层面对民企提供财税支持、降低行业准入门槛等一揽子政策。

(5)外资政策:重点在于构筑稳定营商环境。针对外资企业的政策大体分为如下四类:①进一步对外开放(扩大外贸区、降低外资准入限制);②优惠待遇;③择优选资;④完善法律法规。1990年代以来中国有过四轮吸引外资时期:1987年至1991年,主要通过外汇管理、出入境管理特事特办为外商提供便利吸引外资;1992年至2000年,通过所得税优惠吸引外资;2001年至2012年,则是对外资政策从超国民待遇转变到国民待遇的调整阶段。2013至今,我国相继设立了上海、福建等12个自由贸易试验区,降低外资准入限制、扩大金融市场开放。今年以来主要领导人频繁开展外事活动,深化部分产业外资合作(新能源、航天航空),推进外资合作。2022年德企商业信心调查报告显示,64%的德国企业认为,本土企业在市场准入方面普遍获得更多、更容易得到优惠待遇;而对营商环境的建议,相比于税收、土地、补贴等各类优惠政策,被调查企业对政策的确定性最为关切。后续对外资政策更多围绕降低行业准入门槛、营造稳定政策预期展开。

(6)化债政策:控制系统性金融风险。隐性债务化解的意义在于稳定地方资产负债表,控制系统性金融风险。历史上中国化解隐性债务的方法共有三类:①财政资金化解(财政负担);②置换展期重组化解(债权人负担);③利用债务人项目收入(债务人负担)化解三大类方式。债务置换是主流的化债方式。2014年以来,我国经历了两轮债务化解阶段,其中2014年以前形成的隐债基本置换为地方债券,2015-2018年形成的隐债,中央指导地方通过多渠道化债。近年来,债务置换展期仍是地方化债主流模式(2019-2021两轮特殊再融资债)。今年1-5月,监管部门对地方存量隐债规模、收益情况已展开两轮摸底排查。近期财力薄弱地方政府正在寻求中央增量化债政策支持,预计后续政策仍将在化债方面做出积极应对。

了解更多

投资有风险,基金投资需谨慎。

在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

2023-05-31 21: 43

2023-05-31 21: 43

2023-05-31 21: 43

2023-05-31 21: 43

2023-05-31 19: 13

2023-05-31 19: 09