春节临近,当代年轻人又双叒叕开始整活儿了……

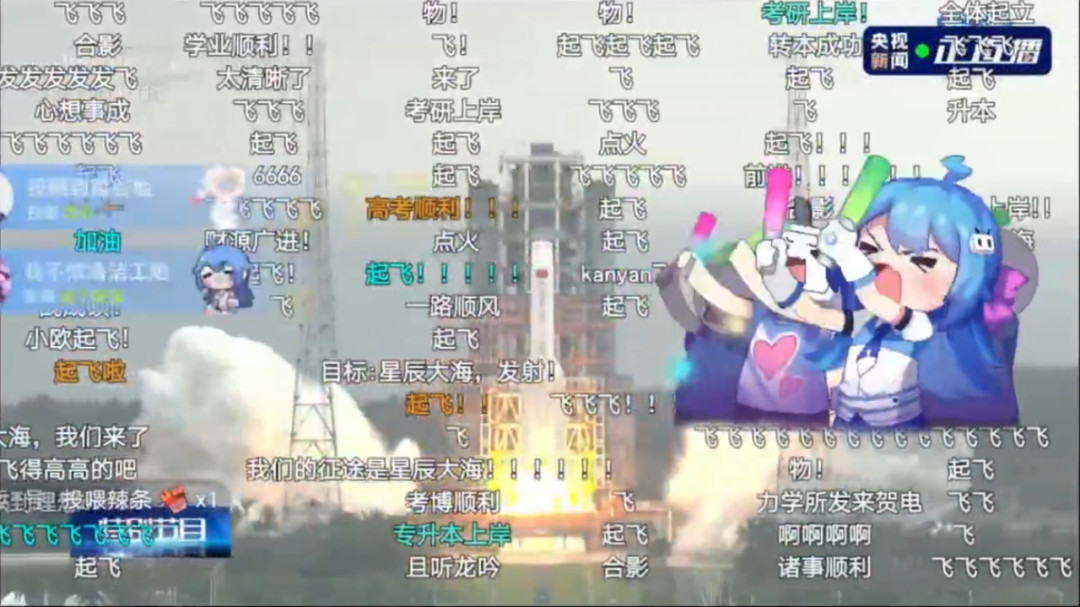

他们开启了跨年祈福的新模式——对着中国火箭发射成功的小视频合十叩拜,并在弹幕上虔诚地留下自己的心愿。

最受欢迎的小视频之一,就是2021年4月29日11时23分,长征五号B遥二运载火箭搭载发射“天和核心舱”的视频,打开B站,“高考顺利”,“诸事顺利”,“起飞”,“考博成功”,“专升本上岸”……一条条祈愿的弹幕随着火箭发射时喷出的3000℃火焰升上“天宫”……

*天宫:天宫一般指中国空间站(英文:China Space Station,缩写:CSS,又称:天宫空间站),是中国设立的国家级太空实验室。

图1. 中国空间站首舱“天和核心舱”发射弹幕

来源:bilibili×央视新闻

为什么大家开始冲着中国火箭祈福了?

尽管在全球范围内,不论是火箭发射,还是登月计划,从上个世纪开始,几个大国都不乏成功案例,但自21世纪开始,在成功登月这件事上,中国是唯一一个保持了100%成功率的国家,而且稳扎稳打、极为靠谱地交付了一个为期16年的登月采样返回计划。

相比之下:

2023年8月21日,俄罗斯“月球-25”探测器坠毁;

2024年1月19日,美国“游隼”(Peregrine)无人月球登陆器登月失败;

2024年1月9日,NASA宣布推迟登月计划……

就在一周之前的1月20日凌晨,日本登月器SLIM成功在月球软着陆,日本由此创造历史,成为继美国,前苏联,中国,印度之后,世界上第五个在月球成功登陆的国家,

明明是历史性的喜讯,但日本民众却一个个愁眉不展……

原因在于,由于SLIM的太阳能电池板无法充电,导致一系列后续科研任务全都做不了,只能在月面上干瞪眼。

所谓的登月,真的就只有“登”而已……

图2. 日本SLIM着陆器姿态异常

来源:《日经中文网》

在全球同行的衬托之下,当代年轻人对中国航天产生出一种“膜拜之情”,大家觉得,既然中国航天在充满危险和巨大不确定性的外太空都能达到百分百的胜率,那么,向中国火箭祈福,一定能增加自己实现愿望的胜算!

抛开网友们神奇的脑回路不谈,在这个有点搞笑的潮流背后,本期【泉果下午茶】与您一起来探讨下,中国航天一个非常有名的风控原则——“归零双五条”。

得到国际认可的

“归零双五条”

归零双五条,也称为双五归零,是中国航天为了保证产品质量、同时持续改进的一种管理工具,包括技术归零和管理归零两个方面的要求。具体内容如下:

技术归零的五条要求为:

1. 定位准确:确定解决问题对象的准确性。

2. 机理清楚:明确问题发生的根本原因和演进过程。

3. 问题复现:通过实验等方式验证质量问题是否能够重现。

4. 措施有效:采取正确的纠正措施以解决问题。

5. 举一反三:将经验反馈到其他类似产品设计中,防止同样问题再次发生。

管理归零的五条要求为:

1. 过程清楚:查明质量问题发生和发展的全过程,找到管理上的薄弱环节。

2. 责任明确:根据职责划分质量问题的主要责任人和责任单位。

3. 措施落实:制定并实施有效的纠正和预防措施。

4. 严肃处理:对于因管理原因导致的质量问题,应有严肃的态度并进行教育改进。

5. 完善规章:根据管理上的薄弱环节,修订和完善规章制度,确保不再出现类似问题。

这套航天质量问题归零管理方法,还因其显著成效在2015年得到了国际ISO标准化组织的认证。

当初,这套管理办法之所以产生,正是源于巨大的风险的激发。

太空探索是一个极度危险的探险行为,需要面对极其陌生环境和巨大不确定性。

太空工程

薛定谔的风险

人类一旦离开地球大气层的保护,离开熟悉的一切,就会遇到很多匪夷所思的问题。

航天器非常精密,即使每一个环节单看都没问题,很多组件放在一起后也可能产生风险;而且,任何一个问题的后果,都可能极其惨痛的。

因此,中国空间技术研究院研究员张拯宁曾经说过,航天是一个很难预判哪里会出风险的工程,它面临的是“薛定谔的风险”。

举个例子,很多人在媒体或是影视作品里,都了解过阿波罗1号飞船的悲剧,三位宇航员在地面模拟实验那场突如其来的大火中丧生。

后来的事故调查报告显示,这次失火,并不是由于某位工程师粗心大意的疏漏,甚至不能说任何一个人犯了错,因为,这次失火源于一个人类认知的盲区——工程师们对纯氧环境中很多材料的潜在威胁缺乏认识。

具体来说,向宇宙飞船中补充氧气,这本身是个十分正常的行为,但工程师们完全没有意识到,在纯氧环境下,一些在正常生活环境中很耐火的塑料制品,却会变成易燃物。

同时,当时设计的密封舱门从内部打开需要90秒,而仓内着火后,飞船内瞬间形成负压,导致救援人员从外部也无法打开舱门,错过了宝贵的救援时间。

最终,三名宇航员在30秒内,全部遇难。

图3. 阿波罗1号飞船

最怕“没问题”三个字

其实,中国航天在90年代初期,也曾一度陷入挫折期,承受过多次重大失利。比如:

1991年,发射通讯卫星未进入预定轨道;

1992年,发射第一颗澳星时火箭紧急停车;第二颗澳星升空不久,卫星发生爆炸;

1994年,东方红系列大型通讯卫星未进入预定轨道;

1995年,一枚中国长征二号E火箭从西昌起飞后发生爆炸;

1996年,长征-3B大推力火箭发射国际708通信卫星失败。

航天工程本身是容错率很低的领域,并不允许高速试错,因为,每一次的失误,带来的都是让人难以承受的海量损失。在巨大的压力下,中国航天工程的科学家们的开始寻找“能把事情一次性做对”的方法论。

大家逐渐摸索出了一套“将问题归零”的质量问题管理方法——就是开篇提到的“归零双五条”。

使用“归零双五条”之后,航天工程不仅重大事故锐减,而且嫦娥探月、载人航天、北斗导航、火星探测以及空间站建设等项目捷报频传。

尤其是因为后期的发射频次增加和成功率升高,即使经历了90年代初期的连续挫败,“长征”系列运载火箭,从1970年中国首次发射“东方红一号”卫星算起,在过去53年中的总累积飞行成功率,也超过了96.6%,达到了世界顶尖水平。

中国的“归零双五条”管理方法因为其有效性,最终成为了国际标准——2015年,国际标准化组织发布了ISO18238:2015《航天质量问题归零管理》标准,最终形成了质量问题归零制度化、标准化和规范化管理。

图4. “归零管理”变成航天系统的国际标准

来源:国际标准化组织(简称为ISO)

像火箭工程师一样思考

中国空间技术研究院研究员张拯宁这样总结“归零思维”:“最让航天工程师恐惧的词是‘没问题’,这意味着可能存在由路径依赖导致的认知盲区。一名优秀的工程师必须永远假设“不知道自己不知道”,不管问题是啥,都必须排除它、解决它、掌控它。”

为了让更多人理解这种思维,张拯宁举了一个非常接地气的例子——一个“长胖”的地面工程师对航天发射的影响:

卫星在火箭上安装后,发射前,要有一个操作工程师钻进去做最后的检查。

在一次任务中,现场的监督人发现这个操作工程师检查完成出来后又钻进去看了一下,觉得奇怪。于是就追问他为什么要再进去一次。操作工程师沉默之后,承认是自己感觉腰带剐蹭到了什么东西。

原来是这位工程师戴了腰带,金属腰带扣和卫星主发动机发生了剐蹭,这可能会导致严重问题,甚至任务失败。

剐蹭要修理吗?当然要修理。但是,这时必须多问一句:为什么之前也都是他来操作,也戴了腰带,怎么就不会剐蹭呢?——后来一问才知道,原来是因为前一段他家里丈母娘来了,家里伙食太好,这几个月胖了很多。

那要如何彻底解决问题?这就要修改工作规程,以后所有工程师都需要称体重,量腰围;进入现场要安检;工作服也改为松紧带的,这个岗位的人就基本告别腰带了。

所以,出现腰带问题不能只解决腰带,还要再举一反三,去研究其它操作环节,比如有没有类似的人机接口问题?手上的油脂会不会产生危害?需要戴什么样的手套?头发会不会掉入精密仪器?这样一直追问下去,这个问题到此才算是彻底解决。

这只是火箭发射中的一个小环节。张拯宁说,用神州飞船举例,“飞船重8吨,总长8米,由13个分系统组成,装有52台不同推力的发动机,飞船上的电缆总长度就超过30km,共有600余台设备,10万余个元器件,有差不多1000家单位参与研制,而航天飞机有250万个零件。面对这么复杂的系统,陷入一种‘不知道自己不知道’的境地是最危险的,换句话说,不是真的没问题,而是看不到问题。”

“归零法,就不惜动员一切资源去解决一个小问题,无论问题表现出什么具体现象,都要不停地追问为什么?揪出现象背后的本质,最终彻底解决问题。”

泉果博物馆

【月壤】

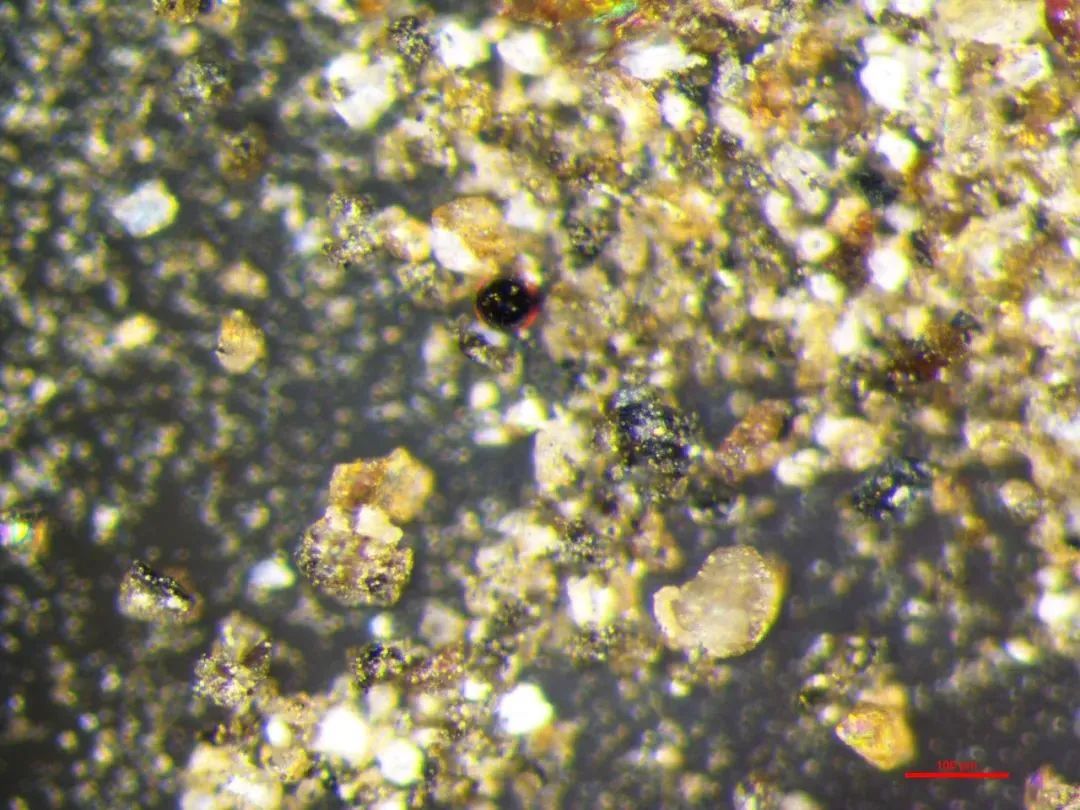

由中国“嫦娥五号”采集

图中为“嫦娥五号”带回的月壤样本,这是在显微镜下的状态。可以看到月壤和地球土壤非常不同,这是因为月球上没有大气,没有生物,昼夜温差300度,同时在太阳风、宇宙射线和陨石撞击的影响下,月表的岩石破碎,形成了一层很细的沙尘,也就是月壤,看起来有点像灰色的面粉,由各种五颜六色的矿物组成。

特别值得一提的是,在此次带回的月壤样品的玄武岩碎屑中,中国科学家发现了一种新矿物,并命名为“嫦娥石”(Changesite)。该矿物是人类在月球上发现的第6种新矿物,中国也成为世界上第3个在月球发现新矿物的国家。

“嫦娥石”是一种磷酸盐矿物,呈柱状晶体,存在于月球玄武岩颗粒中,是科学家在14万个月球样品颗粒中,分离出的1颗粒径约10微米大小的单晶颗粒。有网友开玩笑说,“感谢月宫的这份厚礼,已经开始期待玉兔石了”。

参考资料:

《临界点:中国产业转型升级的底层逻辑》刘长征

《盘点2023中国航天:大航天时代正在到来》科工力量,2024年1月4日

《复飞的700多天、烤焦的野鸡、肚上的肉肉,带你了解归零》,《中国航天报》,2019年10月31日

《日本今天登月成功,然而,日本人今天全程黑脸…这??》,英国那些事儿,2024年1月20日

美国航天局阿尔忒弥斯计划(Nasa.gov)

2024-01-28 20: 11

2024-01-28 20: 10

2024-01-26 23: 31

2024-01-26 18: 34

2024-01-26 18: 34

2024-01-26 17: 23