一、市场表现

二、重要资讯

1、国务院总理李强在北京出席中国发展高层论坛2025年年会开幕式并发表主旨演讲。李强表示,将实施更加积极有为的宏观政策,进一步加大逆周期调节力度,必要时推出新的增量政策,为经济持续向好、平稳运行提供有力支撑。深化经济体制改革,不断推进全国统一大市场建设,着力打通经济循环的堵点卡点,为各类经营主体进一步营造良好发展环境。

2、合肥市联合调查组发布通报称,针对三只羊公司在选品品控、宣传推介、售后服务、内部管理等方面存在的问题,市联合调查组指导其制定具体整改措施89项,督促其抓好整改落实,并要求其深刻反思此前直播过程中的不当言行,认真落实网络文明行为规范的要求,切实加强主播人员和直播活动的规范管理。经三只羊公司申请,市联合调查组组织相关主管部门和律师、消费者代表等进行综合评估,认为三只羊公司整改符合要求,具备恢复经营条件。

3、据英国《金融时报》,美国总统特朗普着眼于4月2日出台两步走的关税计划,其中包括立即征收高达50%的关税,并立即对进口汽车征收关税。特朗普团队还在讨论对贸易伙伴启动所谓的301调查,并考虑征收15%的临时关税。

4、阿里巴巴集团董事长蔡崇信在汇丰全球投资峰会上指出,目前全球数据中心建设速度超出人工智能(AI)的初始需求,警告可能出现泡沫风险。另外,高盛分析师团队调低今明两年全球AI训练服务器出货量,并全线下调相应供应链股价预期。

5、三大交易所发审全线启动,IPO市场释放回暖信号。北交所召开年内首场上市委会议,交大铁发首发过会;本月以来已有4家企业上会。受理端,3月以来IPO新增受理企业数量已增至5家。注册端,多家企业从提交注册到获得注册批文,用时不足10天。分析人士指出,当前A股IPO呈现“结构性恢复”特征,审核重启但增量有限,效率提升且硬科技企业优先推进。

6、美联储最爱通胀指标反弹!美国2月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,超过预期的2.7%和前值2.6%;环比则上涨0.4%,超出预期和前值0.3%,创2024年1月以来新高。2月个人支出环比仅增长0.1%,收入却增长0.8%。数据引发市场对顽固通胀以及潜在滞胀的担忧,交易员继续押注美联储在7月进行降息。

三、宏观快评

1、2025 年 1-2 月,全国规模以上工业企业实现利润总额 9109.9 亿元,同比下降 0.3%,降幅较 2024 年全年收窄 3 个百分点。

点评: 工业企业效益呈现边际改善态势,反映了政策协同发力下的产业升级成效,但需求不足与成本压力仍制约企业盈利空间。(1)制造业成为利润修复的核心引擎。1-2 月制造业利润同比增长4.8%,增速较 2024 年提升8.7个百分点,拉动整体工业利润增长3.2个百分点。其中,装备制造业利润由降转增,同比增长 5.4%,铁路船舶航空航天、仪器仪表等行业利润增速分别达88.8%和26.7%,彰显高端装备领域的技术突破与市场需求释放。新能源产业链表现亮眼,有色金属冶炼行业利润增长 20.5%,光伏、锂电池等产品出口带动原材料需求回升。政策效应持续显现。中央财政制造业专项资金增长 14.5%,叠加 “以旧换新” 政策扩围,汽车制造业利润增长 11.7%,智能消费设备、家电制造等行业利润增速超 19%。大规模设备更新政策推动通用设备、专用设备行业利润分别增长 6% 和 5.9%,医疗仪器、采矿设备等细分领域增速显著。(2)需求不足仍是深层制约。工业企业产成品存货同比增长 4.2%,剔除价格因素后实际库存增速达 7.1%,显示企业仍处于主动去库阶段。黑色金属、非金属矿物等行业成本率环比涨幅超 5 个百分点,挤压利润空间。此外,消费制造业成本率仍高于历史同期,反映终端需求修复基础不稳固。行业分化加剧。上游能源供应业利润增速因基数调整大幅回落;中游材料加工行业如橡胶塑料、非金属制品营收降幅扩大;而下游必选消费行业如农副食品加工、纺织业利润由负转正,显示消费韧性与政策托底效应。(3)短期看,随着政策效果持续释放及大宗商品价格企稳,工业利润或延续温和修复。但需警惕外部风险,美国对华关税政策可能抑制出口链利润,全球制造业补库周期延迟亦增加不确定性。长期而言,需强化创新驱动与需求牵引,推动传统产业高端化、智能化转型,同时通过扩大有效投资、优化收入分配激发内需潜力。总体而言,2 月工业利润数据印证了政策驱动下的结构性复苏,但企业盈利改善仍依赖政策呵护。下一阶段需在稳增长与调结构间寻求平衡,通过精准施策巩固复苏基础,推动工业经济高质量发展。

四、流动性分析

1

公开市场操作及资金

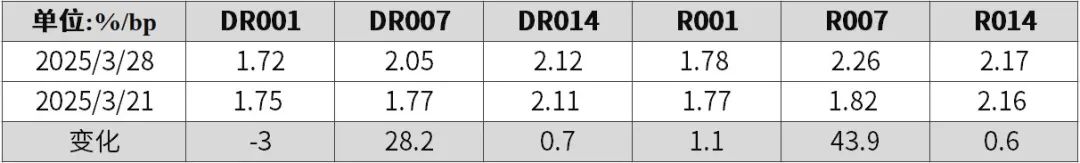

本周债市有所回暖。本周公开市场共有14117亿元逆回购到期,央行累计开展了12653亿元逆回购与4500亿元MLF操作,实现全周净投放3036亿元。资金方面,DR001下行3.0BP至1.72%,DR007上行28.2BP至2.05%,R001上行1.1BP至1.78%,R007上行43.9BP至2.26%。

数据截至2025/3/28,来源Wind。

2

一级发行

本周共发行20期利率债,国债政金债发行总额达4865.1亿元,较上周增加39.40%;本周总偿还量1111.30亿元,较上周减少59.69%;净融资3753.80亿元,净融资较上周增加412.11%。

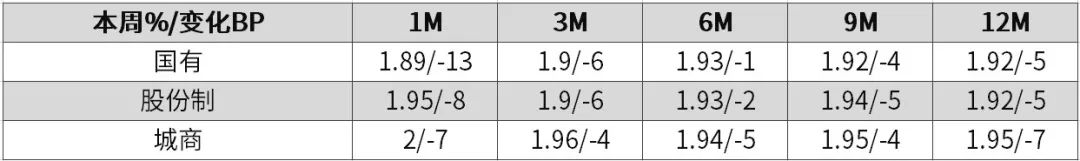

存单方面,发行总额为8,302.00亿元,净融资额为10.20亿元,对比前一周主要银行发行总额11,274.30亿元,净融资额3,894.10亿元,发行规模减少,净融资额减少。

数据截至2025/3/28,来源Wind。

五、债券投资策略

1

1

市场分析

债市震荡回暖。周初受央行MLF增量续作影响债市情绪走强,而后止盈盘浮现,收益率展开上行;后半周债市在降准降息预期的博弈下维持区间震荡。全周来看,收益率下行。具体来看,周一,央行投放1350亿元OMO,到期4810亿元,净回笼3460亿元,资金整体均衡,隔夜利率依然在1.75%-1.8%之间。权益日内调整,国债发行结果尚可,加上资金整体平稳,各期限现券普遍下行1-2BP,下午财政部发布2024年财政政策执行报告称,2025年财政政策要更加积极,持续用力、更加给力,尾盘现券利率小幅上行。全天来看,10年期国债活跃券收益率下行0.95BP至1.823%。周二,央行投放3779亿元OMO,到期2733亿元,MLF续作4500亿元,本月到期3870亿元,MLF及OMO均小幅净投放,资金全天均衡,尾盘转松。昨日央行公布MLF超额续作,超出市场预期,利率加速下行,早盘债市延续昨天尾盘亢奋情绪,10Y国债最低破1.80%下行至1.78%,国债期货高开后拉升至压力位,止盈盘的推动下,临近午盘涨幅缩小。现券先下后上,曲线小幅走平,尾盘多数活跃券转为上行,全天来看,10Y国债活跃券上行1BP至1.81%。周三,央行投放4554亿元OMO,到期2959亿元,净投放1595亿元,资金早盘均衡,午后转松。央行公开市场操作净投放,资金也较为宽松,加之股市调整,大幅提振债市情绪,现券各期限下行2-3BP以上。全天来看,10Y国债活跃券下行2.35BP至1.7825%。周四,央行投放2185亿元OMO,到期2685亿元,净回笼500亿元,资金全天均衡。昨天尾盘债市情绪较好,传大行回补,现券买盘汹涌,今天早盘央行OMO净回笼,利率由下转上,日内期货宽幅震荡,多空拉锯激烈,尾盘央行副行长讲话对市场造成扰动,提及择机降准降息,以及持续推动社会综合融资成本下降,期货尾盘突破阻力位急拉,但随后尾盘急跌。现券整体上行0.5-2BP不等,曲线走陡。全天来看,10年期国债活跃券收益率上行1.75BP至1.795%。周五,央行投放785亿元OMO,到期930亿元,净回笼145亿元,资金早盘均衡,午后转松。早盘期货小幅低开后拉升,全天期货多头较为强势,临近尾盘领导人会见工商代表提振股市信心,对债市情绪形成打压,期货尾盘急跌,加之PMI即将发布预计较好,长端利率显著上行。全天来看,10年期国债活跃券收益率上行0.5BP至1.795%。

2

投资策略

利率债方面,虽隔夜资金价格维持稳定,但临近跨季时点央行公开市场转向净回笼,或加剧市场对跨季流动性的谨慎预期。短期看,十债利率下破1.8%后追涨风险有所积聚,叠加现券收益率在政策预期反复中波动加剧,建议维持震荡思路布局。当前央行通过降准降息等工具释放政策宽松信号,经济托底诉求下后续降息降准空间仍存,叠加跨季后大行配置需求或逐步释放,债市中期支撑逻辑未改。但需警惕资金利率中枢未实质回落对短端的制约,及政策节奏边际调整可能引发的情绪扰动。

信用债方面,3月信用债表现强于利率债,收益率先上后下,近两周信用债强势修复,短端涨势明显,整体看信用债修复节奏由短及长。从历史经验来看,跨季后资金回流理财,配置端力量或有所加强,后续信用利差仍有一定压降空间,可顺势而为把握阶段性行情,由短及长逐步参与。

六、股票投资策略

1

股票市场周度回顾

A股市场整体表现:市场继续全面调整,大盘风格相对抗跌;上证综指为-0.40%,沪深300指数为0.01%,深证成指为-0.75%,创业板指为-1.12%,中证1000为-2.14%,国证2000为-2.98%。

行业表现:行业普遍调整,消费板块相对稳健,医药生物0.98%、农林牧渔0.56%、食品饮料0.40%、家用电器0.38%;TMT调整较多,计算机-4.89%、国防军工-3.98%、通信-3.87%、机械设备-3.49%、建筑装饰-2.83%。

港股市场整体表现:港股亦全面调整,恒生指数为-1.11%、恒生科技为-2.36%。

行业表现:行业分化,医疗保健业3.41%、原材料业2.50%明显较强;表现较弱的板块为,资讯科技业-2.31%、工业-2.01%、金融业-1.12%。

2

投研随笔

美国经济正面临通胀卷土重来与关税政策升级的双重挑战,这种外部环境的变化对全球金融市场形成扰动,A 股短期风险偏好承压,但中长期走势仍由国内经济韧性与政策定力主导。(1)关税政策的蝴蝶效应正在显现。美国加征关税的政策不仅拖累全球经济增速,还导致其国内通胀预期反弹。经合组织报告指出,美国对进口汽车加征 25% 关税导致加拿大、墨西哥经济濒临衰退,全球制造业 PMI 连续三个月回落至 48.7 的收缩区间。市场陷入对"关税-通胀-衰退" 循环的担忧。尽管美国财长贝森特辩称关税仅是“一次性影响”,但市场担忧其与美联储降息节奏错配可能加剧政策不确定性,进而冲击全球资本流动。(2)短期内,美国通胀与关税政策的共振效应将对A股市场风险偏好形成压制。一方面,全球资本对美联储政策路径的重新定价可能引发外资阶段性流出。美元流动性收紧可能加剧新兴市场波动,对北向资金主导的A股蓝筹板块形成压力。另一方面,中美贸易摩擦升温将直接冲击出口导向型行业。历史经验表明,此类地缘经济风险往往引发市场避险情绪升温,短期内科技成长等高贝塔板块或面临估值调整压力。(3)长期来看,A股走势仍由国内经济修复动能与结构性改革进程主导。从政策端看,2025年国内逆周期调节政策将进入“精准发力”阶段,财政政策侧重防风险,货币政策维持宽松基调,为市场提供流动性支撑。(4)面对短期波动与长期机遇的交织,投资者需构建攻守兼备的组合。一方面,可增配低估值红利资产(如银行、公用事业、交运)对冲外部风险;另一方面,逢低布局业绩确定性强的科技成长标的,重点关注Q1财报季中业绩改善的半导体设备、数据要素等细分领域。

当前港股面临三重短期挑战。首先,美联储年内降息预期升温与美债收益率波动形成 “跷跷板效应”,科技股首当其冲。其次,中美关税博弈升级的阴影挥之不去,市场对出口链的担忧导致消费、制造板块估值承压。再者,港股流动性结构性失衡加剧,日均成交额虽突破 2000 亿港元,但超四成个股处于 “零成交” 状态,小盘股与蓝筹股的持续分化。尽管短期承压,港股的长期配置价值正在凸显。政策层面,香港特区政府近期推出《香港资本市场发展蓝图》,明确将深化与内地资本市场的互联互通,推动科技企业上市提速。AI 技术突破成为港股估值重构的核心驱动力,尤其是以 DeepSeek 为代表的国产大模型技术突破。建议采取 “哑铃型” 配置策略:在防御端布局高股息蓝筹与受益于稳增长的金融地产;在进攻端聚焦 AI 算力芯片、智能驾驶等硬科技赛道,以及具备商业模式突破的互联网应用龙头。

2025-04-01 12: 41

2025-04-01 12: 41

2025-04-01 12: 41

2025-04-01 12: 41

2025-04-01 12: 41

2025-04-01 12: 41