列宁的这句话,用来形容这几年,似乎特别贴切。不论是一系列少见的地缘政治事件所引发的全球连锁反应,还是科学技术的变革带来的生活方式以及价值观的巨大改变,似乎给每个人的工作和生活,都额外增加了大量的不确定性。这种不确定性的叠加,也成为了不少人的焦虑来源。

在投资领域也是如此。

相信每个人都收到过“相亲相爱一家人”群里面转发的类似风格的视频——激昂的音乐声中,屏幕快速闪现出马斯克、黄仁勋等全球商业家的当红炸子鸡图像,配音用极快的语速推荐着某个似是而非的所谓“投资新机会”,话术是——“当你看这个视频的话,全球首富正在偷偷地大量投资它,如果不买它,你手里的钱很快就会变成一张废纸!Oh my God,全体女生,买它买它!不买你将会被这个世界淘汰,世界还连再见都不会和你说!”

超快的语速、激昂的背景音乐和戏剧性的画面充斥着你的大脑,没有给思考留下丝毫喘息的机会,激发着“踏空”的焦虑感,似乎只有投资这些风口浪尖上的热门主题,才能成为你理财的唯一归途。

但事实,真的是这样吗?

在上一期泉果探照灯中,我们分享了印度裔投资人Mohnish Pabrai(莫尼什·帕伯莱)在践行巴菲特的投资理念的过程中,所获得的收益和反思。

在本期【泉果探照灯】中,我们将继续从莫尼什的视角切入,讲述几个关于投资的小故事,以及他基于投资视角的点评,来试着回答下面这个问题:

1.对于不懂投资的外行人来说,应该怎样才能赚钱?

2.如果跟不上市场的热点,还能赚到钱吗?

第一个故事

他一辈子除了这个大学周边30里地,没再看过别的地方,但就靠这个成了全球顶级富豪。

John Arrillaga(约翰·阿利拉加)是芒格特别欣赏的一位地产商人,他在2011年首次登上福布斯全球亿万富豪榜之后,一直到几年前去世,都稳稳地出现在榜单中,几乎从未落榜。2020年,他还向母校斯坦福大学捐赠了5500万美元,用于免除医学院学生的助学贷款,受到了很大的关注。

图1. 硅谷最大的土地所有者之一John Arrillaga(约翰·阿利拉加)

芒格曾经在他著名的Wesco西科股东年会上公开赞赏John——“在一个越来越疯狂的世界里,我们都该试着学学John Arrillaga。”

其实,你绝对难以想象,John Arrillaga的“能力圈”窄到什么程度——他一生只专注于斯坦福大学周边的地产开发。

但如果你有机会和他一起围着斯坦福走一圈,你更加难以想象,他对于斯坦福这块土地的熟悉程度,到了什么地步。他能娓娓道来每一栋楼的前世今生:哪年盖的,谁是第一任业主,价格涨过几轮,谁现在在租,地段的交通规划和周边改造历史……对于斯坦福这块地,他全部了如指掌。

他对“斯坦福周边地产”的了解,已经远超信息层面——从土地政策、人脉圈层到历史周期,每个细节都构成他独有的“壁垒”。此外,John还有一个特点,就是极少使用杠杆,这让他在经济低潮中都能买入低价资产,再通过租赁产生稳定现金流。

芒格曾经这样描述John的投资风格:“他不追风口,不加杠杆,不离开熟悉的范围,因此即使遭遇了楼市下滑,即使有300万平方英尺的房产空置,对他来说根本不算什么大事。事实上,他甚至还能趁别人急着出手时,反过来低价买进更多资产。John会主动把风险从人生中剔除掉。”

如此几个周期之后,John逐步建立起了硅谷最庞大的地产帝国,被誉为“硅谷建设者”(The Builder of Silicon Valley)。

John的专注不仅构建了认知垄断,更形成了独特的抗风险结构。他说过一句很典型的话:“我不会投资离这里30英里以外的地方。只是因为我比别人更了解这里。”

所以,他几十年来始终围绕着斯坦福打转,没有扩张到其他城市,也极少参与科技风险投资——尽管他完全有这个财力。他也因此被认为是“硅谷中不靠创办科技公司赚钱的最富有的人”。

这种“深井能力圈”就是所谓的“一寸宽,一里深”(1 inch wide, 1 mile deep)。

莫尼什给John的这种能力起了一个专业术语,叫做——“局部认知的垄断”。莫尼什认为,真正可持续的投资优势,往往不靠信息的广度,而靠信息的深度——深耕某个领域、某个地段、某类资产,慢慢构建起他人难以追赶的认知壁垒。

莫尼什的原话——如果投资有捷径,我想那可能是:“你不需要知道很多,但至少要对一小块特别熟。”(you need to know a lot about a little)。

能力圈的大小没那么重要,关键是你得知道它的边界。因为只有你真的熟了,才知道市场什么时候犯了错……我越来越感觉到,一生中真正的好机会,就像那些真正美好的事物,其实没有太多,所以一旦遇到,就要死死抓住不放。”

顺便说一句,John的另一个身份是Marc Andreessen(著名风投公司a16z创始人)的岳父。

图2. John Arrillaga(约翰·阿利拉加)的女儿和女婿

关于a16z的故事,我们3年前也讲过,点击这里可以回顾:

第二个故事

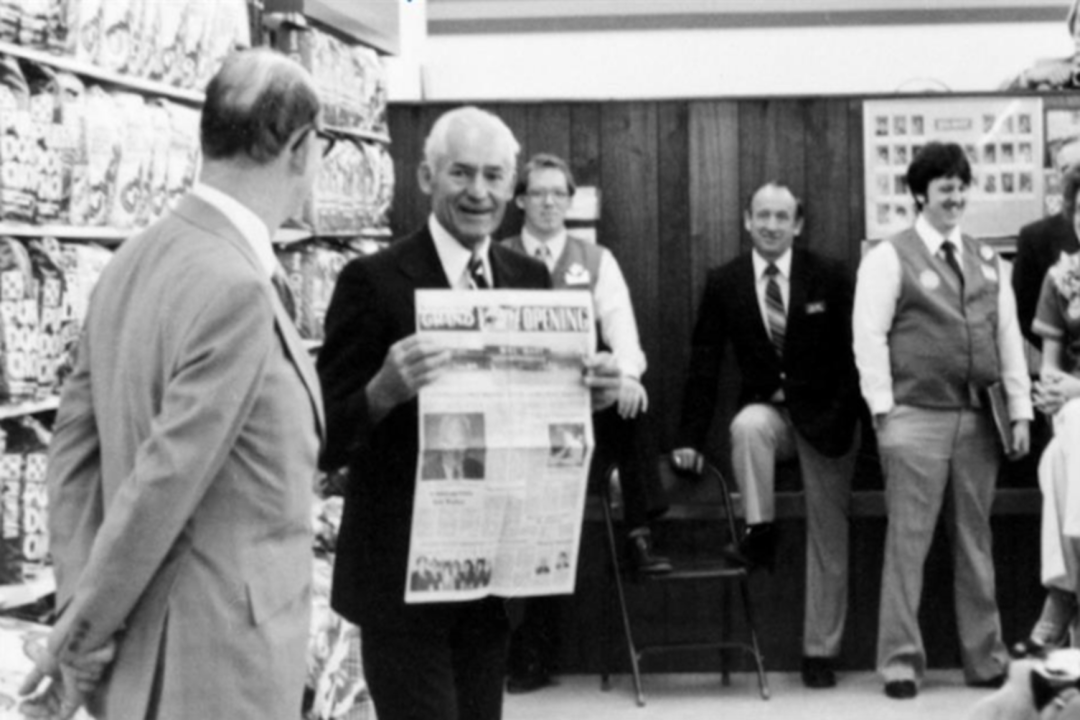

有一天,某个急救中心忽然接到了一通来自巴西超市的救护电话,说一位老人倒在了超市地上。后来发现,这个人就是沃尔玛创始人Sam Walton。

沃尔玛创始人Sam Walton(山姆·沃尔顿)和前面提到的只买斯坦福的地产大亨John Arrillaga(约翰·阿利拉加)其实也很相像——他们“为了懂(自己的领域),就会拼命学习,学得比任何人都更极致”。

Sam也说过和John Arrillaga非常类似的话:“没有人比我更愿意在竞争对手的店里花更多的时间”。

有个真实的故事,某个急救中心忽然接到了一通来自巴西超市的救护电话,说一位老人倒在了超市地上。后来发现,这个人就是Sam Walton。他当时只是想知道货架之间的距离,但没带卷尺,他就躺在地上,用自己臂展来测量。

为什么要费这么大劲?因为“货架间距”对超市运营来说是个关键参数——太宽了浪费空间,太窄了顾客不舒服——它影响的不只是体验,还有销售效率、员工走动、货品能不能被看到等等,是个毫厘必争的赛场。

图3. 沃尔玛创始人Sam Walton(山姆·沃尔顿)

还有一次,Sam带着助理参观另一家商店,助理皱着眉说:“这家店不行,运营太差了”。

Sam却说:“你看到他们的蜡烛是怎么摆的吗?陈列得真好!”

他关注的并不是一家店的好坏,而是“我能从这儿学点什么”。

Sam为什么这么做?因为他要“懂”。要真正“懂”自己这个行业,要做到比别人都“懂”,其实并不容易。因为“懂”的这个过程,它并不是一蹴而就的,人的认知是需要不断知行合一的迭代式前进才能建立的,就像唐僧取经一样,一步一步走到那里,才可能明白。

所以“懂”的这个过程,其实非常折磨人的心性。

Sam总结说,沃尔玛在创业的前15年里,几乎没有任何“原创点子”,几乎所有管用的做法,都是靠从竞争对手那里学来的(比如Sears和Kmart),然后“懂”得更深刻,执行得更极致。他说:“我从来不是那个市场上最聪明的人,但我是一个学习机器,我会持续学习别人学到的东西。”

无论是Sam Walton还是John Arrillaga,他们之所以能在各自的领域走得这么深,靠的不是灵光乍现的“天才点子”,而是对学习的偏执,对实践的诚恳,和对细节的死磕。

莫尼什在点评这个故事的时候,引用了好友Nick Sleep(尼克·斯利普)的一句话,Nick是Nomad Investment(游牧基金)的联合创始人。

泉果视点注:大家可以点击这篇文章,回看我们此前对游牧基金的投资理念的介绍:

《宝藏基金经理Nick Sleep:我们需要思考商业价值,而不是股票价格》

莫尼什说,Nick说的这句话,他真是再同意不过了——“最优秀的投资人,其实根本不该被称为投资人。他们是那些从未出售过自己事业的创业者。”

很多时候,好的投资人和好的企业家很相似,他们有着相同的脑细胞——他们都愿意承担风险,但并不冒险;都希望把不确定性降到最低;都必须对某个行业想得够深、够透。

他们关心的,是一家企业未来五年、十年的成长,而不仅仅是下个季度的利润。

第三个故事

巴菲特的桌子上有一个文件夹,叫“too hard box”(太难别碰)。如果你去搜一下他办公室的照片,真的能看到它就摆在那里。

巴菲特的“太难别碰”哲学,和斯坦福地产大亨John经常强调的“不做能力圈之外的事”,其实是一个意思。

巴菲特曾说,99%或者更多的投资点子,都应该归在“太难别碰”这一类,因为我们无法弄清楚。

你想想,全球有五万家公司,就算研究一辈子,我们能真正了解的也不过几百家。所以我们遇到的大多数公司,最好直接划掉,别浪费时间。

这其实是在强调一种态度:在投资中,真正重要的是保持谦逊——我们不知道大多数事情,也没有办法靠努力把一切都搞清楚。

图4. 巴菲特办公室里的“太难”文件夹

莫尼什和巴菲特非常熟悉。他曾经为了更深刻地理解巴菲特的投资理念,出资拍下了和巴菲特共进午餐的机会,也是因为这次接触,两个人成为了好友。所以,莫尼什是不止一次亲眼看过巴菲特桌子上的“TOO HARD”文件夹的。莫尼什这样评价巴菲特的这种智慧:

我认为,巴菲特这份谦逊背后,藏着更深的智慧——当我们放弃90%的领域后,如何验证对剩余10%的「真懂」?

我的检验标准是:能否用孩子能懂的语言说清逻辑。

巴菲特的投资理由,大多都不复杂,甚至有点“朴素”。

我把智力大致分为四层:聪明、智慧、天才、简洁。

简洁,是智力的最高境界。

我给自己的标准是:投资逻辑,能不能讲给一个十几岁的孩子听,让他听得懂、也愿意听下去?如果不能,说明我还没看透本质,我还不够有信念。

当然,该算的账还是得算,你可以用Excel 去验证估值是否合理。但如果你的信念要靠反复查阅Excel才能支撑,那对我来说,就是一个“自动淘汰”(automatic pass)的信号。

真正好的投资逻辑,也许研究过程很复杂,一旦你完成了研究工作,那种复杂性就应该消失,结论一定可以提炼成只有三四句话,来说明,为什么这项投资会成功?最核心的驱动因素是什么?

当你能用简单的语言讲出来时,不光自己会信,听的人也会信。信念,就是这样建立的。

这个世界上没有你想象中那么多的投资天才,有的只是在各行各业专精到极致的人。

那些总觉得自己可以在不懂的情况下赚到钱的人,其实就是在投机。

John Arrillaga的“一寸之地”、巴菲特的“太难文件夹”、Sam Walton的“懂的哲学”,共同指向一条少有人走的路——用“放弃”保护精力,用“深度”构筑认知垄断。

当你下次面对复杂的市场新兴热点,为了是否投资而辗转反侧时,不妨先问问自己。

■ 我的“斯坦福”在哪里?

■ 该把什么放进“太难文件夹”?

■ 为了“懂”,我愿意付出多大努力?

就像很多人问巴菲特,该怎么投资才能持续赚钱?巴菲特总是反复问这些人,你到底“懂”什么,就是这个意思。

巴菲特的意思是,你到底“懂”什么,你就去投什么。

参考资料:

Mohnish Pabrai VALUEx BRK 2025, May 16, 2025

Mohnish Pabrai’s Talk with the My First Million podcast,March 27, 2025

Billionaire Mohnish Pabrai on Investing, Warren Buffett & Life Lessons | Sonia Shenoy,Money Mindset, Feb 27, 2025

Mohnish Pabrai's Interview at the Capital Compounders, Feb 25, 2025

Mohnish Pabrai’s session with Cambridge Investment Banking Society at the University of Cambridge,Jan 31, 2025

The secretive billionaire who built Silicon Valley, Fortune, Jul 7, 2024

Whitney Tilson’s 2006 Wesco Annual Meeting Notes:Part 1, Charlie Munger’s Opening Remarks,May 11, 2006

2025-06-15 19: 17

2025-06-15 19: 17

2025-06-15 19: 17

2025-06-13 17: 27

2025-06-13 17: 27

2025-06-13 16: 48