■ 中国人口红利消退,并不是经济失速的必然原因,正如过去人口高峰期,也不是中国增长的唯一动能。决定未来的绝不是单纯的人口结构,仍然是政策应对和效率提升。

上一期【泉果探照灯】,我们介绍了美国著名科技博客Lex Fridman与伦敦政治经济学院经济学教授金刻羽关于”重估中国”的播客对话。

在播客的后半段,金刻羽更深度地分享了她对于中国经济未来发展的一些“反常识”的观点。上述关于消费时代、老龄化和长期主义的论述,就出自这部分对话。在本期探照灯中,我们将继续介绍金刻羽对于中国经济发展的3个深度视角。

从去年年底开始,全球对于中国的观感呈现出了很有趣的趋势变化——在高收入国家中,对中国的正面评论的比例正在回升,并已达到过去六年来的新高;在美国,认为中国是“敌人”的比例也有所下降。

特别有意思的是,其中各国35岁以下的年轻一代,对中国的印象正变得更加积极。

这一趋势来自美国皮尤研究中心(Pew Research Center)2025年的最新调查。它不仅反映了经济和国际影响力的作用,也与一些意想不到的文化触发点相关。

比如,金刻羽在播客中就特别提到了网红“甲亢哥”的中国之行。

“甲亢哥”(IShowSpeed)是个20岁的说唱歌手,在YouTube上拥有3800万粉丝,他在中国的直播,以“全程高能”和“烟火气十足”而著称,也同时刷新了中西方的粉丝观感——少林寺的功夫、洪崖洞的夜市与中国汽车工业水路两栖SUV和空中科技eVTOL概念“交相辉映”;“甲亢哥”让中国,以一个同时拥有神秘的古老文化和赛博风未来科技的“朋克大国”的形象,呈现在西方的青年一代眼前。这种风格,真的让这帮玩着游戏和NFT长大的“Z世代”,爱死了!

图1. 美国网络男主播 “甲亢哥”的《深圳》特辑

80后经济学家金刻羽,以这个别开生面的案例切入,从经济学角度解释,这正是中国在国际舞台上呈现出的“独特活力”,她认为:

看经济,不能只盯着静态的增长曲线。效率一旦提升,就可能冲破“增长天花板”,走出一条新的上升轨迹。

以下为金刻羽第一人称视角

的观点精编:

随着这代年轻人逐渐成为中坚力量,他们的消费习惯会在经济结构中发挥越来越重要的作用,使中国走向“从储蓄到消费”的拐点。

“中国人口红利消退,并不是经济失速的必然原因,正如过去人口高峰期,也不是中国增长的唯一动能。决定未来的绝不是单纯的人口结构,仍然是政策应对和效率提升。”

我对人口结构对经济的影响没有那么悲观。

很多人一提到老龄化,就联想到“没劳动力了,经济要下滑”。

但有个最新的研究却很反直觉:

麻省理工(MIT)的团队发现,1990年之后的老龄化国家,不仅没有变穷,反而变得更富裕了。因为他们更快地拥抱了机器人、自动化这些新技术。

换句话说,老龄化反而在推动技术升级和提效。

图2. 2025年在北京召开的世界机器人大会一角

再看今天的中国,一方面我们担心老龄化,另一方面又担心年轻人失业。问题真的是“有没有人干活”吗?也许更关键的是“有没有合适的人匹配合适的工作”。

AI的出现正在重塑就业结构,而未来经济中最重要的生产要素是什么?劳动力技能是什么?教育体系该如何匹配,我们其实都还在思考和探索。

所以,老龄化不是洪水猛兽。更关键的,是如何培养适合未来的技能和人才。做到这一点,自然能应对人口变化带来的挑战。

但与此同时,还有一股更直接、更现实的力量,正在形成中国经济的新驱动力:年轻一代的消费文化。

这代人和我们的父辈,非常不一样。

他们追求生活要“好玩有趣”,在餐饮、时尚、旅行上的投入远超上一代;他们不再愿意只把钱存起来,敢于超前消费,熟练运用数字金融工具;他们追西方的剧集,但心底依然认同本土价值,反而形成了一种兼收并蓄的独特消费观念。

所以你会看到,中国本土咖啡连锁,在极短的时间全面超越了星巴克;并涌现出了像潮玩这样的新兴消费……这都是新一代的力量。

随着这代年轻人逐渐成为中坚力量,他们的消费习惯会在经济结构中发挥越来越重要的作用,使中国走向“从储蓄到消费”的拐点。

消费并不只是支出,它会直接转化为对商品和服务的需求,进而创造就业;就业带来收入,而收入又会反过来支持更多的消费。这样一个循环,使得消费不仅是家庭选择,也逐渐成为宏观经济的核心驱动力。

当然,这并不是说储蓄或生产不再重要。真正健康的增长,需要在生产、储蓄与消费之间找到新的平衡。

看经济,不能只盯着静态的增长曲线。效率一旦提升,就可能冲破“增长天花板”,走出一条新的上升轨迹。

为何“中国经济崩溃论”在西方会反复出现?

一个原因是,中国的增长模式和课本里的“西方模型”不一样。外界没见过这样的速度和路径,于是常常怀疑:是不是哪里有问题?

比如,很多人看到中国储蓄率高,就下结论说“消费不行”。但高储蓄也有好处:它让中国避免了很多发展中国家的老路——靠外债支撑增长,结果外债反倒成了危机的导火索。

另一个常见的说法是:既然中国储蓄高、投资高,那经济就是靠资本堆出来的。按照课本逻辑,一旦投资的边际效用递减,增长肯定会放慢,甚至走向低迷。

事实并非如此,过去几十年,中国增长的主要动力来自改革带来的效率提升,比如,1990-2007年间,效率提升贡献中国经济增长50%以上。

换句话说,“中国奇迹”的秘密,不只在于“人多、钱多”,也在于“能不能用同样的人和钱,干出更多的事”。

这里所说的“效率”,经济学里有个术语叫“全要素生产率”(TFP)。

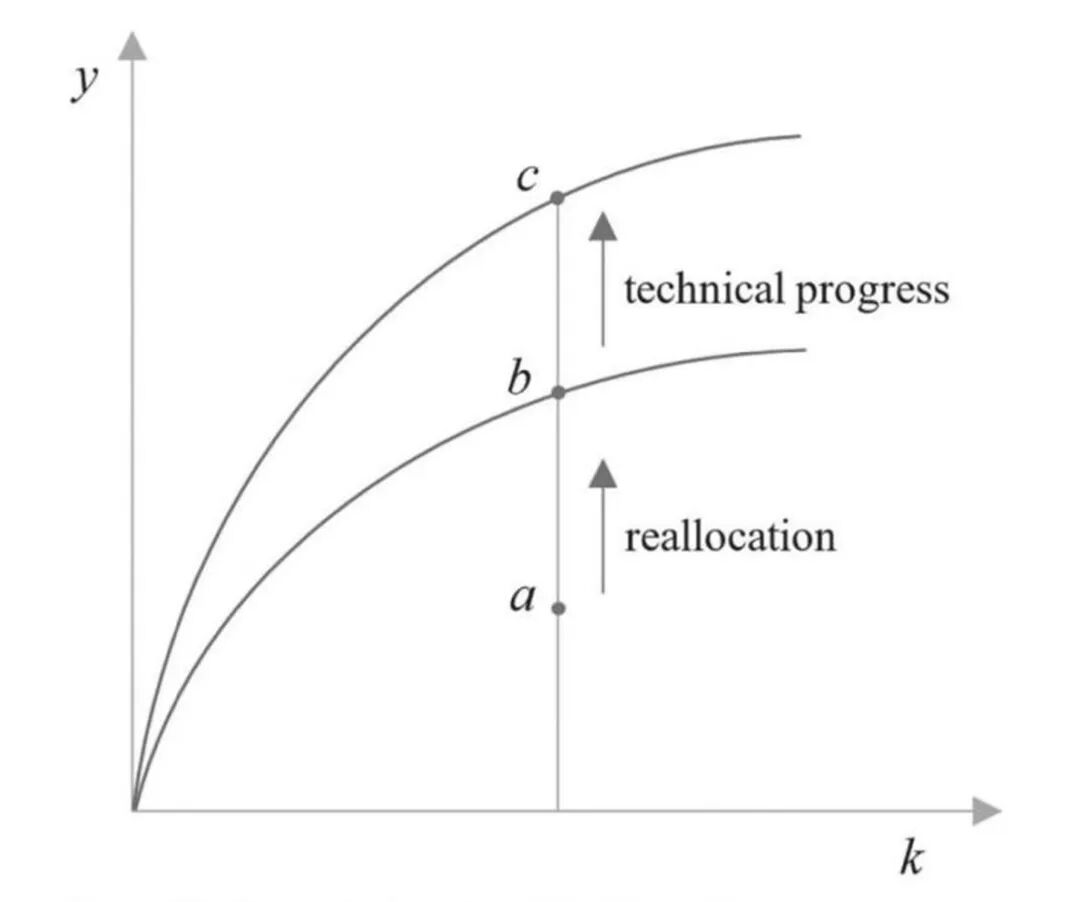

为了直观解释,我们借用一下经济学课本上的一个小图。但请别担心:这张图只要看看a、b、c三个点就好,其他细节都可以先不管。

图3. 经济增长与改善的两条途径

横轴:人均资本(k),即投入的钱/设备

纵轴:人均产出(y),即创造的财富

以上图为例,改革开放后,中国通过优化资源配置,把经济从较低效率的a点,推高到了b点。

在b点所在的曲线上,如果继续投入资本,增长还会继续,但会越来越慢,因为“边际效用递减”,这也是很多西方学者对中国经济的看法。

但中国并没有停在b点,而是通过技术进步和制度改革,继续提升效率,让经济跳上了更高的曲线,来到了c点。也就是说,即便资本投得差不多,产出依然能上一个台阶。

很多人看中国经济,只看到了静态的曲线,但忽视了可以跨线增长。

这也是为什么说,中国有机会跨越“中等收入陷阱”。

所谓“中等收入陷阱”,是指一个国家在从低收入到中等收入的过程中,靠投资、廉价劳动力可以实现追赶,一旦工资上涨、资本回报率下降,就会停滞不前,很多拉美、东南亚国家都止步于此。

而中国的特别之处在于:一方面从人均收入看,还处于中等收入国家,但另一方面却已经在不少领域拥有全球前沿的技术。

这意味着中国能够不断通过科技进步和效率提升,突破“收益递减”的天花板,实现增长曲线上的跨越。

其实,中国文化的深层基因里,一直都有长期主义的元素……短期的激烈竞争和长期的文化基因,并不矛盾。它们共同塑造了中国的独特性:既能在“短平快”的环境中迅速行动,又能在长期视角里不断沉淀。

DeepSeek被大家讨论得很多了,但容易被忽视的角度是,它是一个“危机创新”(Crisis Innovation)。

对于中国来说,DeepSeek并不是在舒适的环境下出现的,而是在危机和紧迫中诞生的。其实反观历史,很多技术突破和跨越式发展,往往都是在危机中发生的。

某种程度上,还得“感谢”美国在科技上的芯片禁运和强硬态度。正因为被切断了关键零部件供应,中国企业感受到了生死存亡的压力。

结果大家看到了,在极短的时间里,中国本土产能快速上量,追赶的速度令世界惊讶。

这种不轻言放弃,在困境中持续寻找出路的韧性,和中国长期的竞争环境密切相关。

在中国,这种竞争是全方位的。

举个教育上的小例子,我在中国上的高中,每一次考试,所有人会从第1名到第800名进行排名。

这种教育机制有它的短板,但总体上是公平的,同时也会让你充满雄心壮志——因为你不会觉得任何事是理所当然的,这会驱动你努力工作,因为努力是获得美好生活的唯一途径。

后来我去哈佛读书,发现同学们也会努力,但是大家会“遮遮掩掩”地努力,好像天赋比勤奋更体面。但在中国,努力是被大家一致认可的品质。

这种竞争也表现在商业中,比如在美国,你开了一家咖啡店,经营不错,你可以持续一段时间;但在中国,只要一家店生意火爆,立刻会有无数家同类店冒出来。

这就催生了投资中“短平快”的一面。抢先、占位、快进快出。许多公司能在五到十年间做大,却常常难以在更长周期里保持增长。

但我同时发现,这种心态正在转变,人们正在变得更在乎品质和价值观。越来越多的人意识到,真正可持续的东西需要时间去积累。

图4. 上海图书馆由艺术家徐冰创作的装置艺术《鸟飞了》

其实,中国文化的深层基因里,一直都有长期主义的元素。

从国家层面的一个个五年计划,到对子女长达20年的教育投入,再到储蓄习惯和未雨绸缪的生活方式,往往是以“年”为计量单位来构建的。

短期的激烈竞争和长期的文化基因,并不矛盾。它们共同塑造了中国的独特性:既能在“短平快”的环境中迅速行动,又能在长期视角里不断沉淀。

危机会带来创新,竞争会催生速度。

但真正决定一个国家能走多远的,是耐心的文化底色。

如金刻羽所说,随着中国年轻人逐渐成为中坚力量,他们的消费习惯会在经济结构中发挥越来越重要的作用,使中国走向“从储蓄到消费”的拐点。储蓄与投资之外,更加多元、自信的消费选择,正在成为中国经济新的驱动力。

在这样的背景下,理解并把握“消费趋势”的机会,或许正是当下值得关注的一条路径。

基于这一判断,泉果基金推出了“泉果消费机遇”(A类:022223; C类:022508),由深耕消费赛道多年的基金经理孙伟管理,聚焦“消费+”,专注挖掘景气度持续改善的细分子行业。

参考资料:

2025-09-03 13: 48

2025-09-03 13: 48

2025-09-03 13: 48

2025-09-03 13: 48

2025-09-03 13: 48

2025-09-03 13: 48