导语

在选择基金的过程中,许多投资者会聚焦基金的历史收益曲线、基金经理任职年限等信息,却常常忽略基金的业绩比较基准。对于普通投资者而言,读懂基金的业绩比较基准,是建立理性投资认知的第一步

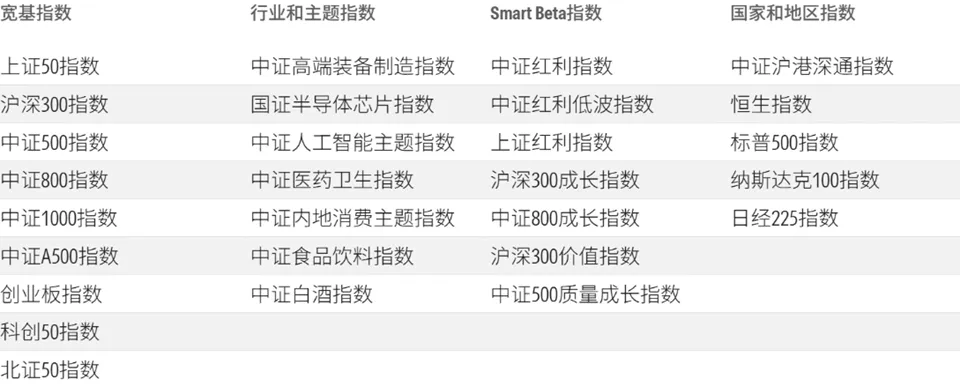

部分国内公募基金使用的业绩比较基准指数

随着《推动公募基金高质量发展行动方案》在行业内逐步落地,基金的业绩比较基准的约束性与指导性被提升至新高度。监管层明确要求,基金的业绩比较基准未来在确定产品定位、明晰投资策略、表征投资风格、衡量产品业绩、约束投资行为上要发挥重要的作用。这不仅让基金公司在制定投资策略时更有锚点,有效减少风格漂移现象,也让投资者在挑选基金时更能找准抓手。

从投资者视角出发,基金业绩比较基准传达了关于基金的投资方向、投资风格和投资策略的重要信息。以常见的宽基指数为例:沪深300指数由A股市场市值前300且流动性良好的公司组成,若基金以此为基准,往往意味着其投资组合偏向大盘蓝筹,追求长期稳健收益。中证500指数覆盖市场上大中市值规模的企业,以其为基准的基金更侧重大中盘股的机会。而沪深300 相对成长指数则从沪深300 指数成分股中筛选出净利润增长率、营收增长率等成长指标靠前的企业,以其为基准的基金通常具备鲜明的成长属性。

投资者也可以从基金业绩比较基准来识别基金的投资区域和投资主题。例如当基金的业绩比较基准包括恒生指数或标普500指数,投资者可以很清晰地了解到基金的投资范围包括了香港股票、美国股票。而对于业绩基准为半导体指数、创新药指数的基金来说,以这类细分行业为基准的基金,投资范围高度集中于特定赛道,收益与风险均呈现高弹性特征。在行业景气周期上行时,这类基金可能实现远超宽基指数的收益,但在行业下行期,回撤也会更明显。

合成基准的复杂程度更高。常见的比如股债合成指数,以沪深300指数50%+中证全债指数50%为例,代表了该基金的投资策略是股债均衡配置。还有不少基金采用更细分的合成方式,例如沪深 300指数60%+恒生指数30%+中债总指数*10%,这类基准表明基金采用A 股为主、港股为辅、少量债券打底的配置策略。

基金业绩比较基准除了起到传达基金投资方向、投资风格和投资策略的作用,在评价基金业绩时,业绩比较基准是过滤市场风格、识别真实管理能力的有力工具。单纯关注基金的绝对收益,很容易陷入对基金经理投资能力判断的误区。例如2025年A股市场,截至8月末,沪深300相对成长指数全年上涨24.85%,若一只投资风格为大盘成长的基金同期收益为20%,看似绝对收益可观,但对比基准却落后接近5个百分点,说明基金经理大盘成长股的选股并未跑赢市场平均水平。反之,若2023年另一只大盘成长风格基金下跌了10%,同期沪深300相对成长指数跌幅达到了16.96%,虽该基金亏了钱,但跑赢基准接近7个百分点,反而体现出基金经理较强的风险控制与选股能力。

如果说主动基金可以通过主动选股,适度偏离业绩比较基准来尝试获取超额收益,那对于纯被动的指数基金来说,基金业绩比较基准的意义和作用就更为重要。纯被动指数基金的核心目标是精准跟踪基准指数,其投资组合的构建、成分股的调整、仓位的控制,均需围绕基准展开。对投资者而言,可以通过业绩比较基准来精准地了解基金的特点,更能通过跟踪误差与跟踪偏离两个指标,判断基金追踪指数的能力。

此外,在浮动费率机制逐步推广的背景下,基金业绩比较基准也成为费率定价的核心锚点。这种与基准挂钩的费率机制,让投资者的付费更物有所值,只有当基金经理创造出超越基准的收益时,才能获得额外报酬,而无法战胜业绩基准的基金,将会收取较低的费用。基金经理薪酬亦与基准强关联:对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,绩效薪酬应当明显下降;业绩显著超过业绩比较基准的,合理适度提高其绩效薪酬。这不仅对投资者而言更为公平,也是对基金公司和基金经理的一种约束。

随着公募基金行业向高质量发展迈进,基金业绩比较基准在产品运作、业绩评价中的作用将愈发重要。投资者掌握好基准的分析方法,能显著提升投资决策的科学性。第一步,通过基准判断基金是否匹配自身偏好。在选择基金前,先查看其基准构成:若基准以宽基指数为主,如沪深300、中证500,基金适合追求分散投资的投资者;若基准包含细分赛道指数,如半导体指数、新能源指数,需确认自己对该赛道的了解程度与风险承受能力;若基准为合成指数,需关注股债比例、跨市场配置比例是否符合自身资产配置需求。第二步,通过基准评价基金真实管理能力。观察现任基金经理管理期、近3年、5年这些期间的基金收益率与业绩比较基准收益率,对比两者的差距:若基金长期跑赢基准,超额收益稳定,而且基金背后的投研团队具备较强的能力、基金经理拥有成熟稳定的投资策略,基金费用也不高,则说明这只基金有比较好的投资价值。值得留意的是,过往基金行业存在不少基金风格漂移的现象,这会导致投资者配置目标落空、风险超预期、资产分散化失效。晨星后续系列文章将深入剖析基金风格漂移的问题。

此外,投资者需关注基金业绩基准的适配性。当前市场中,不少基金的业绩比较基准采用价格指数,而非更能完整反映实际回报的全收益指数,这一现象值得警惕。从指数定义来看,价格指数与全收益指数的核心差异在于是否纳入指数成分股公司的分红收益:全收益指数会将成分股分红按复利方式重新计入指数收益;价格指数则仅反映成分股价格变动,未包含分红部分。从过去十年观察,沪深300指数的股息回报在总收益当中的占比高达70.65%,足见分红在长期投资收益中的重要性。若基金选用不含分红的价格指数作为业绩基准,会降低超额收益的实现难度,这将误导投资者对基金真实主动管理水平的判断,进而影响投资决策的合理性。

最后需要提醒的是,基金业绩比较基准并非一成不变的标尺。当基金投资范围调整时,基金公司可能会公告调整基准。例如2025年某只基金将业绩基准从中证港股通综合指数收益率55.00%+中证短债指数收益率10.00%+沪深300指数收益率35.00%,变更成为中证港股通综合指数收益率(人民币)80.00%+中证短债指数收益率10.00%+沪深300指数收益率10.00%。这一调整反映了基金未来的投资方向将会更聚焦于港股,投资者需及时关注公告,评估基金的投资方向是否仍符合自身需求。

作者 | 晨星(中国)研究中心 李一鸣

免责条款:©2025 Morningstar 保留所有权。此处提供的信息、数据、分析和观点不构成投资建议;截至撰写日期,仅供参考;可随时更改,恕不另行通知。本内容并非买卖任何特定证券的要约,也不保证其正确性、完整性或准确性。过往表现不保证未来结果。Morningstar 名称和标识是 Morningstar, Inc.的注册商标。这里的内容包含 Morningstar 的专有资料;未经Morningstar 事先书面同意,不得以任何方式复制、转载或以其他方式使用本文章的全部或部分内容,在社交媒体转发Morningstar官方账号除外。市场有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读投资工具的合同、内容说明书等相关法律文件,了解投资工具的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断投资工具是否和投资人的风险承受能力相适应。

2025-10-13 12: 32

2025-10-13 12: 32

2025-10-13 12: 32

2025-10-11 11: 07

2025-10-11 11: 07

2025-10-11 11: 07