虽然早就知道基金公司这几年调研越来越勤快,但来自《中国基金报》的这组报道,仍然让我吃了一惊。

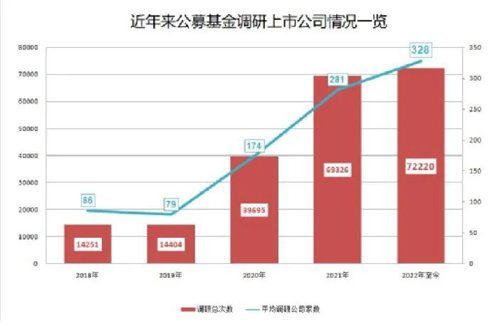

2022年8月还没完全结束,公募基金调研上市公司的频次和数量均已超去年全年水平,且刷新历年之最。具体来看,今年以来141家公募基金调研上市公司总次数7.22万次,已超去年全年水平6.93万次;此外,平均每家公募调研涉及的上市公司数量328家,也比去年全年的281家增长了16.6%。

通过下图可以更清晰地感受变化趋势,如果按照平均数计算,今年前8个月平均每家公募调研涉及的上市公司数量,比三年前(2019年全年)平均每家公募调研涉及的上市公司数量的4倍还要多!

图片来源:中国基金报

当然,疫情背景下,线上化的流程让调研这件事变得更为便捷;但另一个显而易见的结论则是,越来越多的基金经理和研究员较之过去更为频繁地调研,覆盖的上市公司范围也越来越广。

在市场轮动越来越快的当下,我们不难理解上述行为背后的诉求,更高频的调研是为了更快更好地识别风险和机会,比别人取得更好的收益。

某种意义上,你也可以将其理解为投资中的“比快”。

“比快”的逻辑不难理解,由于大多数情况下市场信息的传播是逐层的、而非同时,因此最理想的状态是,在标的开启上涨模式时,能比别人先上车,在标的进入下跌模式前,能比别人早下车。

但逻辑上可行的“比快”要想赚钱,难度一点也不低。比如,它对判断准确性的要求非常高。美国作家托尼·罗宾斯的《不可撼动的财务自由》中曾提到,“很多人错误的认为只要把握住了略高于50%的恰当的时机,就能得到回报。但诺贝尔经济学奖得主威廉夏普进行的一项研究表明,必须能够准确把握69%—91%的时机,波段操作才可以成功”。

但“比快”中的准确判断很难,它不仅包括准确识别标的,还要给其他市场参与者精准“号脉”。因为决定股票短期涨跌的,不止是事实本身,更取决于投资者对事实的态度,人心是市场走势的最直接触发因素。譬如打牌,输赢不仅依赖你手里的牌,还取决于对手的牌,以及怎么猜对方的牌。公募基金的频繁调研,会使得信息“船舶”速度越来越快,“比快”PK中的投资机会,也就愈发呈现出稍纵即逝的特点。

赢得“比快”竞技的难度在提升,但“比快”却只是投资中获得收益的其中一种方式——也许见效快,却并不是唯一的路径。

巴菲特的打孔法代表的是另一种思路——一张只有20个打孔位的卡片,你可以在上面打20个孔,代表你一生中能做的所有的投资。一旦你在这张卡片上打满了20个孔,你就不能再进行任何投资了。

用巴菲特自己的话说,“在这些规则下,你会认真思考你所做的事情,你会被迫去做你真正想做的事情。所以你会做得更好。”

或许我们也可以做个实验,当投资决策不得不降频,收益会变高还是变低?

本材料不构成投资建议,据此操作风险自担。本材料仅供具备相应风险识别和承受能力的特定合格投资者阅读,不得视为要约,不得向不特定对象进行复制、转发或其它扩散行为,管理人对未经许可的扩散行为不承担法律责任。

2022-08-29 20: 57

2022-08-29 20: 57

2022-08-29 20: 56

2022-08-29 20: 56

2022-08-29 20: 55

2022-08-29 20: 55