前言

去年今日(即2021年9月2日),北京证券交易所宣布成立,这是中央层面基于当前中国发展格局做出的重大战略部署,也是中国资本市场的又一重大的里程碑。北交所设立以来,从金融支持实体经济的角度,助力中小企业尤其是专精特新企业的创新发展、推进科技创新和产业升级,对经济结构调整发挥着积极作用,进一步优化了金融市场结构。

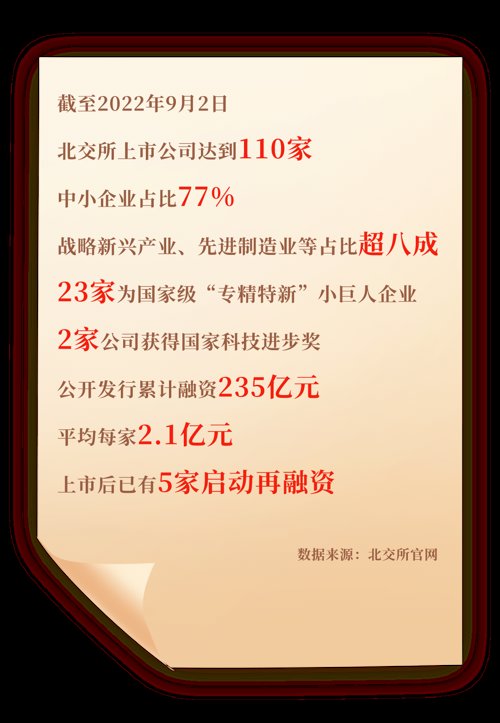

一年来,随着北交所成功设立、开市并平稳运行,各项制度安排有效运转,融资交易功能不断强化,初步实现了改革预期目标。交出了一份让市场满意的“成绩单”。

成绩单

招商基金作为参与北交所市场投资的机构参与者之一,在北交所成立一周年之际,为大家从宏观和交易两个层面,全方位解读北交所的制度创新以及投资机会。

李湛

招商基金研究部首席经济学家

接力资本市场注册制改革、助推

专精特新企业发展

从完善资本市场改革的角度看,深化新三板改革、施行注册制,进一步完善多层次资本市场体系建设、提高资本市场效率;北交所成立一周年之际,我们就北交所成立至今的运行状态及特点进行简要解读:

一、支持中小企业创新发展,助力金融服务实体经济

北交所定位于服务创新型中小企业发展,特别是支持“专精特新”(专业化、精细化、特色化、新颖化)企业上市,提高科技发展及创新水平, 打造成为服务创新型中小企业的主阵地。围绕这一目标,自成立以来,北交所通过制度建设不断优化对创新型中小企业上市标准的包容性和企业上市的便利性,加强对中小企业的支持力度,建设完善具备吸引力的中小企业投融资平台。

北交所自去年11月15日开市至今(2022年8月28日),上市公司数量已逾百家(106家),总市值1897亿元,自由流通市值656亿元。其中百亿元以上的大市值公司3家,占北交所总市值的43%。从北交所上市公司的所属行业来看,主要集中在高端制造、科技、新材料、医药生物等新兴成长板块,整体具备较好的长期成长空间与发展潜质。同时,值得关注的是,北交所具备较多的“专精特新”小巨人企业,当前共有22家,数量占比超20%。

从北交所上市公司的基本面情况来看, 2021年北交所企业收入同比增速31.4%,业绩同比增速23.7%;2022年一季度北交所企业收入同比增速32.8%,业绩同比增长26.5%,整体盈利能力高于A股市场平均水平。

可以看到,经过近一年的发展,北交所为金融支持服务实体经济做出了积极贡献,其发展紧紧围绕提出的坚持“一个定位”以及实现“三个目标”,与沪深交易所错位发展,支持创新型中小企业、搭建资本市场新平台、服务实体经济的发展理念鲜明,已逐渐成为优质创新型中小企业的聚集地。

二、深化注册制改革,完善多层次资本市场基础制度

首先,从深化资本市场改革的角度,一方面,随着北交所的设立和有序运行,其正在打通“中小企业-投资者”的良性循环通道,增强创新型中小企业整体竞争力,为上市公司提供更佳的“品牌效应”。在过去的新三板中,受到交易机制、投资准入门槛、标的数量、企业规模、流动性等诸多因素的影响,挂牌企业的公众认知度以及投资者(特别是机构投资者)的参与意愿均较低。北交所的设立,促进了企业标的-投资者之间的良性循环,提升新三板的交易活跃度和上市企业整体竞争力,据中国证券报的报道,随着北交所上市公司“品牌效应”的凸显,机构频频登门“掘金”,年初以来,共有42家北交所上市公司获机构调研765次,其中,19家属专精特新企业。

另一方面,在规则设置上,北交所构建了“包容精准”的发行制度,施行注册制,是全面注册制改革的顺利铺展前的又一次有益尝试。北交所上市时间的要求缩短,创新层挂牌满12个月的公司即可直接申请在北交所上市;发行成本降低,特别是在再融资阶段,通过储架发行、自办发行、授权发行等方式简化了程序,匹配小企业“小额、快速、灵活、多元”的融资需求;上市门槛降低,相较于科创板、创业板预计市值最低10亿元的要求,北交所最低预计市值要求为2亿元,进一步降低了企业IPO的门槛。除了发行上市审核制度,在全面注册制的背景下,北交所在发行承销、交易机制、后续监管等方面也做出了适应性的改变。在多元、灵活、充分博弈的市场规则下,2021年11月15日北交所开市至今,一级市场共上市新股38支,募集资金总额约70亿元,二级市场日均成交金额1129万元,日均换手率2.0%,未来随着北交所各项规则制度的逐渐完善,以及北交所加快标的扩容、我们认为北交所在股票流动性等方面仍有进一步的改善空间。

其次,从促进多层次资本市场完善、进一步优化金融市场结构的角度,北交所成立至今,对于支持企业全生命链的投融资显现了较为积极的影响。北交所正在将一、二级市场分界线前移,降低企业更早期的融资难度。对于一级市场投资者,特别是在企业早期进行投资的机构来说,成功的退出“募、投、管、退”四个阶段的最后一个环节,也往往是难度较大的一个环节。即便企业经营走上正轨,投资者也可能面临着估值不明确、资金回收时间长等限制。而北交所允许发展阶段更为早期或是规模更小的企业进入二级市场,对于一级市场投资者来说降低了这类投资的退出难度,提高早期投资者的投资意愿,同时降低了初创企业的融资难度。另外,北交所也拓宽了二级市场机构投资者的投资范围。以往的A股投资市场集中于发展较为成熟、规模较大的企业,北交所不仅从标的数量和市场容量上带来延伸空间,更是在上市公司的种类和特征上拓宽了边界。即便单家公司的规模有限,二级投资者在投资单个标的时可能仍然面临一些来自流动性上的限制,但伴随着市场容量的扩大,一定规模的机构财务投资者也能通过指数化、集中偏长期的投资等方式也能参与到小企业的投资中。北交所开市以来,个人投资者方面,合格投资者数量已经超过510万户,是宣布设立前的近3倍。机构投资者方面,公募基金、券商、PE/VC等资管机构积极布局,多支北交所主题公募基金先后发行、超100家证券公司深度展业,社保基金、保险资金、QFII/RQFII等各类国内外机构投资者陆续入市。

韩冰

招商专精特新股票型基金基金经理

“专精特新”捕手,静待北交所破茧成蝶

Q

请问,您目前如何看北交所上市公司的估值及投资价值?性价比如何?

A

目前北交所的上市公司有100多家,涉及新能源、新材料、半导体、医药生物等诸多领域。整体上来看估值不算很高,或者说大多数公司市值比较小,还处于公司的成长期,部分产业赛道卡位好的公司值得长期跟踪和持有。另外持续扩容引进的优质公司值得期待。

Q

对于北交所相关主题基金来说,业绩波动较大。您认为,给投资带来挑战的因素有哪些?

A

主要有两方面的因素:一是很多公司处于发展早期,收入规模较小,投入不断加大,公司业绩波动性强,技术路径、商业模式等也处于验证期,有点类PE投资;二是交易量偏低,尤其是在市场行情不太好的时刻。

Q

随着精选层整体平移为北交所后,基金公司的参与度持续提升。请问投资北交所股票选股标准是怎么样的?相较于创业板和科创板,投研思路或者角度是否会有变化?

A

北交所的一个整体特色是“专精特新”,是指企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化的发展特征。相对于其他板块的科创型公司,我们更关注这些公司在所处领域的领先优势以及配合产业链发现问题、解决问题的能力。从中期来看,这些公司未必会做的非常大,但是一定要有成为制造业单项冠军的潜质。

Q

如今,北交所已成立一周年,作为机构投资者,对于北交所市场的未来怎么看?投资态度是以积极为主还是偏谨慎一些?接下来的投资逻辑是怎么样的?

A

首先肯定是看好北交所未来的发展的,创业板、科创板的推出已经走出了一批非常优秀的公司,我们预期北交所会复制同样的路径,整体上也是积极研究和参与这个板块的。随着板块的快速扩容,未来有更多的细分子赛道和相关的公司给我们去研究和投资,对于在专业领域有核心竞争力、能够提升制造业的运营效率、能够解决关键领域卡脖子问题的硬核企业是我们重点的研究方向。

Q

北交所市场以专精特新型中小企业为主,企业的业绩波动和经营风险相对主板是否会更大?针对专精特新企业的投资,有哪些风险需要注意?

A

业绩波动和经营风险相对较大,这是中小企业的特征决定的,只能通过更深入的研究去尽量规避这些风险。专精特新企业更多的是依赖自己在某一领域的独特竞争力,尤其是技术、工艺或者材料领域的,首先我们要关注这些东西是不是面临其他技术的挑战或者替代;另外对于核心团队的管理是否稳定,关键人才是否有流失的风险;公司经营层面是否有财务的风险等等。从投资的角度来看,也要平衡好时间周期,避免对某些领域的过于超前的投资。

Q

站在当下时点,您重点关注北交所带来的哪些投资机会?具体到细分领域有哪些?理由是什么?

A

一是新能源、新材料领域能够持续提升效率的环节,其实这是一个长期的主题,我们看到过去几年新能源板块很多领域产能扩张很快,未来部分公司的盈利面临压力,但是围绕创新提升效率这个环节是可以持续获取超额利润的;二是半导体设备、材料、关键零配件等领域,科技行业国产化的速度在加快,能够解决卡脖子问题的企业会较大的享受这一波行业红利;三是高端医疗器械以及供应链,也是国内较大的短板,同时涉及生物信息安全问题,国家重点支持的方向。

2022-09-02 18: 51

2022-09-02 18: 50

2022-09-02 18: 49

2022-09-02 18: 49

2022-09-02 18: 46

2022-09-02 18: 45