■ 从纸书到电子书,不同的载体会影响我们的阅读方式和对内容的理解,甚至会反过来影响我们的写作方式。而今天我们在谈论一本书好不好时,往往强调的是这本书的内容怎么样。对书的物质性本身的关注和审美判断,正在逐渐消失。

■ 纸书很讲究排版,呼吸要有空间,断句、换行、尤其是跨页都要非常小心。而且我还有一些个人的审美取向,比如说中文书用布面精装,更符合中国的风格气质……大家都觉得这是一个纸书没落的年代,但我们想尽可能做得讲究一些。

■ 做出最后一批读纸书的人心目中的纸书,如果能达到这个效果,那就够了。

知名媒体人梁文道到访【泉果无限对话】,将自己多年来累积的读书审美娓娓道来。

梁文道,人称“道长”,长年在媒体领域和文化领域工作。

多年来,他专注地把自己的影响力用在阅读及与阅读相关的文化传播上:纸媒时代,他是11份报刊的专栏作家,出版《常识》《我执》等畅销书;电视时代,他曾任凤凰卫视时事评论员,代表作《锵锵三人行》《文道非常道》等,读书节目《开卷八分钟》做了1900多集,知识面之广让人印象深刻;移动互联网时代,他担任“看理想”联合创始人及总策划,推出文化应用平台“看理想”,同时还策划并参与制作了网综《一千零一夜》《圆桌派》,热门播客《八分》等;如今,他新推出的播客《八分半》在小宇宙和喜马拉雅一经上线,热度无双。

但梁文道紧随其后,又做了一件“有点笨”的事——他和好友推出了“建本文库”项目,希望在这个人工智能崛起的时代,留下人们心目中纸书的坐标。

梁文道提到:拿起一本纸书,有点像在考古挖掘,从一个断层挖出一个石头,看看历史的积累,书籍就是这样一个文化的遗迹和历史的断层。纸书的封面、序言……背后都有故事;从另一面看,它又非常漂亮,具有某种罕见的审美趣味。

以下为梁文道分享实录精选:

两三个月前,我的老朋友张立宪(老六)也来了这里跟大家交流。我看了你们公众号(泉果视点)的回顾文章,他讲得非常好,其中关于读书的好处、在这个时代为什么还要读书,我几乎没有什么可以补充的。所以今天我们把老六所讲的内容当作不言自明的前提,从这个点出发,谈一些关于“纸书”的事情。

事实上,我到现在都还不太习惯讲“纸书”这个概念,因为我出生在1970年,那个年代,读书就意味着读纸书。直到近几年,我才发现要特意点明,因为纸书早已不是阅读的唯一载体,甚至像CD和黑胶唱片一样,是个岌岌可危的载体。

我今天并不是想为纸书做任何辩护,只是想分享下我对纸书的情感,以及这种情感的由来,包括它所涉及的一些细节和旁支故事。这些故事很庞大,我们今天尽量浓缩。然后再简单谈谈,为什么我今天想做一些“我心目中的纸书”的事。

载体的变化

是整个文化的变化

载体这个话题蛮有趣的。

我们常说科技发达了,大家都习惯电子阅读,纸书似乎过时了。包括我自己,现在也不得不依赖电子书,因为我经常出行,一年有超过200天不在家,也不可能再像年轻的时候,行李箱里一半都是书。

但问题是,纸和纸书难道不也是一种科技发明吗?

回想一下,人类历史上有很多技术发明似乎都经历了革新,但有很多,至今没人想过要为它们进行革新。比如轮子,目前最早的轮子证据出现在约公元前5400年,为什么几千年来,没有重新发明代替轮子的东西呢?

有些东西一旦发明出来,就会持续很长时间,纸书就是其中之一。书的载体经历了多次变化,中国的“简”、“帛”等都是一种载体。但纸本册页形式出现后,就一直在不同的文明中延续到了现在。

理由很简单,它方便。比如,欧洲在册页书出现前,流行的载体是卷轴。卷轴体积庞大、阅读不便,但册页形式就方便很多。

在此处,我想强调的是,其实不同的物质载体,会决定你的阅读方式及其产生的总体习惯。

卷轴形式的阅读,是从上往下或从左往右展开阅读的,这意味着你不能像翻书那样快速找到某个小节或某一页。而且卷轴的制作费时费力,成本高昂,那时候大多数西方图书馆的藏书也就1000种左右。但因为手头书籍有限、翻阅起来困难,这种阅读形式反而促使人们养成了精读(intensive reading)的习惯,你不会急于看完这本书,而是会认真细致地阅读手上的这一卷,一字一句地读。这样的阅读方式会让你对这卷书有一个整体的把握。

而册页书是翻阅的阅读方式。你可以随意翻到某个感兴趣的章节,随意翻到第50页……因此,阅读册页的人可能会形成一种断裂的阅读习惯,不太会强调整体把握,而是关注某个特别吸引人注意力的章节。不过由于册页加上后来的印刷术,使得书籍制作更加方便,书籍的数量也扩大了,因此也就形成了泛读(extensive reading)的出现。

泛读和精读这两种阅读方式带来的效果是相当不同的,而这两种阅读方式都反映了书籍形态变化的历史。

从纸书到电子书,载体确实会影响我们的阅读方式和对内容的理解,甚至会反过来影响我们的写作方式。

有个很有意思的现象,当我们现在习惯在手机上刷文章时,大家有没有感觉,这样的阅读方式有点像回到了卷轴阅读时代?在电脑里,鼠标“滚动(scroll)”这个词,不就是卷轴的意思吗?

电子阅读,其实一定程度上是从册页阅读又回到了卷轴阅读。

但不同的是,以前可供阅读的卷轴很少,而现在我们每分钟都有成百上千的“卷轴”要阅读,众多“卷轴”在争抢我们的注意力。

这就造成了,现在的文章写作,作者们越来越强调标题与开头的吸引力,用“如果今天不看这段,明天你就破产”等类似的方式,确保你在开头就被吸引进来。

当然,以前的册页书不是不重视开头,只是它们的开头从没有像今天这样抢眼;小说的开头一直都很重要,但从来没有像今天这么重要过。

载体的变化,也可能是整个文化的变化。

这个情况类似于唱片。今天的音乐界仍然保留着一些唱片时代的习惯。例如我们总听说某某歌手要出新专辑了,他们创作和录制时,仍然抱有专辑概念。

20世纪70年代,艺术摇滚或前卫摇滚的音乐风格开始流行,涌现了一些著名的乐队,比如平克·弗洛伊德。他们开始思考,既然唱片是一个独立的单位,独立购买一张、独立听完,那么专辑中的每首歌之间是否应该有联系呢?于是他们开始尝试,每首歌之间相互适应,甚至有明显的起承转合,仿佛是交响曲的四个乐章,通过整张唱片展现一个完整的概念。

图1. 英国摇滚乐队平克·弗洛伊德(Pink Floyd)

但今天已然不是专辑时代了——实体唱片几乎已经消失,即使是在线听音乐,也很少有人会从头到尾听完整张专辑,更多是选择单曲播放。

尽管如此,专辑这一概念依然存在,现在的音乐人似乎仍然难以摆脱这种旧的载体形式对其作品概念的影响,他们的作品仍然是以专辑为单位。

这说明创作方式与其被接收和聆听的方式也息息相关,载体与创作文化类型紧密相关。

电子书与纸书,还有许多由物质性带来的微妙差别。

当你拿起一本纸书阅读时,你与它的关系是物理的——你可以触摸它、闻到它,可以在书页上做标记、折角或贴上贴纸来标示重点……在这个过程中,书的这些物质层面也都在向你传达某种信息,你可能会忽略这些信息,但它确实存在。

不知道大家是否有这样的体验,当你要找书中的某个特定段落时,如果你记得那段话的大致位置,即使没有做标注,用纸书找起来相对更容易。而在电子书中,除非你当时做了特别的标记,否则找起来并不容易。因为纸质书的物理属性提供了一种空间记忆,在这方面就显现出了优势。

纸质书的物理属性还会给你一些信号,告诉你这本书有多厚,大概需要多少时间来读,是否应该读,等等。

这就是纸书相对电子书而言,物质性的不同带来的分别。

还有一个不同之处在于,在电子书中,相对不再讲究排版、字体和插图,特别是当你通过手机阅读时,几乎都是一种非常扁平的状态。在这种情况下,我们甚至会感觉不像在读书,而是单纯地获取信息。

但纸质书的有趣之处在于,它不仅让你获取文字信息,还通过排版、行距、纸张,以及你翻页的感觉,提供了一种非文字沟通的信息,这种非文字的沟通信息会深刻影响你对这本书的认知和感受。但电子书都在同一个设备里,你不容易直接感受到这些差别。

我并不是强调纸质书更好,而是说它们不一样。因为这也取决于纸质书的呈现方式,有些呈现方式可能会莫名其妙地影响你对书的一些判断和认知。

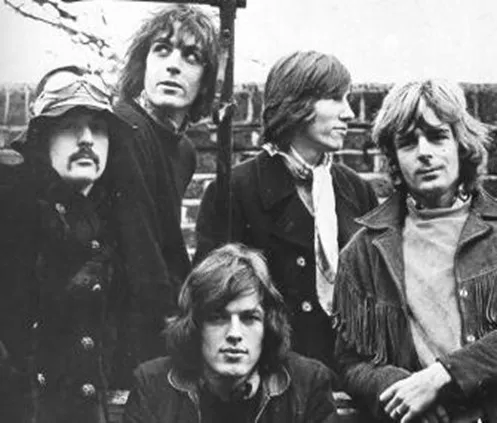

我记得1984年,中国内地首次引进的女性主义经典作品《第二性》的节译本,只大概译出全书的第一卷,这本书的中文版被命名为了《女性的秘密》,封面是一个婀娜多姿、性感的女性身体剪影。当时,一些读者被这种封面吸引,结果发现内容与封面大相径庭。想象一下,如果你当时只读了这个版本,你对《第二性》的理解可能会与原意或现今的理解完全不同,因为它的封面在不知不觉中影响了你对这本书的定位。

图2. 《第二性》节译本《女性的秘密》封面

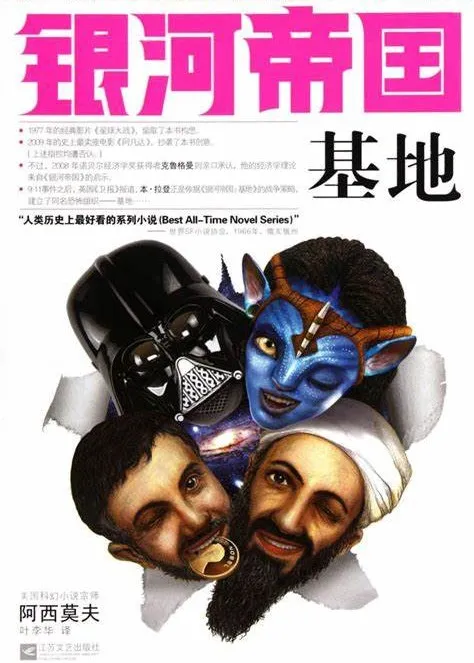

类似地,艾萨克·阿西莫夫的《基地》在国内被重新翻译时,封面竟有好莱坞电影《星球大战》中的达斯·维达爵士和本·拉登的形象,这两者与小说内容没啥关系。我猜想,出版社可能想借此表明乔治·卢卡斯创作《星球大战》是受到了《基地》的启发;本·拉登之所以将他的恐怖组织命名为“基地”,也是因为受到了《基地》小说的影响。这样的封面设计非常恶俗,虽然引人注意,却可能误导读者对小说严肃主题的理解。

图3. 《银河帝国:基地》封面

因此,纸质书的形式本身可以给读者一种非常特殊且具体的阅读感受,无论这种感受是积极还是消极的。

纸书的形体构成与演变

我从小就对纸质书的物质形式和构成特别着迷。而我们今天所熟悉的纸质书的构成,从来都不是一成不变的,许多是后来才形成的。

序言:

比如,现在几乎每本书都有序言,但历史上很长一段时间是没有的。在中国,序言本来就是一种单独的文体,并不是一本书前面的导言;在英国,序言直到18世纪才开始普及,当时关于序言的作用,作家和文化人士还有很多争议——

有人认为序言无非是用来宣传一本书,强调作者写得有多好,没什么意义,很多读者也都习惯跳过序言。但现在,随着序言逐渐流行并固定下来,又有一些文化人开始抱怨现在的读者“不像话”,读书只读序言而不读正文。

封面:

再比如说,我们通常认为书一定有封面。但以前在欧洲,大多数书籍是没有封面的,像启蒙运动时代的作家,卢梭、伏尔泰、迪德罗等,他们的书从来没有封面。

在古登堡印刷术出现之前,欧洲的手抄本都有独特的封面,因为它们是手工制作的。但印刷术出现后,书籍通常只印内文、不带封面,印出来后就是一堆纸,印厂不会为你装订。

装订:

这样的“书”买来后怎么看呢?买完后,书店会为你装订。这其实是延续了手抄本时代的习惯。

在手抄本时代,买书的交易通常代表着找人帮你抄一本。书籍制作并不是一个普遍的商业活动,主要不是靠书的内容赚钱,而是靠书的物质形式,你支付的是手工费和材料费,比如封面的皮革是猪皮还是羊皮,用什么价格的墨水等。当然,那时候还没有版权的概念,因为那些古希腊作者早已逝世,版权作为欧洲最早的知识产权概念,是与印刷术一同诞生的。

印刷术出现后,书籍的购买与装订过程依旧保留了一些传统手抄本的形式。在书店,将已经印好的内页进行装订时,会选择不同的线、封面皮质、花纹……如果我是一个藏书家,可能还会要求在封面或封面背部加入一些个人化的元素。

所谓的书籍爱好者,他们的品位不仅体现在选择哪些书,还体现在装订的功夫和使用的材料,用料是否上乘,封面皮料是否漂亮,压纹是否精细等。这些因素影响了之后一个世纪的出版和阅读品位。

书衣:

书籍如此昂贵,购买者必须非常珍重这些书,看书时也要格外小心,回家后需要好好摆放。与此同时,购书的环境也需讲究。

但当年的售书场所,除了正规的室内书店之外,很多书是在街边的书摊售卖的,环境很脏。怎么办呢?书衣就出现了。书衣的英文就是dust jacket(防尘套),起初就是用来防尘的。

最早的书衣是将书本密封起来的,买回去后需要将它裁开才能看到里面的内容,这样一来,在书摊上你连翻书的机会都没有。于是就有了一个设计变化,书衣开始折角边,将两边的纸折进去夹住封面。但这样你仍然很难看到封面,所以最初的封面设计逐渐被印在了书衣上,书衣的设计逐渐变得重要起来,不再只是用来保护书本,还成了宣传的手段。

书籍的封面设计因此发生了反转,封面设计变得简单,而外部的书衣则变得花哨。

工艺美术运动:

到了19世纪,特别是19世纪末,出现了大量的作坊型出版社,很多都是由艺术家主导制作的。这些出版社不仅强调书的内容,还注重装订质量,市面上开始出现了大量精装本和美观的图书。

威廉·莫里斯(William Morris)是英国文化史乃至世界设计史上的重要人物,他在19世纪末启动了一个重要的工艺美术运动。

当时,工业革命机器生产的出现,对手工业的打击极大,冲击最大的莫过于靠手工维生的底层百姓。莫里斯作为一个左派理想主义者,不满于工业化带来的影响,致力于拯救依靠手工艺为生的平民百姓。

莫里斯认为,需要通过提高手工艺品的质量来实现这一目标。他倡导在艺术设计中,思考如何结合手工,创作出更现代、更美好的设计。但是,这里有一个很吊诡的地方,在机器时代强调手工的重要性,本意是希望帮助还在从事手工业的基层,找到一种在资本主义的残酷逻辑下的生存方式。但最终,这些手工制品变得非常昂贵,通常只有富人才能消费得起。一直到现在都是这样。

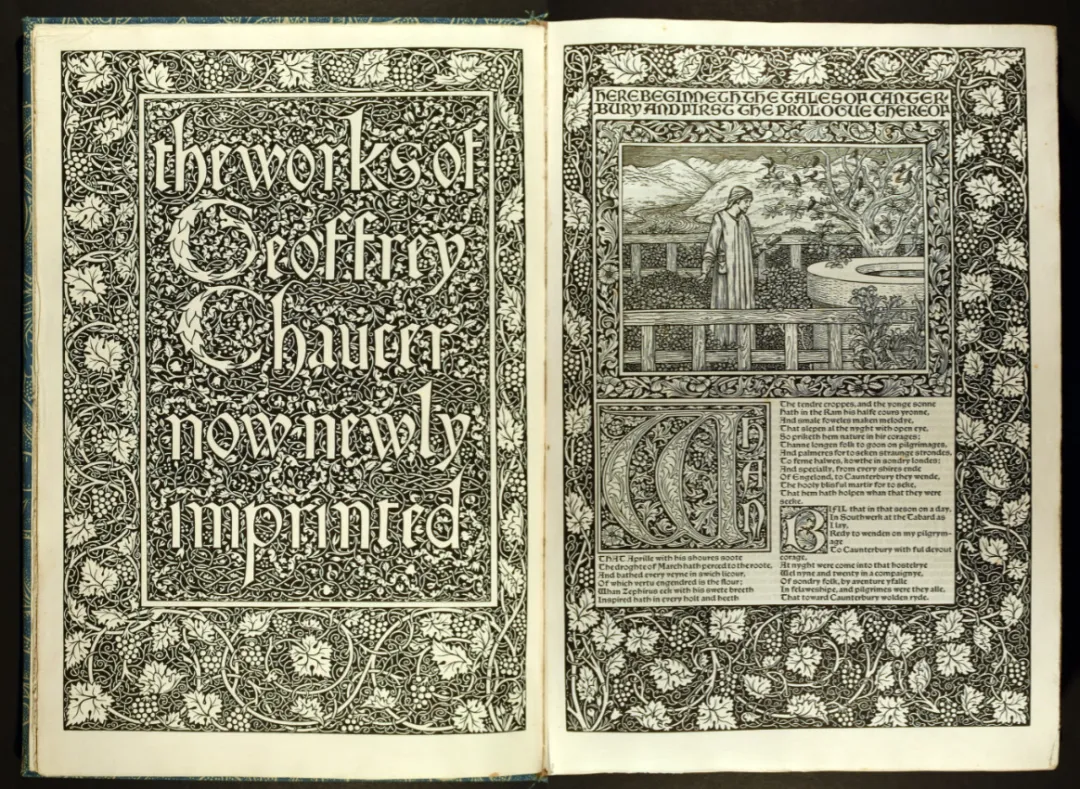

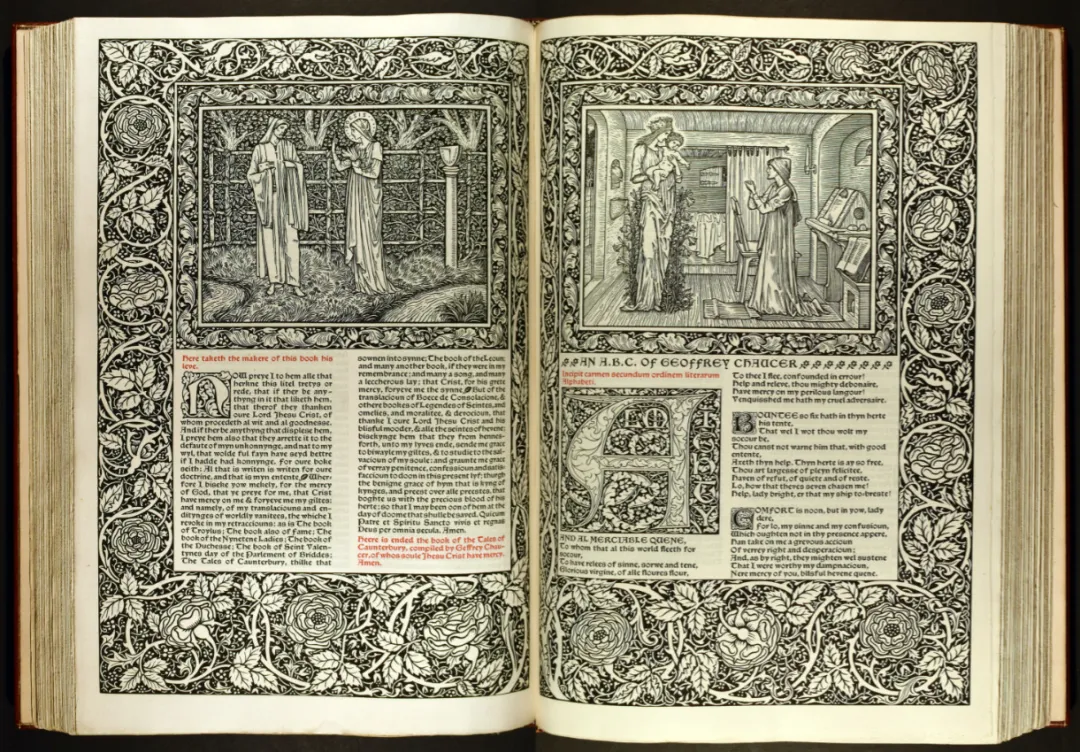

威廉·莫里斯(William Morris)当时在做书这个领域,也有独特的见解。他专门成立了一个作坊,引进最好的工艺来做书。

莫里斯制作的书籍中,有一本非常出名,那就是英国诗人杰弗雷·乔叟(Geoffrey Chaucer)的诗集。我曾几经辗转,有幸见到过一本。他请了当时有名的版画家爱德华·伯恩·琼斯(Edward Burne-Jones)制作了87幅版画,使用的是当时欧洲最好的汉诺威墨水,字体非常精美,版面镶有花边……历时五年才印了450本。

图4. 英国诗人杰弗雷·乔叟(Geoffrey Chaucer)的诗集

在同一个时代,欧洲还涌现出了大量类似的印刷作坊。

但是,随着书籍的大众化,这样的潮流终将结束。

从精装本到平装本:

第一次世界大战之后,随着全球经济大萧条和1930年代华尔街崩盘,欧美印刷史上出现了另一次重大革命——平装书的出现。

平装书的出现是为了适应经济萧条时期的形势。那时人们的娱乐方式并不多,阅读成为一种非常重要的大众娱乐方式。因此,所谓的“经济萧条十年”实际上成为了全球出版业高速增长的“黄金年代”。

精装书逐渐开始变成冷门,但它并没有消失。直到现在,西方出版社出版新书,仍然习惯于先出精装本,隔一两年再出平装本。

这些物质元素不断地在变化,最终形成了我们今天所熟悉的纸本书。但我刚才讲的只是冰山一角,整个书籍的历史非常复杂,特别是今天没讲中国的情况,中国的古籍就更加深奥了。

逛书店与网上买书

有什么区别?

因为我对书籍的形式和物质性非常感兴趣,所以我很小的时候,就开始喜欢收集书籍和相关的东西。

但这是一种很“奢侈”的兴趣,我看到的大部分东西我都买不起,所以我就爱好去世界各地参观书店,以及参加书展。

我在书展上偶尔会遇到一些国内的朋友,其中不乏一些内行的高手,他们发现书的能力太强了。在这种场合,大家都会争着看谁能先下手买到了好书,那种有如打猎似的乐趣真是难以形容。

逛书店和上网买书,最大的区别是什么呢?

网上购书,如果平台做得好,推荐会非常精准,会推荐你本来就感兴趣的范围。但是,在书店或图书馆逛,你会遇到很多你从未耳闻的“奇怪”的书。你才会发现,原来这世界其实很大,我一直只活在一个小的泡泡里。

我看到上次老六说,书都是有系统的。我对这个说法稍微有点补充——不同的年代、不同的人,对于什么是知识、什么是知识的系统,可能都有非常不同的理解。

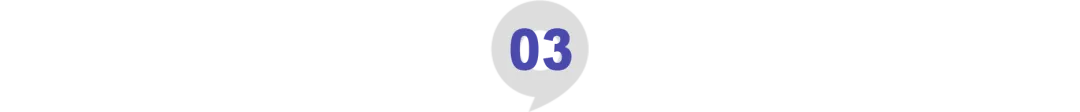

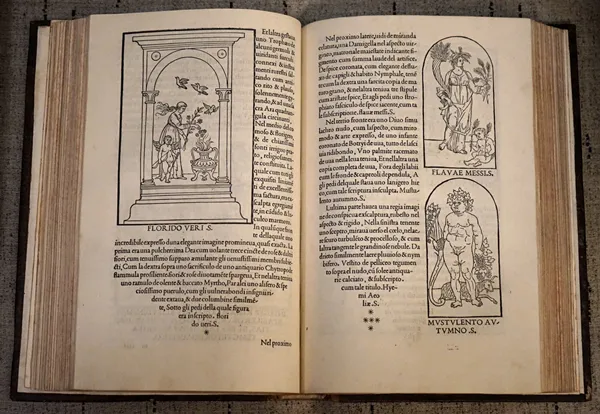

有一本书叫做《论一个人坐在地上的姿态及大天使圣米迦勒的圣灵感召》,看到这个名字,你会想,这是什么东西?但还真有人写过这样的书。还有一本书,是藏书人心目中的“圣杯”,被认为是欧洲有史以来最美的书,中文名叫《寻爱绮梦》,作者不详,威尼斯印刷商在1499年出版了这本书。它的原名叫做Hypnerotomachia Poliphili(意大利语),是在梦中不断追寻爱的意思,内容充满了奇怪的梦境,其中涉及很多历史、哲学和文学的元素,书中的插图非常美,是一本罕见的“旷世奇书”。

图5. 《寻爱绮梦》书中插画

类似这样的“怪书”还有很多,我们该如何理解这些书所体现的“系统”呢?它们明显和我们现在熟悉的学科分类完全无关。

所以说,书的系统有时候是很奇怪的一件事,你只有去书店,去图书馆,才能遇到这种闻所未闻的“系统”。

我特别喜欢那些能提醒我,“我还有多少未知”的怪书。所以我真的无法太过欣赏现在的社交媒体平台,因为它们只给我推送我已经知道或者感兴趣的东西。而我想知道的,却是那些我未知的事物。所以我喜欢逛书店,能碰到各种“奇奇怪怪”的书,这些书就好比文物,会让我想见到这些作者,问清楚他们到底在讲什么。但无论如何,这些书大概都能告诉你一个已经消失的年代。

建本文库的创立初衷及由来

有些朋友跟我有着相同的爱好,所以就大胆地开始构思,我们能不能做出一些自己喜欢的那种书?于是就有了现在的“建本”。

我前天和一位大型出版社的老总吃饭,他告诉我过去一整年书市崩溃得很严重。他们还是一个大社,以前一本书的起印量是一万本,后来变成5000本,现在已经降到3000本了。利润也越来越低,因为中间的销售平台分得很多;加之阅读平台会员制打包出售的方式,更进一步压缩了出版社的利润。

为了省成本,出版社有两个办法:第一是出书时要比以前更严格,如果觉得这本书卖不掉,又或者不好卖,那就干脆別出。所以今天市场上少了很多可能很好但卖不动的书。第二是在制书过程中控制成本,材料和工艺都要相应降低。

偏偏纸书的工艺在我看来特别重要。例如它讲究排版,呼吸要有空间,断句、换行、尤其是跨页都要非常小心。而且我还有一些个人的审美取向,比如说中文书用布面精装,就要比皮装更加素朴淡雅,更符合中国的风格气质……大家都觉得这是一个纸书没落的年代,但我们想尽可能做得讲究一些。

我们已经开始制作第一本书了。我那天计算物料的费用,近四、五成是物料成本,这还不包括人工、设计和图片等,所以我们这个计划大概率是在亏本。

我知道这不容易接受,但没办法,我一直强调我们做的是小众的事情。我们的市场太小,做的人少,买的人也很少,所以成本反而更加昂贵。

“建本”这个名字是什么含义呢?

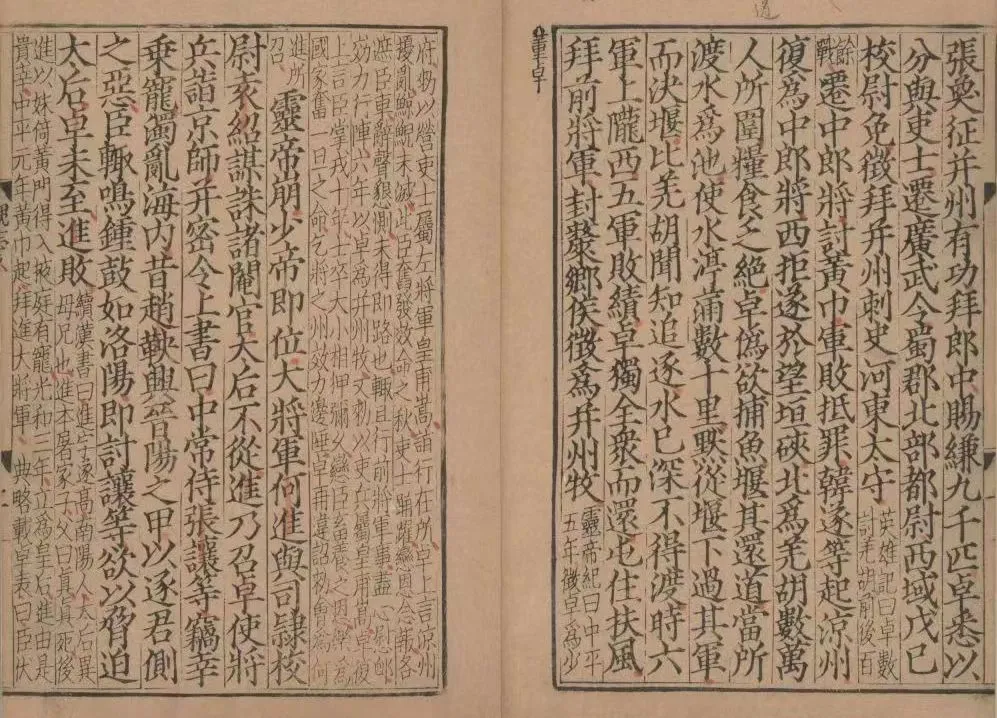

中国最有名的书是宋版书。而宋朝的印书中心之一就在福建,福建出的书就叫建本或建版。福建树多、河流多,砍树后木材可以顺河漂流下来;福建的山也不是很陡,所以运木材比较容易。建本一直是用薄利多销的方式做书,印出来的书在当年质量不是最高的。但在今天,如果你能见到宋版中的建本,那已经非常了不起了,那些书全都价值连城。

图6. 《三国志》,南宋时期建本

这就是我们“建本”的含义——我们在绝对的意义上可能很不理想,但在这个整体纸质书水平相当参差的基础上,这已经是我们能够做到最好的事了。

做出最后一批读纸书的人心目中纸书该有的模样。如果能达到这个效果,那我就心满意足了。

现在大家觉得纸质书的时代要结束了,尽管我还没那么悲观。我观察到,有一种书,比如李娟的《我的阿勒泰》,因为电视剧火起来后,这本书的电子版和纸质版全都一起畅销起来。很多人的习惯是这样的,我买了电子书在路上读,但也要在家里放一本纸质书作为收藏。但不可否认,今天当我们谈论一本书好不好的时候,往往我们强调的是这本书的内容怎么样。对书的物质性本身的关注和审美判断,则通常不是我们关注的重点。

拿起一本纸本书,看看它的物质性是什么?这有点像在考古挖掘,从一个断层挖出一个石头,从那里头寻找历史的积累。书籍就是这样一个文化的遗迹和历史的断层,封面、序言……背后全都有故事;从另一面看,它又非常漂亮,具有某种罕见的审美趣味。

问答部分

1. 假如有一个AI,它读过您看过的所有书,看过您的节目,听过您的播客,那么您与它最大的差别是什么?

我觉得AI是我们按照人类的形象,试图创造出的比人类更优秀的存在。在某种程度上,人类被替代是不可避免的。

但短期内我并不太担心。AI会比我们读得更快、更好,这不是一个读书人很值得担心的问题。为什么呢?论下围棋,人类早已不是电脑的对手了,为什么我们还要办围棋比赛呢?人跑不过汽车,为什么我们仍要办百米竞赛?机械表的时间准确性比不上电子计时器,为什么还有那么多人钟情于机械表?

这就是人类有趣的地方。我们在人与人之间能够创造出点什么,这本身就是一件迷人的事情,这就是人的本质。所以AI可能会比我读得更快、更多、更深入、更有见解,但这不是我的问题,这是AI的问题。

2. 之前您在访谈中提到,现在的人很焦虑,总希望把时间用在“有用”的事情上。我最近也遇到了类似的情况,一心想把时间都用在让自己成长的事情上,您如何看待这种感受?

这句话很有趣,什么是“有用”?什么是“让人成长”的事情呢?

我经常举一个例子——小孩子一般会在什么时候长个呢?当家长的知道,是在睡觉的时候。

我认为人的整体状态大致也是这样,如果你想让自己成长,就需要给自己足够的空余时间。

我们总以为听了某个培训或做了什么事情会让我们成长,但很多时候,成长是在我们以为自己没有在做这些事情的时候发生的,比如在吃饭或休息。

为什么呢?因为我们需要消化,需要静一静、停一停,这样你才能重新获得力量,集中注意力。如果你长期像一个紧绷的发条,我不太认为能长成自己喜欢的状态。

而且休息应当是真正的休息、休养。我见过很多人在度假时,其他人在晒太阳,他们却在太阳底下戴着太阳镜看手机。不是说看手机不能休息,而是你的状态跟平时并没有什么分别。如果你的状态总是不改变,就像一个人永远没有睡好似的,大脑空间不足,个人空间也不足,很难达到成长的高度。

3. 如何保持对世界、对读书的好奇心,并为阅读留出时间?

有些人可能会专注于阅读某个类别或一本书,而我的个人习惯是,在不同的时间读不同的书,保持在几本书中间跳跃。这让我的思维经历不同的转换,让不同领域的内容相互联系。尽管有些时候我尚不能完全理解这些联系,还需要更多时间来消化领悟。

不要只通过读书来探索世界,过度依赖被动的读书可能会导致对世界的好奇心丧失。你必须每天向这个世界提出问题,因为世界每天也都在向我们提出问题。

但事物之间必须保持一定距离,才能发现不同的视角,我习惯了对所有事物的近观和远视,从不同距离观察所有事情。例如为什么我前边特别强调纸质书的物理形态,那是因为当我放下了书,用陌生的视角把它当成一个物件,我才能提出这些问题。

例如,我每年在酒店住宿超过200天,所以我经常思考,为什么酒店的房间会设计成这样?动线是怎样设计的?最初设计的时候是怎样考虑的?这就是我身处的环境带给我的问题。也许下次我有机会时,我就会研究一些关于酒店设计和历史的书籍。

这个世界很有趣,有时你需要向这个世界提问,但每天这个世界也在向你提问,问题在于你是否听见了。如果你总是埋头读书或总是专注于某个任务,可能就无法听见这些问题。就像之前那位朋友的提问,我们常常认为某些活动可以促进成长,结果忽略了周围的环境一直在向我们提出的问题,如果我们早些听见,可能会有所不同。

4. 著名思想家朱熹就是建阳的,也就是古代“建本”的印刷地,您认为是因为朱熹的影响有了印刷中心的兴起,还是反过来?

通常历史上的情况是反过来的。建阳作为印刷中心,印书流行,读书人也多,朱熹的思想更容易流传,学派能够遍及全国,往往是这样。

提到古代思想家的思想传播,除了印书之外,再讲一个有趣的事情。

宋朝是思想上百花齐放的年代,那么不同流派之间,是如何知道对方的想法,又如何回应对方呢?其实主要途径也跟印刷有关,但不是印书,而是印信。

打个比方,陆九渊和朱熹是两个持有异见的思想家。我们假设,朱熹看了陆九渊写的东西,对弟子说“陆九渊想的不对,不是这样的”。弟子们把这些话写进了给别人的信里,说“我今天听师傅说了,陆九渊不对,应该是怎样的”,这些观点就随着信传出去了。有时候则是学者之间直接写信往来。

我们今天会认为信是私人的、不公开的,但以前不一样。包括在欧洲,学者之间的通信被认为是可以公开的,甚至必须公开,在写之前就做好了公开的准备。那时候没有期刊、没有书评杂志,如果你有什么最新的想法、新的评论,就是通过书信来进行传播的。

因此,无论是在中国还是欧洲,文化越昌盛、思想越繁荣的年代,这种书信往来越频繁。

而在这种书信往来中,仔细观察,通常都会有一些关键的中间节点和中间人。他可能自己没有什么著作,但是他认识各种学问领域的人,会负责把大家的书信抄来抄去、传来传去,这是以前“学术界”的运作方式。这些节点人物有时候就是印刷商。

古代的“学术界”是有社会网络的,是有物质部分在内的。就像我今天一直强调的,一本书的物质形式是什么?它背后的社会网络、商业网络、市场网络是什么?这些都决定了最后我们从那本书读到的内容。

2024-07-18 00: 40

2024-07-18 00: 38

2024-07-18 00: 38

2024-07-18 00: 38

2024-07-18 00: 37

2024-07-18 00: 36