泉心泉意

1996年亚特兰大奥运会的决胜局,我原本2:0领先,结果被对手追平2:2。重压之下,最终能以21:5赢得决胜局,并最终拿下比赛,我归功于一个小动作:在乒乓球台上摁了三下。

——邓亚萍

回忆1996年逆袭之战

不愧是国球,这次巴黎奥运一系列的乒乓赛事,真的牵动了所有国人的神经。

除了赛场上输赢间一个个戏剧性的时刻之外,讨论热度最高的,就是少年国手王楚钦那幅莫名其妙断了的主拍。

在奥运会乒乓球比赛中,中国的王楚钦和孙颖莎组合夺得了混双冠军。结果王楚钦只高兴了两分钟,就得知自己的球拍被踩断了。然后在不到24小时后仓促拿着备用拍上场,爆冷出局,无缘16强。虽然他否认了球拍更换对自己状态的影响,但“临场换拍”的影响仍然成为大家热议的话题。

图1. 王楚钦爆冷出局

如果我们努力抛开简单的“成与败”、“好与坏”这样的二元视角,把遇到的每一件事都当做了解自己、探索世界的契机,那么,可能会看到不一样的东西。

其实,世界顶级的体育竞技比赛,选手背后,都是一个国家的科技力量和认知体系在支撑;选手之所以能获得金牌,是因为能够最好地理解并执行整个团队赋予的技术力量和心理模型,而不是简单地用吃苦、天赋、运气就能解释的。

今天,我们就用几分钟几个小故事,简单讲讲王楚钦、樊振东的这几次比赛背后,都有哪些科学技术和心理体系的支撑;并讲讲这种思路在金融投资领域,是如何被使用并取得超额收益的。

希望这些小故事,能为增加一个看世界的有意思的投资视角,给您接下来的奥运观赛带来更大乐趣。

如果我们用高端制造的视角,把奥运冠军看成是一部最顶级的精密仪器,那么,球拍就是其中最核心的传感器的一部分。

我们就先从王楚钦断掉的主拍说起。

据说踩坏王楚钦球拍的摄影师已经找到了,但他只是解释“自己为了拍到最好的角度,所以没有注意”,一点没有要道歉的意思。

这个摄影师,可能代表了很多人听说这件事的第一反应。拍子断了,换一个不就行了吗?小题大做了吧?

咱们大多数人可能不太理解,“精确”这两个字,在世界最顶级的竞争(不仅限于体育赛事,而是各行各业)中,究竟有多致命;以及,选手,以及选手背后的支撑力量,为了“精确”这两个字,都付出了什么。

相比于坊间的各种声音,同参加奥运的乒乓选手,听到王楚钦主拍断了的消息之后,反应非常一致——一片哀嚎。

专业选手的共识是:这一脚,踩断了王楚钦本次奥运的男单冠军之梦。

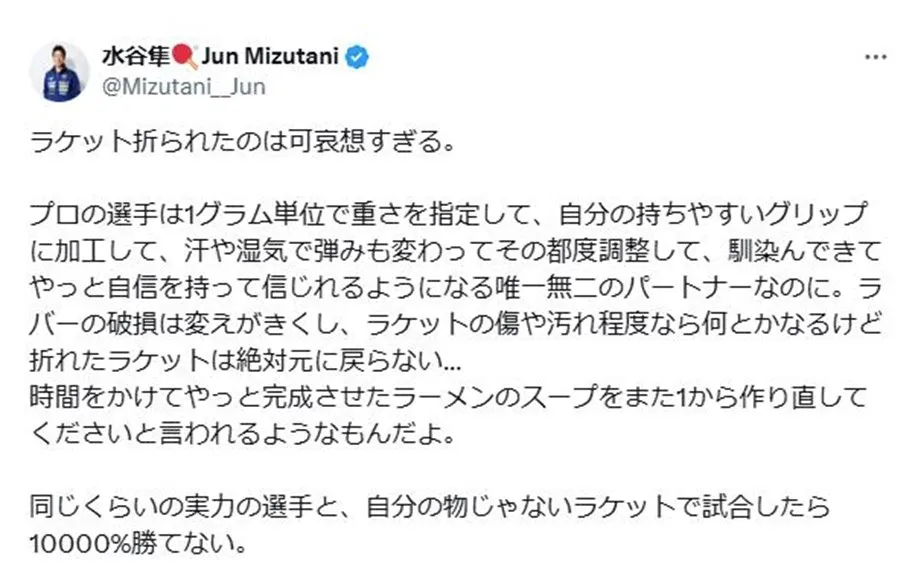

日本选手水谷隼的解释最为清晰,也因此广为流传:

“职业选手的球拍重量、精度都是以克为单位计算的,拍柄也是定制加工成球手最容易握拍的形状。另外,因为汗水和湿气都会影响拍面的弹性,只有经过一次次调整,逐步习惯适应,才能拥有值得信任的,独一无二的搭档球拍。如果是小伤或者污迹,还可以想办法修复,但是折断的球拍肯定就没有办法复原了。尤其与实力相当的选手对战时,如果不用自己的球拍,10000%是不可能赢的。”

图2. 水谷隼社交媒体评论

另一个更系统性的解释,来自曾经担任过上海乒羽中心主任的段翔。

他提到,乒乓球的三种战略类型,分别是主动进攻、相持转攻、防守反攻。王楚钦属于主动进攻型,对感觉系统的要求非常的精确。

也就是说,王楚钦临时换了新拍子,其实就相当于世界最顶级的一台精密仪器,传感器出问题了,那么带来的,其实是对这台精密仪器整个进攻系统的影响。

段翔的这个解释,也侧面验证了另一个事实:有人在特写镜头中发现,每次重要赛事,王楚钦的指甲都很长,据说,王楚钦在比赛期间不剪指甲,就是怕影响手部的感知,保持绝对球感。

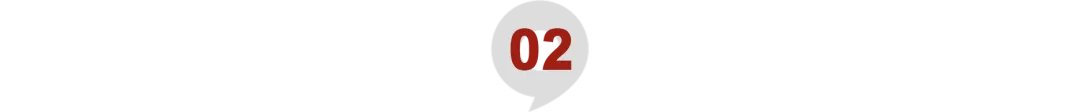

中国乒乓球拍申请的专利数量,从2005年到2024年,不到20年的时间里,达到2099项,其中有了大量的先进复合新材料的应用,以及包含传感器在内的智能化创新。

乒乓球的球拍由底板、海绵和胶皮三部分组成,不同组合可以带来截然不同的性能。

底板是整个球拍的承力主体,本身就有很多参数,比如重量、厚度、平衡、弹跳力、衰减力等多个参数。这些参数大多无法目测,需要在专业实验室里,使用精密设备测量和调控。

中国乒乓团队能几十年制霸全球,靠的是中国制造的技术力量进步,一路相随。

我们曾经历过非常艰难的时刻。

在20世纪70年代,球拍的“套胶”是中国的国家级技术攻坚项目。

当时,面对日本队的“弧圈球拍”,技术器材已经成为了中国队冲金的掣肘。在1972年,中国成功研制出了第一块兼具“弹性”和“旋转”的弧圈球黏性胶皮。装备升级也拉开了帷幕。

下面这张图,是中国乒乓球拍的申请专利数量,数了一下,从2005年到2024年,不到20年的时间里面,已经有了2099项专利,其中包括了大量的先进复合新材料的应用,以及包含传感器在内的智能化创新。

图3. 中国的乒乓球专利数量

注:2023年和2024年的数据不是最终数据,因为专利申请有信息公开的滞后性,实际申请量大于目前的统计数据。

同时,随着专利数的提升,从2008年奥运会以来,中国就包揽了奥运会乒乓球男单、女单、男团、女团的四枚金牌。截至2024年,中国乒乓球队已经赢得了超过170个世界冠军头衔。

如今中国很多国手也在用中国自主品牌的定制球拍,比如马龙、樊振东都在使用已经有65年品牌历史的“红双喜”球拍。

奥运是顶级竞技赛事,运动员要精准计算球的落点、距离、速度和弧度,这些都是靠手和球拍的配合。高手对决的容错空间非常小。大家比的就是谁更精确。

如果球拍是定制的,那做两把一模一样的主副拍,是不是就不存在换拍的问题了?

答案是否定的。主拍和副拍即使外观一样,也无法完全替代。

因为主拍是选手在一次次磨合调整中,“盘”出来的“灵魂伴侣”。

比如拍子的底板是耐耗品,而胶皮是易耗品。很多奥运冠军都自己粘胶皮,连粘的松紧程度、涂一层胶水还是两层胶水都是有严格讲究的,而具体哪天粘,要根据比赛日期和训练强度来定,才能让比赛那天的胶皮呈现最好的状态。因为不同的打法和强度,对胶皮的损耗程度也不一样。最难用的胶皮有两种,一种是最新的,另一种是快要报废的,只有中间的状态才是最好用的。

图4. 孔令辉在给球拍粘胶皮

另外,球拍底板也像手串儿一样,会越“盘”越趁手。

比如乒乓球运动员张继科在重要比赛中,连续7年都使用同一个球拍,就是因为这块拍子的手感特别舒服。他说:“木头是有灵性的,可能业余选手感觉不出来,但我们就比较敏感。”

图5. 乒乓球运动员张继科

赛场上,主拍和运动员之间会有一种微妙的化学反应。一个顺手的主拍,能让运动员进入“人拍合一”的自信状态;而不合手的主拍,可能会让运动员在关键时刻产生疑虑,影响其发挥。

比如王楚钦的主拍据说在今年7月刚刚完成修复,他用它打了本届奥运所有的混双和单打比赛,这又是一个刚拿过冠军的战拍,可以说正是“盘”到最佳的状态。

而王楚钦得知拍子断裂的第二天,就要参加男单比赛,很难有足够的时间来充分适应副拍,这无疑增加了他的压力。

图6. 王楚钦得知拍子断裂后绝望的眼神,整个人“碎”掉了

有网友也说:“我换个手机还得适应好几天呢,更别提运动员换拍子了。”

在奥运会中,运动员要精准计算球的落点、距离、速度和弧度,这些都靠手和球拍的配合。毕竟,高手对决的容错空间非常小。大家比的就是谁更精确,任何一次微小失误都可能让对方得分。

正可谓“失之毫厘,谬以千里”。

邓亚萍曾回忆:“1996年亚特兰大奥运会的决胜局,我原本2:0领先,结果被对手追平2:2。重压之下,最终能以21:5赢得决胜局,我把这个胜利归功于一个小动作:在乒乓球台上摁了三下。”

对于精确的要求,不仅仅是装备和技术上的,还包括配套的认知体系。你对自己的身体是否有深刻的理解,你对于自己的性格和心理状态是否有清晰的认知,这些都是精确的重要组成部分。

历史上,临时更换球拍的情况也有发生,结果有输有赢,但整体状态都会受到一定影响。比如奥运冠军张怡宁曾经用备用拍子打赢了比赛,但也表示,“备用板就像鞋底子”。而王楚钦作为进攻型选手,对拍面的弹性和硬度就更加敏感,这些微妙的差异会在一定程度上影响他的击球效果和比赛节奏,进而形成状态和心态的一系列连锁反应。

曾经有一项关于奥林匹克科学的研究,美国心理学家格鲁波提出,对初、中级运动员,赛事胜负80%靠技术因素,20%靠心理因素;而对高级运动员则正相反,80%靠心理因素,20%靠技术因素。

也就是说,高水平竞技更拼心态。

这也解释了为什么顶级的乒乓球运动员,对于精确的追求不仅体现在球拍上,还体现在比赛中的每一个细节上。

邓亚萍曾回忆1996年亚特兰大奥运会的决胜局,她原本2:0领先,结果被对手追平2:2。重压之下,能21:5赢得比赛,她将这次胜利归功于一个小动作:在乒乓球台上摁了三下。

她说这是教练教给她的,后来才知道,这是一种叫“消极思维阻隔”的方法,为了摆脱“我必须要卫冕”的杂念。

*“消极思维阻隔”(Negative Thought Stopping):由苏珊·齐格勒(Susan Ziegler)提出,是一种认知重构方法,通过一些肢体语言,告诉自己“别这么想”,广泛用于运动员训练和比赛中。

邓亚萍分析说,她占优后连失两局,是因为出现了“瓦伦达心态”——过分在意成功的心态,反而会成为成功的障碍。这种心态,往往是球手最大的敌人。

*“瓦伦达心态”源于美国高空表演者卡尔·瓦伦达。他在一次重要表演中过于担心失败,而忘了专注于走钢丝本身,结果不幸失足。

我们在此前的文章中也提到过竞技心理学中“自我一”和“自我二”的解释。

点击链接直达:《“莎头“大胜“神秘之师”!巅峰选手的“内在游戏”》

其实,对于顶级运动员,许多小动作都会起到类似“思维阻断”的作用,比如拍腿、擦汗,马龙因为之前吹球的动作被奥运禁止了,后来就改成了把球向地面打几次,来调整状态。

图7. 马龙通过向地面打球调整状态

此外,大家看到很多运动员上场,会有一些看似随意的习惯动作,其实,这些动作都是经过科学设计和训练的,本身就是“精确”的一部分,它有一个专业术语,叫做“上场前例行动作”(Pre-performance Routines),包括热身、比划几个手势、向裁判和观众挥手致意等等,其实,这些动作没有一个是多余的,这套“上场前例行动作”旨在帮助运动员更好地发动技能,并提升信心和掌控感。

主副拍的微小差距、临场每个细节打磨、以及对心理状态的持续优化,这些仅仅是我们观察到的几个细节,但一叶知秋,其背后是世界冠军的一套不断强化的精确体系。

和运动员的这套精确系统殊途同归,在投资领域,也有人用几乎同样的系统,取得了30年66%的超额收益。

在投资领域,这种对精确系统的追求同样重要。

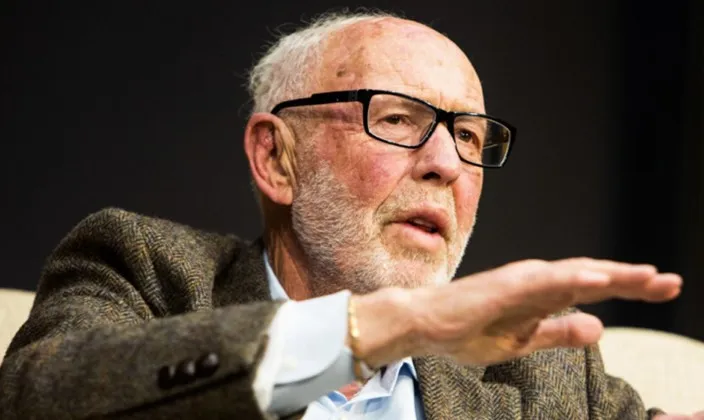

被誉为“量化之王”的詹姆斯·西蒙斯(James Simons)就是以精确著称。

西蒙斯是全球最赚钱的对冲基金基金经理,他创立了文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies),开创了量化交易的先河,他执掌的基金在30年中的年化收益达到了66%。

图8. “量化之王”詹姆斯·西蒙斯

在转战华尔街之前,西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家,因此他本人非常强调模型,自称为“模型先生”。

西蒙斯强调,量化投资更是一种执行方式,它其实适用于很多投资理念,但是,一套精确的系统可以避免人的心理波动和主观偏差。

对于精确,西蒙斯不是静态的要求,而是动态的追求。

据说,他量化投资的核心理念是基于“隐马尔可夫模型”(Hidden Markov Model,HMM)。

在数学理论中,马尔可夫模型是指一连串事件的集合,下一事件的概率由当前事件的状态决定,而“隐马尔可夫模型”是指事件序列本身也是未知的,是一种更复杂的双随机过程。该模型和金融市场的价格变动有极高的相似性,除了金融建模,也被广泛的用于语音识别、自然语言处理、生物信息学等领域。

我们先不深究它的学术含义,该模型本质上体现了一种理念,就是“不断自我进化”,它会不断感应市场环境的变化,调整模型的结构参数,以变化对冲变化。

西蒙斯的团队也在践行着这一理念,比如他们非常注重优化模型和回溯测试(Back Testing),来验证模型在不同市场条件下的有效性,确保模型的不断迭代。

虽然西蒙斯经常被认为是个数学天才,但他自己对此的回应是:“我其实并不是世界上最聪明的人。如果你让我参加数学竞赛,我可能不会表现得很好。可我喜欢琢磨,喜欢反反复复地思考一件事。事实证明,这个办法不错。”

最后,讲一个有意思的小细节,前两天,和一位好朋友聊奥运,他是中国最顶级的运动康复专家之一,曾经辅导过多名奥运冠军的康复训练,我发现,在看比赛的时候,他很自然地使用了脑神经科学视角。

在顶级的赛事竞技中,运用脑神经科学的前沿科研成果,去选拔、训练运动员,已经是体育行业的一个常态;其实,在金融行业,很多投资大师也在从脑神经科学的角度,去分析投资的决策行为,以后如果有机会,我们会从脑神经科学的视角,和大家一起品味奥运赛事。

参考资料:

《王楚钦爆冷出局,到底怪不怪换球拍》,壹读,2024年8月2日

《国乒选手发球前,为什么要先吹一口气》,答案如下,2024年7月31日

The Man Who Solved the Market, Gregory Zuckerman

2024-08-05 08: 19

2024-08-05 08: 19

2024-08-04 09: 56

2024-08-04 09: 56

2024-08-04 09: 56

2024-08-04 09: 56