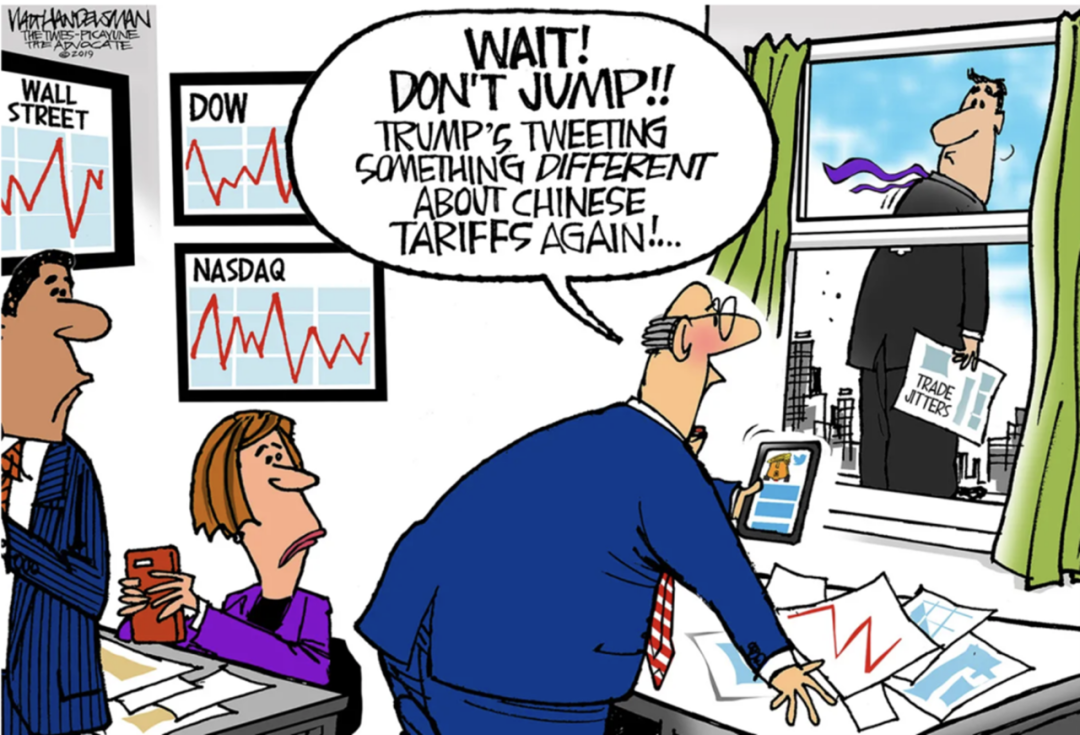

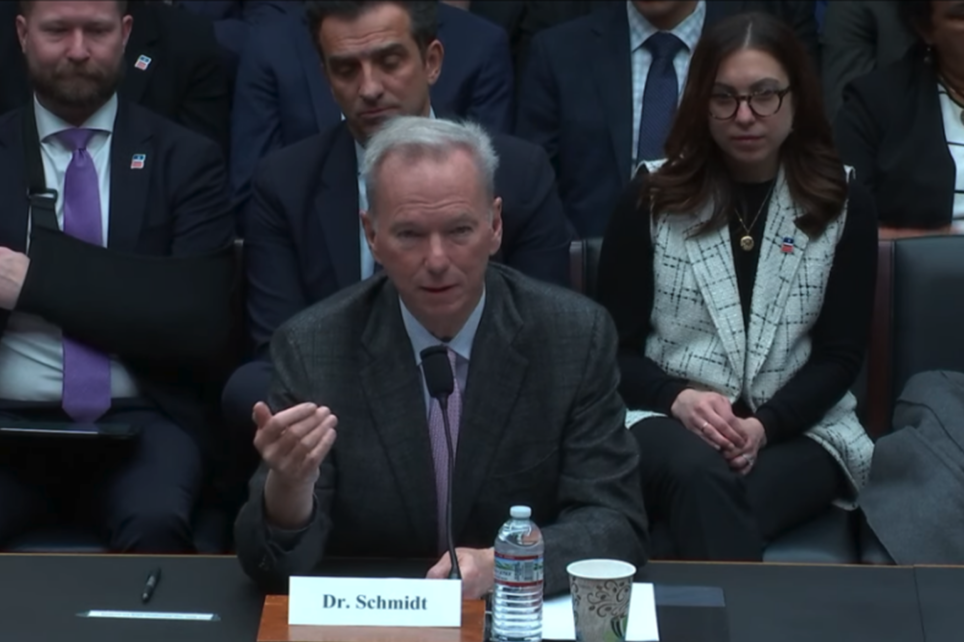

楔子 离开中国时,我的情绪很复杂。我得出的结论是,美国必须认识到,竞争对手将在某些领域取得主导权——尤其是机器人、电动汽车和部分生物技术。我们得摒弃“美国永远领先”的幻觉。 ——施密特(Eric Schmidt) 《Dr. Eric Schmidt's Crucial Insights on China》,3rd, Sept.,2025 先说个段子: 听说,刚刚过去的这个周末,对于中美两国的股民来说,都是一个热爱学习、废寝忘食的周末,大家集中研究了: 贸易冲突议题, 加密货币流动性议题, 地缘政治议题, 稀土供应链议题, 以及交易拥挤度议题…… 等等 众所周知,美国总统特朗普赶在周末前,先在自己创办的社交媒体平台Truth Social(真实社交)上发了超长“小作文“,第二天睡醒,又在新闻发布会上调整了口径,把全球投资人们都折腾得够呛,好在时间给了事件发酵的空间;这两天,大家逐渐开始从更多的维度来看待这场关税风波。 在正文开始之前,说个大家关注度比较高的“小八卦”,也许可以辅助大家来理解这个事件的性质…… 据说,在特朗普发小作文之前,有人发现美国的VIX恐慌指数中出现了一张金额很恐怖的看涨大单。 做美股的朋友们应该对“VIX恐慌指数”并不陌生,它全称是“芝加哥期权交易所波动率指数”。如果稍微简单粗暴的理解一下,就是这个指数大部分时候跟美股反着来,美股涨它就跌,美股跌它就涨,由于美股的下跌往往以暴跌的形式展开,而此时VIX就会出现脉冲式暴涨,比如2020年的疫情大爆发和今年4月的关税大战: 这一指数反映的并非市场真实波动,而是根据未来30天到期的标普500期权价格推算出的隐含波动率——即市场情绪的投射。 几天前这张神秘的VIX大单,据说很多人就觉得不对劲——在AI行情如火如荼的时刻,怎么会有人突然大举押注“恐慌”?除非,真有能瞬间击中市场神经的“黑天鹅”。 结果过了不到半个小时,特朗普的小作文就出来了。 美国散户恍然大悟——原来是“股神特朗普”又想趁机“捞外快”了,顺便回头低价抄底他们的AI概念股。 其实,VIX的这种脉冲式波动,是很有可能引发连锁反应。 举个例子,比如2018年2月的“波动率末日”(Volmageddon)事件——VIX 暴涨引发衍生品爆仓,使得瑞士信贷旗下ETN产品一夜清零,成为交易史上的典型“黑天鹅”。 在地缘政治如此敏感的今天,冒着“玩脱了”的风险,用小作文短时间“做空美国”,并可能趁机喂肥了自家的腰包。管中窥豹,从这个小八卦显示出的或许不只是任性,更是一种“试探政治的边界”。 因此,特朗普看似冲动的行为,更值得关注的,也许是背后折射出的美国精英对于未来中美科技竞争的更深刻的长期观点。 不少专业投资者的共识是,这一场关于“关税-稀土”的博弈,表面上是双方为了首脑会晤“造牌”,但其实反映的是,中美科技链在脱钩的进程上在进一步加速,世界正在重新划分科技势力范围——机器人、人工智能,能源……谁掌握科技的底层资源,谁就更有可能在长期的竞争中胜出。 作为美国最具影响力的科技精英的代表,施密特自今年以来的多场发言所透露出来的信息,也许暗含着特朗普突然发难背后的深层原因。 很多人知道施密特,是因为他曾担任了超过10年的谷歌总裁和董事局主席,并和美国前国务卿基辛格私交甚笃,两个人在两年前一起出了一本书——《人工智能时代与人类未来》。 除此之外,施密特对美国政策的影响力亦不容小觑。他长期担任美国国防部"国防创新委员会"主席;以自己在商界和科技界积累,邀约工程师、程序员来为美国军队的AI项目出力;并投资了近半数美国新兴军工初创公司——涵盖AI、量子科技等前沿领域。 图1. 五角大楼 美国国防部办公大楼 来源: 美国国防部网站 在拜登政府时期,他主导的《施密特报告》提出了“小院高墙”的封锁中国科技进步战略,真的给中国的科技发展,制造了不小的麻烦。 今年以来,施密特特别活跃,这个夏天,他来参加了上海的人工智能大会;然后就在自己创办的一个智库的官媒上发表了一篇专栏文章《Dr. Eric Schmidt's Crucial Insights on China》(施密特博士对于中国的关键洞见)。 文章中提到,在参加完上海的人工智能大会之后,“情绪很复杂……美国必须认识到,竞争对手将在某些领域取得主导权”。 值得一提的是,他的这个智库名为Special Competitive Studies Project(特别竞争研究计划),2022年创立的,这个名字是向冷战时期艾森豪威尔总统支持的一个同名研究项目致敬——当时那个项目为美国在太空竞赛中确立战略方向提供了重要建议。 施密特复用这个名字,显然在隐喻当前的中美科技竞争。这个智库的成员横跨五角大楼、情报机构(CIA、NSA)、科技巨头(Google、Palantir、OpenAI、Anthropic)及国家安全委员会顾问,可谓美国“AI战略圈”的核心中枢。 另一个值得关注的动作,是他今年4月9日在美国国会的一场听证会上进行了发言。 图2. 施密特在国会听证会上发言:未来AI将消耗全球99%的电力 这个听证会的主题是“Converting Energy into Intelligence: the Future of AI Technology, Human Discovery, and American Global Competitiveness”(将能源转化为智能:AI技术、人类探索与美国全球竞争力的未来)。在听证会上,他强调,美国必须保障AI的能源需求、重视能源基础设施,重建算力体系,并以国家战略的方式推进AI竞争。 知己知彼,本期【泉果探照灯】梳理了施密特今年的几次重要发声,除了上面提到的专栏和国会发言之外,还包括两周前在硅谷“ALL-IN SUMMIT”(全力以赴峰会)等重要平台的一些核心观点。 这些信息,可能作为特朗普此次“突然发难”背后的理论注脚,为大家判断中美的科技发展,提供一些长期的观察角度: 以下是施密特第一人称视角 观点精编: 视角1:人形机器人 人形机器人的崛起,很可能由中国主导……这让我的心情非常复杂。 当我抵达上海参加世界人工智能大会时,我看到中国初创企业正在竞相设计最优质、最经济的通用机器人,每个创意都有十个竞争对手,这种贴身肉搏,推动着技术的快速迭代。 这是我近两年来第二次来华。上一次,是2023年夏天,我陪同亨利·基辛格博士来到中国。短短两年,中国的变化再次让我惊叹。 离开中国时,我的情绪很复杂。我得出的结论是,美国必须认识到,竞争对手将在某些领域取得主导权——尤其是机器人、电动汽车和部分生物技术。我们得摒弃“美国永远领先”的幻觉。 图3. 施密特(右)陪同基辛格(左) 我刚在上海待了几天,参加了世界人工智能大会。 我认为中国其实在打另外一场比赛。 他们没有一头扎进AGI(通用人工智能)的追逐,而是把AI嵌入到所有产品和服务中,更像是“全面渗透式”的应用路线。 这一方面是因为我们对芯片的限制,一方面也是因为他们的资本市场没法像我们这样,只凭一个愿景,就融到一亿美金去建数据中心。 所以我想说,追逐AGI非常重要,但是我们也应该在日常应用场景中去跟中国竞争,包括那些消费应用、机器人等等。 我最近听说了一个观点,美国可能不会把最大的模型直接开放,因为风险太大。 除了可能被滥用,很让公司头疼的是蒸馏(distillation)和迁移学习(transfer learning)。训练一个GPT-6 级别的大模型需要数十亿美元,但如果通过蒸馏等方式,可能用很低的成本,获得原模型大部分的能力,这会让原始研发的回报被稀释。 泉果视点注:蒸馏(Distillation)是一种模型压缩的常用方法。通过构建一个更轻量的小模型(Student,学生模型),利用性能更强的大模型(Teacher,教师模型)生成的监督信息来训练,从而让小模型继承大模型的“知识”。直白地说,就是“大厨先做出一桌满汉全席,学生厨师通过品尝与模仿,学会做出更小巧但味道相近的菜肴”。迁移学习(Transfer Learning)则像“借用别人已经打好的地基,再往上盖楼”。即先用一个在大规模任务上训练好的模型,再迁移到新的任务上继续微调,从而节省算力与时间。 所以,很多美国公司可能会选择“不开源大模型”,而是把它压缩成不同用途的“小模型”——医疗版、金融版、办公版——只提供服务,不公布底层参数。 那么,那些资金不雄厚的政府和国家,尤其是“一带一路”覆盖的国家,他们会怎么选? 他们大概率会采用中国的大模型,不是因为它们是最先进的,而是因为它们免费。 这将会是地缘政治问题,这也是我非常担心的。 图4. 2025世界人工智能大会在上海举办 我在上海看了好几家机器人公司,这些团队成员工作超乎寻常的努力,而且资金充裕。 如果我可以直言不讳的话,我认为,中国在机器人领域,正在复制他们在电动车领域的成功。 他们在太阳能和电动车上已经取胜了,并且把这些技术,比如便宜又高效的电机等硬件部件,应用到机器人产业。 比如宇树科技刚刚发布人形机器人R1,今年12月上市,售价6000美元,我自己已经下单了一台,准备看看性能如何。 所以,人形机器人的崛起,很可能由中国主导。 当然,美国依然会在某些高端领域保持领先,特别是在软件上。但在硬件层面,可以预见,未来全球市场将会充斥着中国制造的高性价比机器人,就像今天中国电动车席卷全球一样。 视角2:电力与算力 如果美国没有足够的电力,在算力供给与应用落地这一关键战场上,美国会被中国反超。 前几个月,我在美国国会作证,核心议题是关于美国的AI发展。 美国的优势大家都清楚,但我们的短板是电力不足。 而中国,正在成为我们在先进人工智能领域的强劲竞争对手。 保持美国的领导地位需要大规模扩张能源基础设施。我们做了测量,到2030年,美国如果要满足数据中心的需求,保持领先优势,要新增92吉瓦(GW)的电力。 作为参照,一座大型核电站的发电量是1–1.5吉瓦。 你知道,美国现在在建的新核电站数量是多少吗? 零! 我希望能说服政府加快各种电力建设。他们确实支持了石油和天然气,但却在很大程度上限制了太阳能和风能,这是一个严重错误。 美国需要更多能源。如果没有更多能源,我们就无法充分利用自己在AI和 AGI上的领先地位。 那么我们该怎么办? 大家已经看到特朗普总统去沙特和阿联酋签了巨额能源交易。 图5. 特朗普在阿布扎比出席商务论坛 背景板文字:让能源再度伟大 美国预计对阿联酋能源项目投资600亿美元 我们可能会发现,未来美国最核心的东西——智能的源泉——竟然要依赖中东国家的电力来驱动。这很棘手,但也可能会成为美国唯一的退路。 而中国已经解决了能源问题。 我不是赞美中国,我只是陈述事实。 中国仅2024年的新增太阳能装机容量,就有278GW! 泉果视点注:国家能源局数据,2024年全国可再生能源新增装机约373吉瓦(GW),其中太阳能新增278吉瓦。其中,1吉瓦(GW,gigawatt)=10亿瓦。 中国解决了电力问题。他们还有出色的软件人才、出色的企业家。如果美国没有足够的电力,在算力供给与应用落地这一关键战场上,美国会被中国反超。 视角3:无人机 未来战争的逻辑,正在被无人机改写。“无人机+强化学习”,会成为一种新的遏制战争的机制。 在今年3月,我作为CEO接掌了火箭初创公司Relativity Space。火箭不仅是太空产业,更是未来战争的通信与导航底座。 泉果视点注:如果大家不熟悉这家公司,姑且可以把它理解为是马斯克Space X的竞品。施密特通过收购执掌Relativity Space,可能是在为未来的国家安全架构做布局,也有报道称,施密特希望将数据中心搬进太空。 图6. Relativity Space官网图 首先要说明,我是做软件出身,不是做硬件的。硬件和软件的人往往来自不同的教育背景,思考方式也不一样,所以当我进入航天和国防这样的新领域时,天然会有局限。但我也有一些特别的视角。 我曾在国防部长手下工作,拿过最高机密许可,也因帮助五角大楼改组而得过奖章。 俄乌战争爆发后,我一直在观察。乌克兰几乎没有海军和空军,却用无人机和自动化顽强抵抗了常规军力3:1的压制,这实际上孕育出了一种全新的军事与国家安全架构。 但同时,我必须说的是,真实的战争,比我们在任何战争片里看到的都要更加的残酷——那种景象令人发指,必须不择手段地避免战争。 我认为,未来战争的逻辑,正在被无人机改写。 作战会变成“无人机在前线,人类在后方指挥”。我曾在基辅亲眼看到,乌克兰部队通过Starlink(卫星互联网)远程指挥无人机作战,延迟和时序问题都已被解决。 首先,作战要非常机动,不能再像传统那样固守阵地。 这可能会使得很多现有的重型军事基础设施失去意义,比如坦克:如今一枚载着2公斤弹头的武装无人机就能摧毁一辆坦克。而这样的无人机零售价大约5000美元;而一辆美国坦克造价约3000万美元——这就是“击杀成本比”(kill-cost ratio)的现实。 所以接下来作战会变成“无人机对无人机”,核心是如何在对方无人机攻击前把它摧毁。 这样推演下去的最终态是什么,我认为很多人没有预想到这一点,那会是“无人机+强化学习”。 其实,传统的军事规划是“兵力清点”——比如你有100辆坦克,我有120辆,我能压制你;你有多少导弹,我有多少拦截器,就能推算出可能结果。 但是,在一个强化学习的世界里,比的不是谁“武器多”,而是谁“学得快”。 我认为,这会成为一种新的遏制战争的机制。 传统的威慑是,我有核弹,你也有核弹。如果我先打你,我也会被毁灭。虽然我“想打”但因为代价太大而克制。 然而在新式战争中,因为双方算法都在演进,双方都不清楚对方的战术,这是一种“高度不确定”的威慑——不是说“我不打”,而是“根本不知道打下去会发生什么”,这会让误判的风险更大。 而且这样的战争本质上没有赢家。一旦爆发,双方的基础设施都会被摧毁,最后的“胜者”也会遍体鳞伤。 我的军方朋友也问过我:传统陆军还有什么用? 我认为,无人机和机器人可能会一波又一波地冲锋,但最终的关键决策与风险,依然要由人类承担。 视角4:国运企业 美国未来的万亿公司,(未来的国运企业)将会以“学习”为核心来构筑系统。 对于现在的年轻人来说,创业的门槛几乎为零。注册公司几分钟就能完成,AI 工具可以替你写代码,硬件生产和分销也能交给代工厂和第三方物流。 这看上去很美好,但代价是,这也意味着你随时都在和全世界的所有人竞争。 在我50多年的职业生涯中,最深的感受是“时间被压缩”——产品迭代和竞争节奏,比过去快得多。你唯一能做的,就是更快地行动。 因此,我提醒大家:一切要以“学习”为核心,而不是事先计划好。 我自己在做项目时,常对团队说:“我什么都不知道,但我们要学会一切”——包括学会支持客户、理解需求、快速迭代。这个“学习”是类似AI的意义上的,包括监督学习、无监督学习,甚至未来的强化学习。 如果你以“学习”为核心来构建系统,一旦它学会了,它就会自我强化、加速进化,最终形成“准垄断地位”。 这就是为什么我相信,下一个万亿美元公司,很可能来自跑通学习循环(learning loops)的创业者。 在观察哪些是最有前途的年轻企业家时,我会重点观察两点: 第一:强者磁场 创业者不只要“聪明、反应快、有趣”,还需要有吸引力,能招到和他一样优秀的人,形成强大的人才网络。 第二:规模化潜力 别只谈产品,要告诉我你如何从0做到N。“0到1”那只是第一步,真正的财富来自“规模化”——当别人依赖你、形成网络效应时,才会积累持久的护城河。 现在的LLM大模型公司,还没有形成足够强的网络锁定效应。但可以肯定,他们都在悄悄布局。这也是为什么这些公司的估值如此之高的原因。 我真心觉得,AI革命其实被低估了。 AI的到来,是和电力、火、交通工具同等级别的历史性发明。未来十年,将比过去任何时段更深刻地决定未来一百年。 那些能积极拥抱AI的国家与组织,将在未来成为最大的赢家。 参考资料: Eric Schmidt on AI, the Battle with China, and the Future of America, ALL IN SUMMIT,Sep 25, 2025 The Most Consequential Decade: Eric Schmidt on America, AI, and the Race for the Future, Imagination in Action, Sep 20, 2025 DeepSeek. Temu. TikTok. China Tech Is Starting to Pull Ahead,Eric Schmidt and Selina Xu, the New York Times, May 5,2025 White House Unveils America’s AI Action Plan, the White House, July 23, 2025 《稳定盈利的产品,为什么会一夜归零?》https://mp.weixin.qq.com/s/k7S6Exx0WT4MwODNOMc29g

但是,这样的结果是:美国的大模型更可能是闭源 + 收费,而中国的大模型是开源 + 免费。

2025-10-19 18: 43

2025-10-19 18: 43

2025-10-19 18: 43

2025-10-19 18: 43

2025-10-19 18: 43

2025-10-19 18: 43