2021年港股持续走弱,后市投资机遇怎么看?华夏基金2022年度策略会系列直播特邀中金公司研究部董事总经理刘刚、华夏港股主题基金经理黄芳揭秘!

决胜虎年

华夏基金推出《决胜虎年-华夏基金2022年度策略会系列直播》,以下内容为直播文字版整理,扫码即可回听。

PART.

01

2021年港股行情回顾

主持人:如何看待2021年港股市场的整体表现?

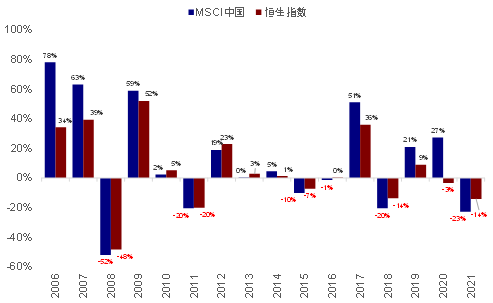

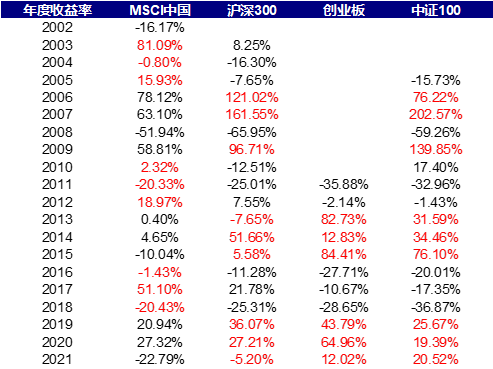

黄芳: 2021年港股呈现了一个过山车式的走法,在1、2月份大涨之后下跌非常明显,在过去的二十年里面,如果以MSCI中国指数为参考,港股的跌幅仅次于2008年,大大超出年初的预期。

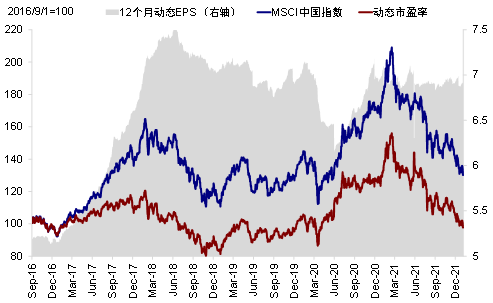

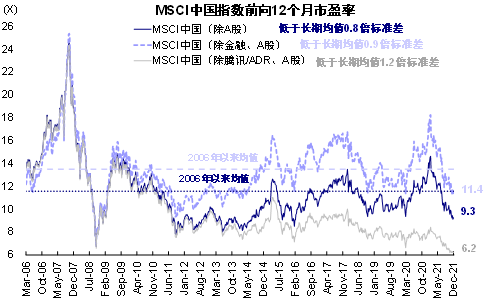

这种情况非常特别,2021年对于中国来说是疫情之后的恢复年,企业盈利还有比较不错的增长,人民币也非常强势,去年无论是兑美元、欧元、日元都有比较明显的升值。在这种情况下,港股出现这么大的跌幅,并且跟A股和美股走势产生比较大的差别,主要是一些政策层面的不确定,如互联网行业、教育行业,内地房地产等,多个行业出现了比较大的回调之后,整个市场的估值体系被击溃了,全年市场MSCI中国跌幅接近25%,其中市场的估值下跌了差不多1/3,但企业盈利还有正向接近10%的增长。所以看到整体市场还是受到了比较大情绪的拖累。

刘刚:港股2021年的市场表现放到全球来看也是非常弱的,承受了来自情绪面、杀估值等多方面的压力,可以说是自2008年以来仅次于当年最弱的一年,这么大幅的落后也是非常罕见的。

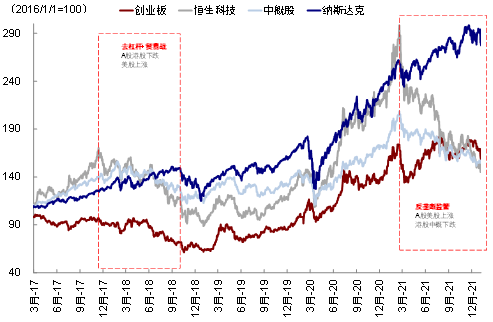

此外港股也存在很明显的分化和差异,几个大的指数跌幅都在20%左右,但内部也存在差异,比如互联网新经济代表的恒生科技指数跌幅是最大的。不过这里要为港股做一下正名,都说港股表现一直疲弱,但2020年恒生科技指数其实涨了80%,相比之下,传统经济占比偏多的一些指数,比如恒生、恒生国企的表现近两年都相对比较疲弱。

除了内部的分化,港股在与其他可比的一些对应板块和市场,走势也是完全相反的,这在历史上也不常见。对比恒生科技、创业板、美股纳斯达克可以看出趋势是完全相反的。

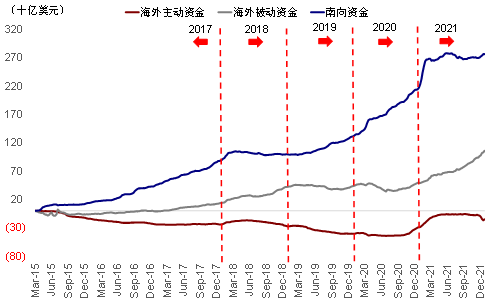

其实港股一开始的低迷可能体现为大家对于局部板块、对于局部政策的担忧,但是当这个情形一直持续时,从7月份开始一直到下半年,整体低迷的情绪就蔓延到了全部市场。我们可以参考资金流向来具体分析,港股作为一个开放的金融体系,资金流向某种程度上既是原因也是投资者决策的一个结果,港股资金主要分为南向资金和海外资金。

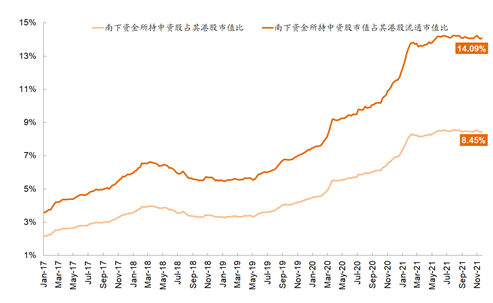

从南下资金看,年初的流入非常强,一两个月的流入4000多亿港币,相当于2020年全年的60%还多,但是2月份之后随着市场的波动,南下资金基本等于停滞了,南下资金持股占比也基本持平。整体上缺乏资金持续流入,市场在等待、观望或者规避一定的不确定性,这一点从南向资金面上得到体现。

不光是南下资金,海外资金也是一样,而且一定程度上海外资金在一部分资金的上体现得更明显,以海外主动型资金为例(红线),2月份之后相对比较疲弱,甚至最近还有一些流出。如果再进一步看海外资金的配置比例,现在整体明显是低配的,而且在持续回落,这也体现了一定的情绪低迷。

从更广义的资金面数据来看,以M3衡量的香港广义流动性增速降至2008年以来的新低,也印证了香港整体资金面(包括海外资金)的相对疲弱。

PART.

02

港股后市机遇怎么看?

主持人:港股转好需要哪些契机?

黄芳:其实现在整体市场估值已经到了非常低的水平了,恒生指数估值分位数已经达到长期历史PE 1/3以下的水平,但同期看沪深300的估值处于历史分位的70%多,美股标普500估值甚至高达95%的分位,历史纵向比较可以看到港股现在也是处于非常低水位的水平。从这一角度去看,港股是有望会获得更好表现的。

回看过去二十年两地市场,港股和A股的指数其实存在轮动的规律,往往是三年港股指数跑赢A股指数,然后再三年A股的指数跑赢港股的指数。在过去三年里,因为港股的表现相对比较落后,很多投资者对于港股的信心比较弱一些,赚钱效应比较差,但其实拉长去看过去二十年里面港股的回报,如果跟沪深300指数相比的话,其实赚钱的效应并不弱,它的复合回报率也是在双位数的水平。

背后的道理很简单,港股大部分中国企业也是A股上市的中国企业,都是在同一个经济环境中,面临经营的环境、整体经济的状况、行业的景气度其实都是一样的,所以在这种情况下,整体基本面并不会因为上市地不同而有很大的差别。所以拉长去看两地的回报应该是趋同的,但是因为一些外在流动性的影响,还有投资者的风险偏好波动影响,所以两地市场阶段性估值会发生一定差异性的变化,但是这种估值不会长期的一边持续走高、一边持续走低,两边还是会有轮动的变化。如果考虑到港股现在处于估值相对底部,基本面也并不比在A股上市众多的公司更差,那我们还是应该对港股更有信心,未来是有机会能够追上来的。

刘刚:所谓风水轮流转,在不同的市场环境下,在不同的年份,在不同的监管或政策的环境下,总有大家相对偏好的板块、偏好的市场,但是我们也不能过度或者在好的时候过度放大,差的时候过度悲观,其实过去那么多年,港股确实表现的比较大开大合,悲观时很悲观,乐观时又很乐观。所以在这个时候,我们要相对拉长一点视角去看待这一问题。那么港股市场可能存在的催化剂和条件是什么?我们分为宏观、微观和中观从自下而上来讲:

微观层面:从市场表现看,反弹初期往往都还是处在盈利下调阶段。目前整体上现在盈利可能还处在一个逐步磨底或者还没下修完的过程,还需要一定时间,但盈利下调也已经是一致预期,从现在开始到明年4月之间是空窗期。

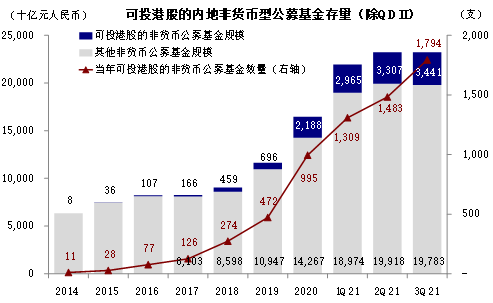

宏观层面:从去年底到现在看到稳增长的政策以及降准、LPR的下调,对于港股最直接明显的影响是流动性,参考2016年初和2019年初,市场虽然都面临各种各样的挑战,盈利还没有完全上修,但当时在资金面或政策相对转向宽松时,都看到南向资金逐步在开始布局,但这种逐步的布局可能需要自我循环或者自我加强。

中观层面:虽然市场对于未来政策的预期,还存在比较大的不确定性,但结合经济工作会议传递的稳增长信号,我们预期今年有可能进入一个所谓落地期,而并非进一步升级的状态,这种情况也有助于缓解市场在一定层面所谓的担心和焦虑。

PART.

03

如何看待A/H溢价问题?

主持人:如何看待A/H溢价问题?

黄芳:A/H股溢价的产生还是因为两地投资者结构有所不同,港股的投资者中国际海外投资者占有大部分存量,他们的估值体系更多会跟海外国际市场上其他国家类似的行业比较,比较盈利水平、盈利能力等等然后产生对未来的期望,以及由此产生的估值。

A股市场更多是境内资金占据主导地位,所以两边大家对于行业的感知,愿意给的价格是有所区分的。另外因为AH两地上市的股票并不存在可以互相交换套利的机制,所以两地的溢价是长期存在的。

但是两地溢价的差距在过去一段时间里是一直在波动的,往往当A股相对港股的溢价处于高位的时候,也代表着两地市场水位的差别,对于未来经济前景产生了一些差异。在这个时候,我们往往能够看到南下资金会加速去流入港股市场,因为在这个时候往往是境内市场景气度更高一点,流动性更加宽裕一点,海外可能短期相对比较弱一些,在这个时候,南下资金往往是更加领先于海外投资者对于未来增长的变化。所以经常看到在AH股溢价出现极值市场,市场也是相对比较极值的位置。

刘刚:其实长期来看,A/H溢价的存在肯定有一些结构性的因素,比如投资者结构不同,资金流向来源不同且两边不可以兑换,还有本来上市的结构也不同,所以从这个角度来讲,单纯或者片面地看AH溢价意义不大。但是从总体角度来看,AH溢价到了很极端的位置,其实本身也反映了两边市场的价差,包括情绪的差距到了相对极端的水平,A/H溢价走高赋予港股相对吸引力,往往开启南向资金流入趋势。

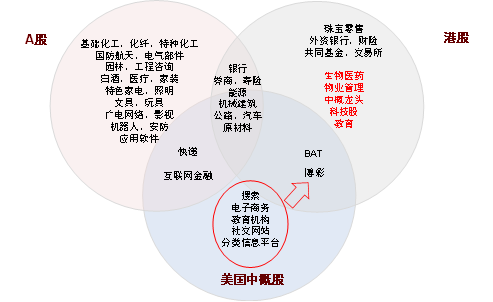

从中期的角度来看,港股的投资价值总结下来三个词:分散、稀缺、互补。港股具有自己稀缺的赛道,如果从一个组合管理的角度,在组合里加一部分港股基金或港股配置的策略,当A股的波动或者估值比较高的时候,港股就可以起到一定的补充,长期来看起到不仅能够提升超额收益,还能够降低波动率的效果。所以不用专注于或过于纠结短期市场的相对表现得差,也没必要完全说两边对于港股就彻底转向悲观。

对比一下到A股、中概、港股,三者在板块分布上是完全不同的,虽然有一定的交叉,但是更多体现的是长期的互补性。在这种长期的互补性里面,最主要体现的就是港股的新经济公司、消费品公司、包括生物科技以及一部分互联网相对的板块,这些都是它相对稀缺的赛道,和A股可以形成互补。这不仅解释了AH溢价,也是长期价值和优势所在。

PART.

04

中概股回归对港股有何影响?

主持人:《外国公司问责法》助推中概股回归,对港股有何影响?

刘刚:首先确实存在一定的不确定性,具体与美国《外国公司问责法》的实施细节有关,一部分中概股公司如果不能满足它的要求,可能最终面临所谓不能在美国交易所继续交易的风险。有几点需要澄清一下:第一,不是马上就要兑现,潜在的风险是三年之后,最早是是2024年年报业绩期;第二,中概股回归其实一直在推进,尤其是我们耳熟能详的一些头部公司,从2018年香港上市制度改革之后一直都在推进回港上市,很多知名的中概股公司其实已经在香港上市了,港股在这种情形下起到了接纳、存留更多中国海外上市新经济公司的作用。所以从某种程度上,作为上市公司的自主选择或者哪怕作为后备方案的情形,会促使更多符合条件的公司来香港上市。

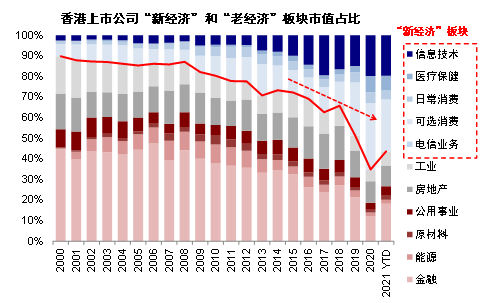

过去几年港交所也一直努力地推进这方面的工作,2018年开始的上市制度改革以来,IPO中新经济占比也不断提升,港股市场中新经济占比持续提升,一度超过60% 。

港股市场已经不是原来的港股了,如果算上已经回归的中概股公司它的新经济占比可能已经超过A股,这一特点也进一步巩固了港股作为投资中国新经济桥头堡的地位。再结合外部一些潜在的不确定性,上市公司自主选择回到香港上市,只会强化这一点。

当然也有投资者短期担心,在当前流动性、资金面相对情绪略微没那么好的情况下,一部分公司回归是否会造成对流动性、供给、发行或者融资的压力?这种压力当然多多少少都会有一些,中概股的回归包括在一部分公司来香港上市,可能存在潜在部分投资者损漏的情形,但是这个影响也是相对的。

其实2018年以来,2020、2021年都是港股发行的大年,在情绪好的时候,在整体市场情绪相对资金流入比较多的时候,也照样可以容纳较大的发行规模。即便是站在现在这个角度做一个测算,并不是所有的中概股回归带来增量的融资就是新增量的规模,这里涉及到所谓的技术细节,有一部分公司是二次上市,把现有股份拿到香港交易,新发的股份根据历史经验来说并没有那么多,同时从时点上这里肯定会存在合理选择时机的问题,也不是说现在马上就面临压力。所以这一部分我们觉得相对来讲是可控的。

2018年至今,港交所先后两次大幅优化上市制度,以开放和包容的心态欢迎中概股回归,上市制度持续优化,也为中概股提供了对冲海外风险的“安全垫”。

黄芳:其实很多人会担心海外的中概股回到香港上市,一是香港市场能不能容纳得了这么大体量的规模;二是海外公司回来会不会估值打很大的折扣。其实我没有那么悲观,其实香港市场对于真正大型非常优质的公司在给估值方面是不吝啬的,在过去一两年时间里,也有很多公司陆续回到香港上市,其实在香港市场的接受度还是非常高的。

过去几年里,也有个别公司从美国完全退市,然后到香港来上市,市值反而是比之前在美国的市值要高的,主要原因也是因为投资者对于中国业务的理解上有所不同,可能更多大陆背景或中国背景的投资者对于它的认同度,对于它的市值锚定并没有放在很低的水平。退一步来讲,很多大型互联网公司从一开始没有到美国去上市,直接到香港上市,比如腾讯、美团,这样的公司其实在香港无论流动性、交易额,还有市场给予它的估值,并不比美国的投资者给的低,反而是很多海外的投资者,无论是美国、欧洲的长线基金、主权基金、养老金等等,对优质的中国资产也是会投资很多,有很多持股。所以这个公司本身在哪里上市,是在香港上市还是在美国上市,并不影响这些长线资金对于公司本身价值的判断,对于它的定价,大家更关注的是这个企业本身的质地好不好,发展的前景好不好(以上个股不构成投资建议)。

虽然市场会有担心香港市场的深度问题、容纳度的问题,但是对于真正优质的公司其实在哪里上市都是一样的,香港市场也有足够多海外的资金。同时因为有港股通机制存在,境内的资金也可以参与到这部分资产的持有它的定价,反而比在美国上市时有更多懂这些公司的投资者来进行参与,这种情况下,我们对于长期的前景并不担心。

PART.

05

港股哪些细分赛道值得重点关注?

主持人:港股哪些细分赛道值得关注?

黄芳:香港市场其实行业分布非常全面,几乎大的行业都有非常优质的公司在香港IPO,可能一些细分的子赛道没有那么全,比如白酒,但是从大的行业来看,无论是旧经济的金融、能源、原材料、电信等,还有新经济的消费、医药、互联网,其实都有很多的公司在香港去做上市。站在这样的时点上,有两大类)投资比较值得关注:

第一类,新经济成长股,在过去几年里,因为香港市场做了一些上市制度方面的创新,吸引到了很多境内优质的企业新经济公司到香港上市,包括很多互联网公司、新能源汽车公司、以及品牌服装、食品饮料,还有餐饮、娱乐等等企业在香港上市。这里不乏一些非常优质的高增长的公司,企业的盈利处于非常好的上升水平,产业周期也处于比较中早期的水平。这样的公司符合典型的成长股投资的思路,所以这部分是投资者可以特别去关注,更多去做一些投资的。

第二类,香港传统经济里也有一些板块有高股息高分红的特质,包括电信、基建、金融股,在香港市场上市的时间都非常长,虽然盈利水平没有新经济公司增速那么高,但实际上它们每年盈利水平相对比较稳定,而且有相对很高的分红收益率,在香港市场上分红收益率达到4%甚至5%以上的公司比在A股要多得多,在这种情况下,其实也是给我们追求绝对收益导向的投资者一些类债方面投资的机会,这些公司如果做比较恰当的持有,尤其是在市场低估值水平时做持有时,它们的回报率也是非常关注的。

刘刚:在港股投资上,我们可以参考借鉴一些指标:

第一,这块如果估值偏低,但是增长又不错,在整个宏观增长相对趋缓情况下,可以用估值和盈利来对比PEG角度调整之后的增长。

第二,高股息。在当前在利率下行或者稳增长政策的情况下,市场缺少一部分确定性的资产,高股息策略还是非常有吸引力的。当然反过来,股息率高说明确实估值偏低,也存在情绪改善情况下有一定估值修复的空间。单纯考虑股息率角度,从长期来看股息率相比债券的回报率,做一个股债分布轮动的话,也是吸引力非常强的。

所以总体来说一部分低估值蓝筹,包括港股有优势的中下游消费,相对优质的成长互联网,都是我们觉得可能带来一定机会的。中长期来看产业升级、消费升级,包括港股有特色的新经济板块领域,都是我们建议大家长期持续关注的。

PART.

06

个人投资者在投资港股时应该注意什么?

主持人:个人投资者在投资港股时应该注意什么?

刘刚:港股市场确实大开大合,波动大,很多投资者对市场情况不完全了解,或者跟踪不一定那么紧密,而且从市场制度角度来讲还有一些做空,成交也不像A股都那么活跃,是比较分化、比较集中的,头部公司成交流动性很好,可能尾部的公司就不一定,但是沪港通可投资范围里有相当一部分的小市值公司(最低门槛50亿港币)。

从这个角度意义上来讲,个人投资者直接去参与个股可能面临信息不对称以及一些制度、信息不完全的风险是比A股要大的,从这个角度上也说明了依赖专业机构的必要性,专业机构的配置组合、选股能力、综合考量内外部风险等方面都可以提供一个更好的保护。

过去多年公募基金长足的发展,在港股市场上积累众多的经验,给个人投资者非常多、非常成熟的选择可能,所以还是更多建议大家交给以专业机构投资者打理更为稳妥。

黄芳:香港是一个离岸的市场,往往情绪上的波动会非常大,资金的进出也会对市场产生比较大的影响。回看过去,港股投资的好时候往往都是产生在市场最悲观的时候,比如2008年金融危机时,如果2008年10月份在市场最悲观的时候进入香港市场持有两年,即使不做任何选股,就去买指数,这个指数是相对比较平均的,然后它的回报率两年都有翻倍的空间。在2015年,当时A股市场出现了比较大的股灾,在那之后,如果2016年初时买港股,持有两年时间,其实收益率也是翻倍的。所以当前时点从长期来看确实是比较好的投资时机。

有的投资者说,从去年中期就开始抄底了,但一直被埋,这种情况怎么办?建议可以采取基金定投的方式,来抓住市场上涨的时机。大家也可以关注一下我们的相关的港股基金,通过长期定投的方式把握市场反弹机遇。

本文根据直播内容部分节选,版权归作者本人及所在机构所有,未经授权不得发布。风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。市场有风险,入市须谨慎。本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

2022-01-21 22: 30

2022-01-21 22: 28

2022-01-21 22: 26

2022-01-21 22: 25

2022-01-21 22: 22

2022-01-21 22: 20